My Recent Photos after September, 2025.

もりの山(24. August, 2024)

私の投稿はテーマごと、期間ごとに分けられています。左のサイドバーから飛んでください。

"For the contents before August 31, 2025, just click this line.

2025年8月24日以降の記事のリスト

List of articles after August 24, 2025 are shown here.

1367

エゾリスの会によるチョウの調査。 Butterfly survey by Ezorisu-no-kai.

August 24, 2025

1368

機関庫川沿いの公園から農業高校の森を散歩。 Walking through the parks along Kikanko river to the forest of Obihiro Agricultural High School.

August 26, 2025

1369

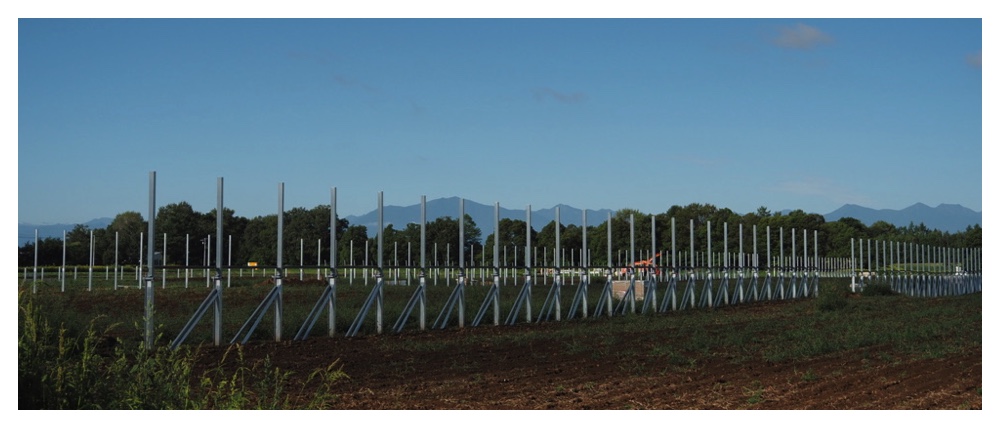

畜大農場で建設が進む太陽光発電施設。 Construction of a solar power generation facility is going on in the field of OUAVM.

August 28, 2025

1370

真鍋庭園を訪問。 Visiting Manabe garden.

August 31, 2025

1371

太陽光発電施設工事の進捗とアキノキリンソウ (コガネギク)。 Advance in the construction of a solar power generation facility and the flowering of "Solidgo virgaureasubsp. leiocarpa" .

September 4, 2025

1372

サケの遡上を見に十勝川を訪問。 Visiting Tokachi river to see the salmon uprising against the stream.

September 5, 2025

1373

然別火山群山麓の地質見学。 Geological excursion to the foot-area of Shikaribetsu mountains.

September 6, 2025

1374

エゾリスの会によるチョウの調査。 Butterfly survey by Ezorisu-no-kai.

September 7, 2025

1375

ヘルマン・ヘッセ、チョウ、子どもに関連した百年記念館の特別企画展。 Special exhibitions at the Centennial Museum of Obihiro related to Hermann Hesse, butterflies and children.

September 10, 2025

1376

新田牧場の森でカシワの巨木群を見学。 Watching giant oak trees in the forest of Nitta farm.

September 12, 2025

1377

百年記念館主催の南十勝のジオツアーに参加。 Joining the geo-tour in the southern Tokachi area sponsored by the Centennial Museum of Obihiro.

September 12, 2025

1378

道路工事現場で火山灰層を観察。 Observing volcanic ash layers beside the construction site of a road.

September 15, 2025

1379

エゾリスの会によるチョウの調査と植物調査。 Butterfly survey and plants survey by Ezorisu-no-kai.

September 15, 2025

1380

国見山を訪問。 Visiting Mt. Kunimiyama.

September 19, 2025

1381

道路工事現場の土壌断面を再び観察。 Observing again the soil profile beside the construction site of a road.

September 20, 2025

1382

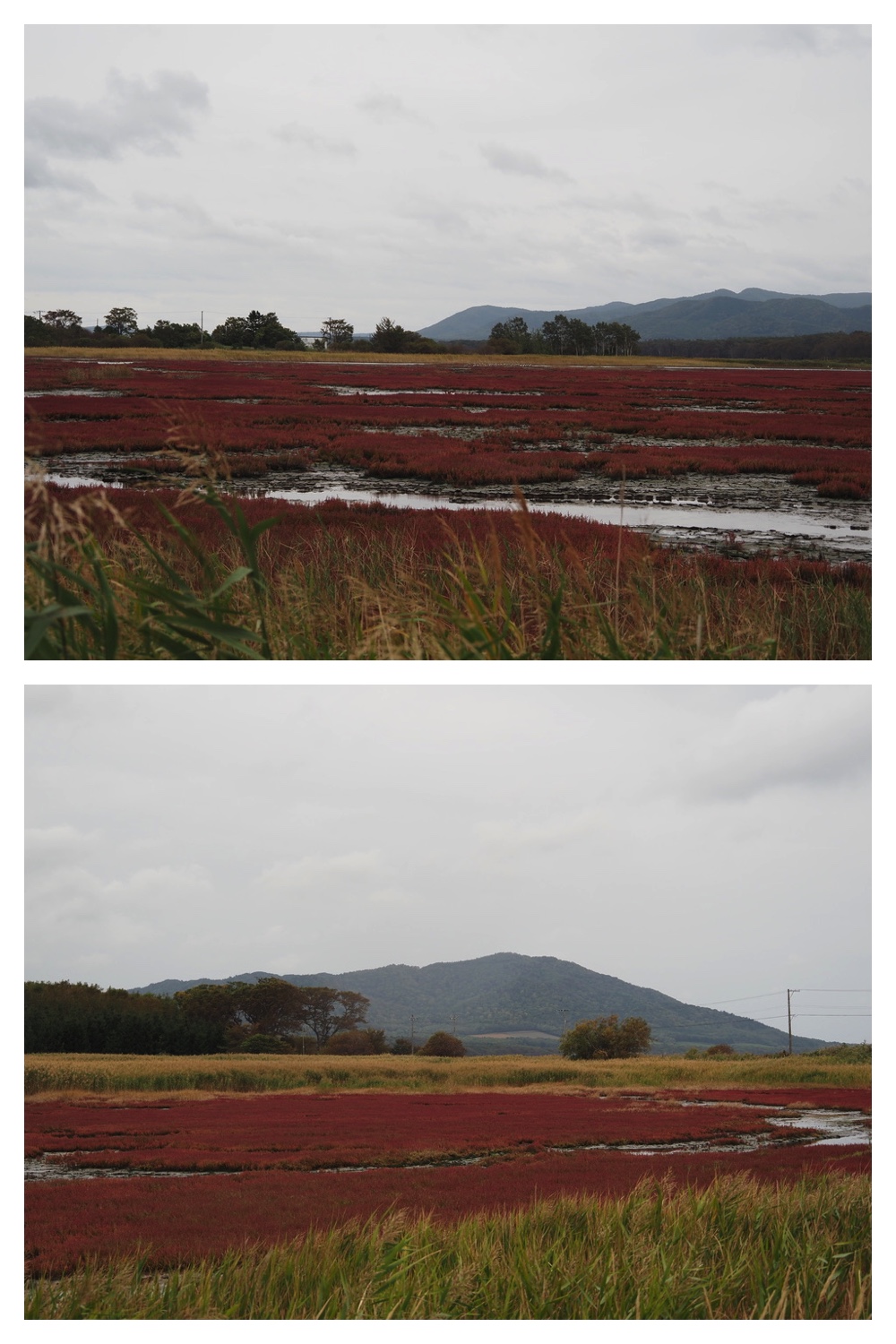

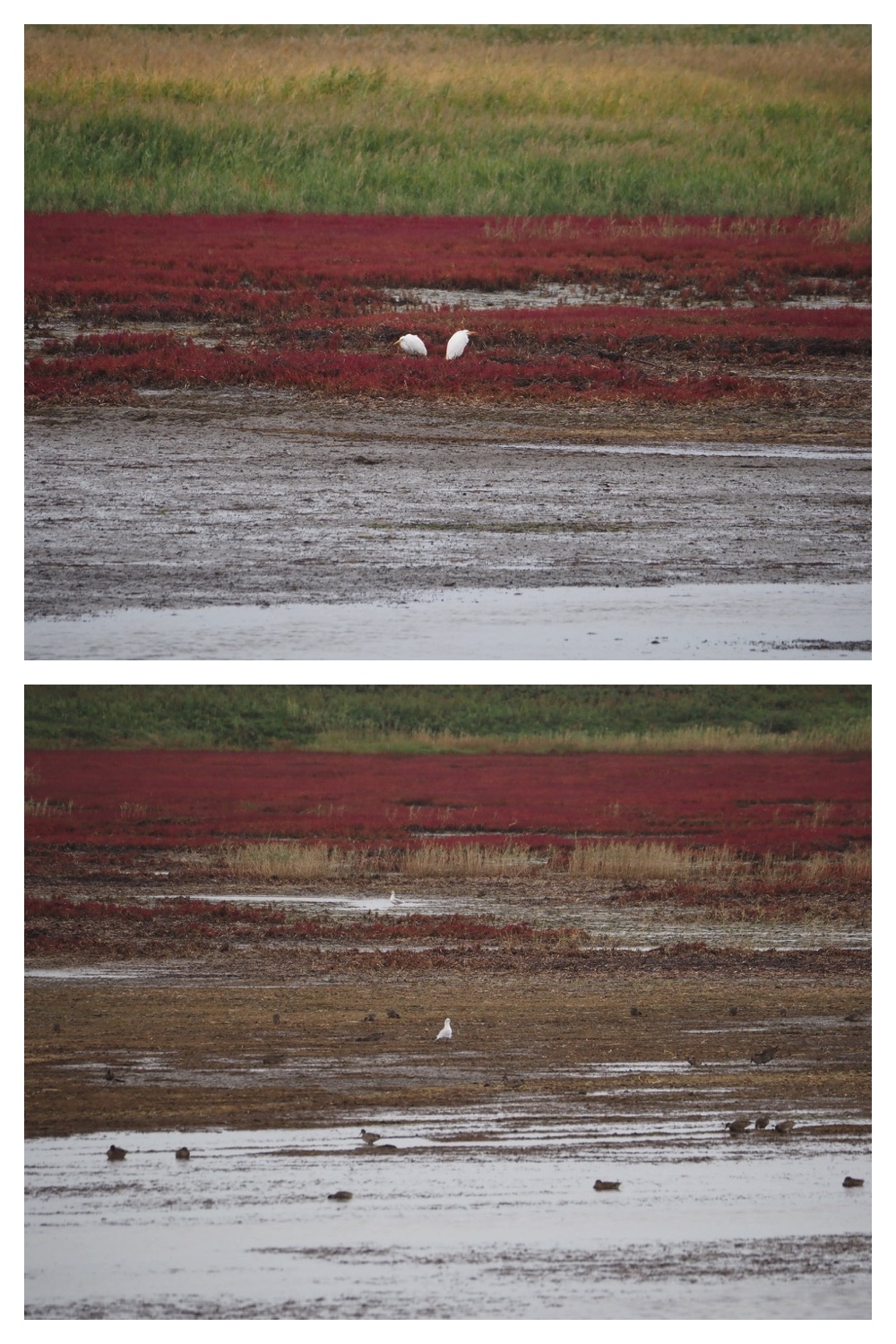

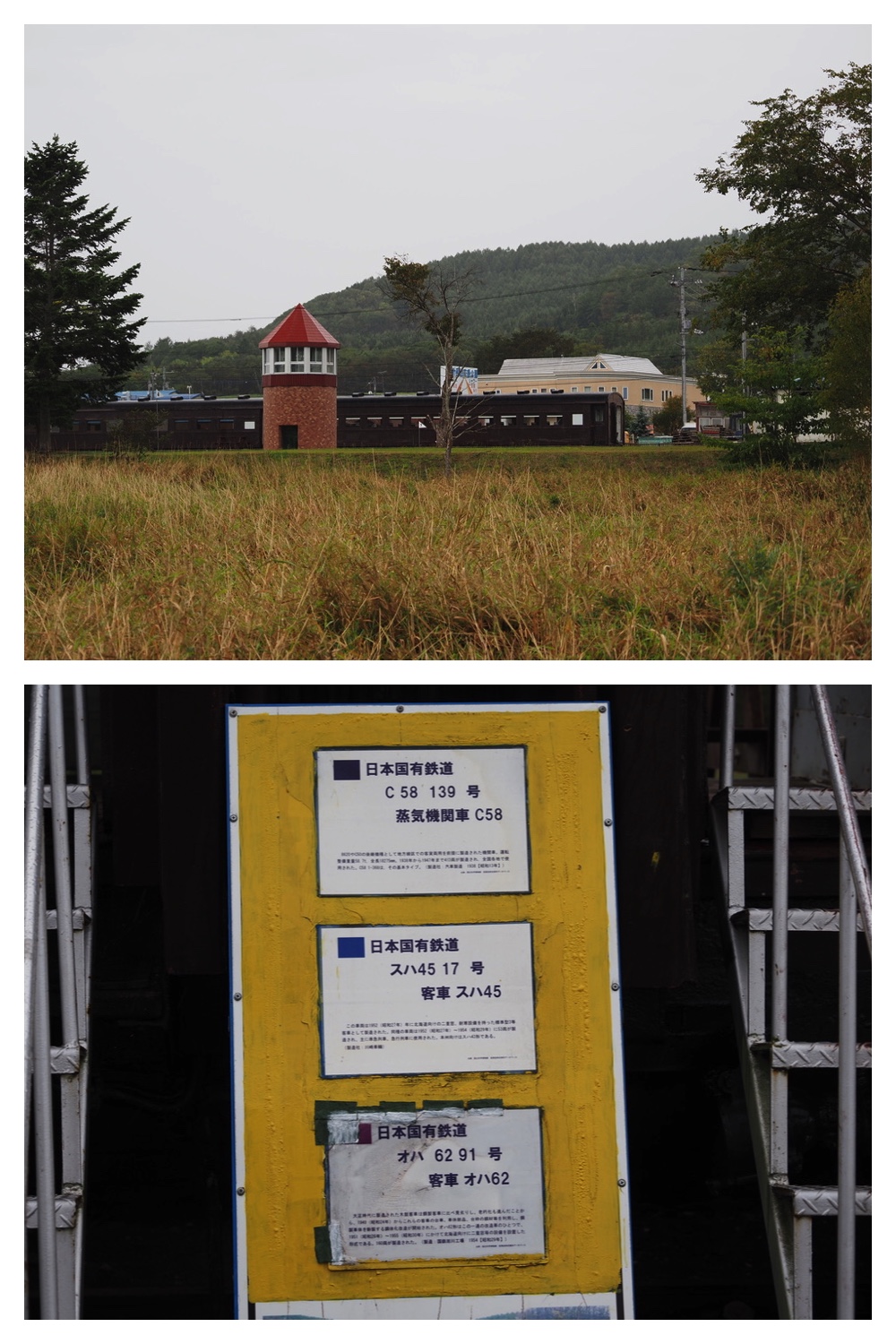

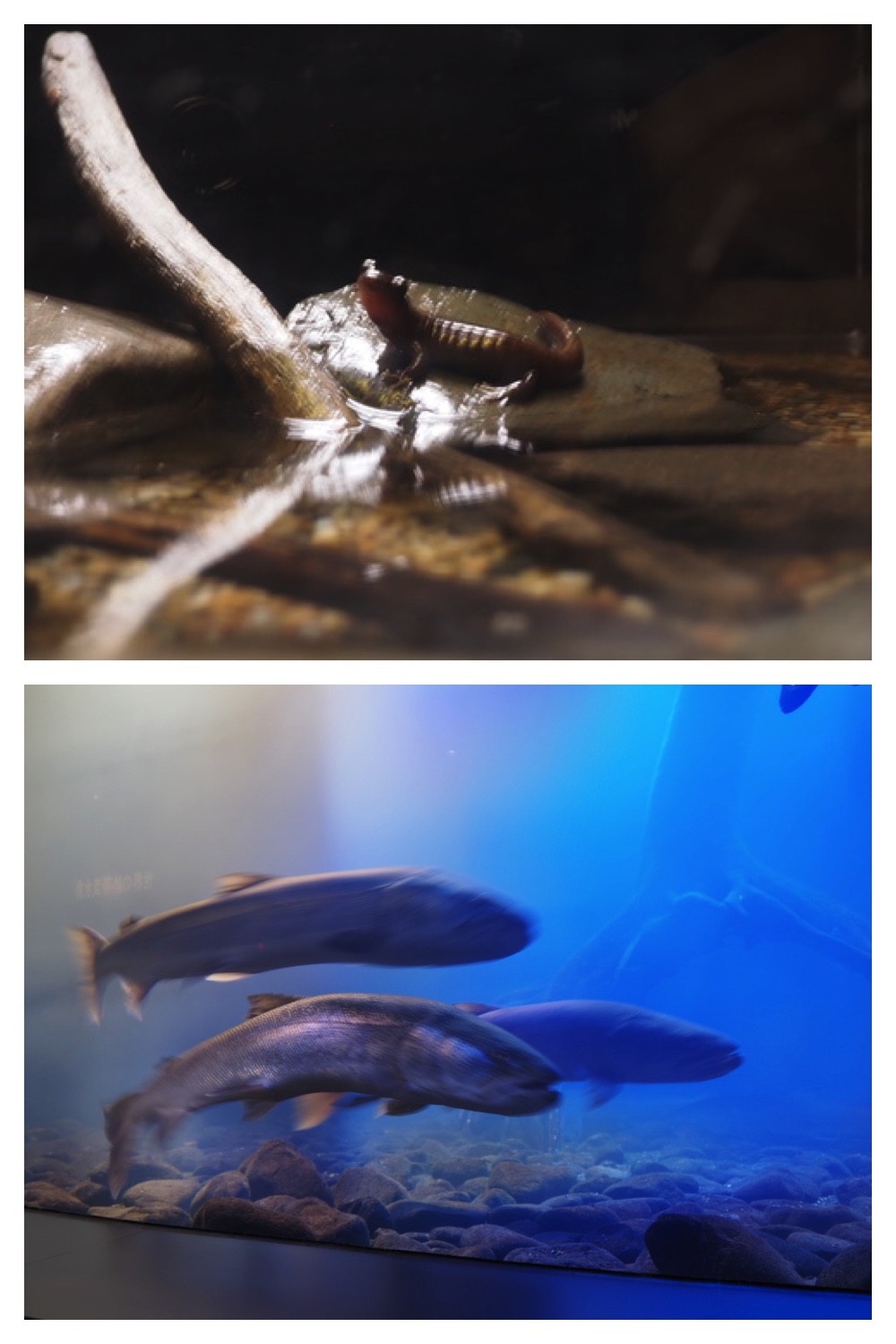

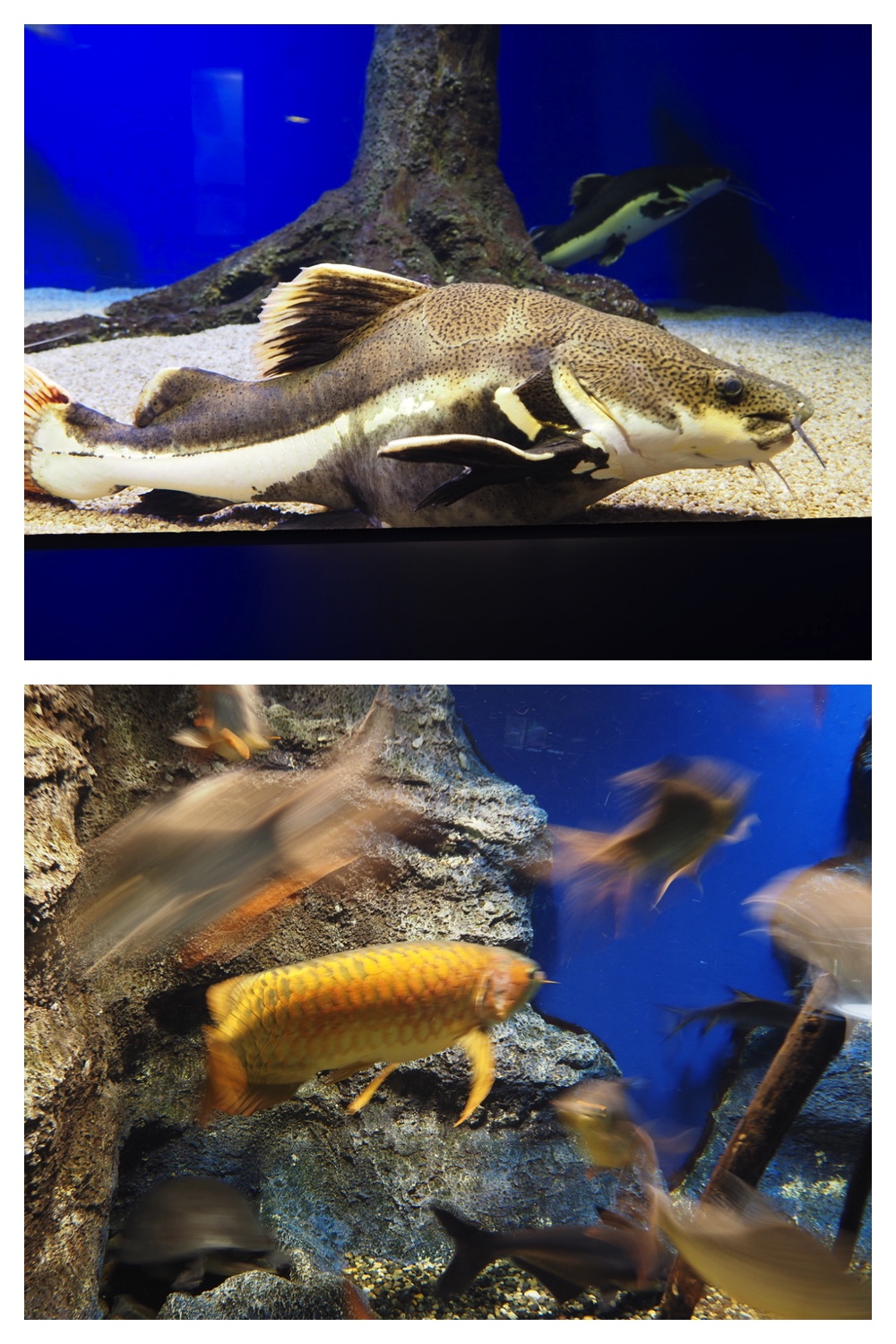

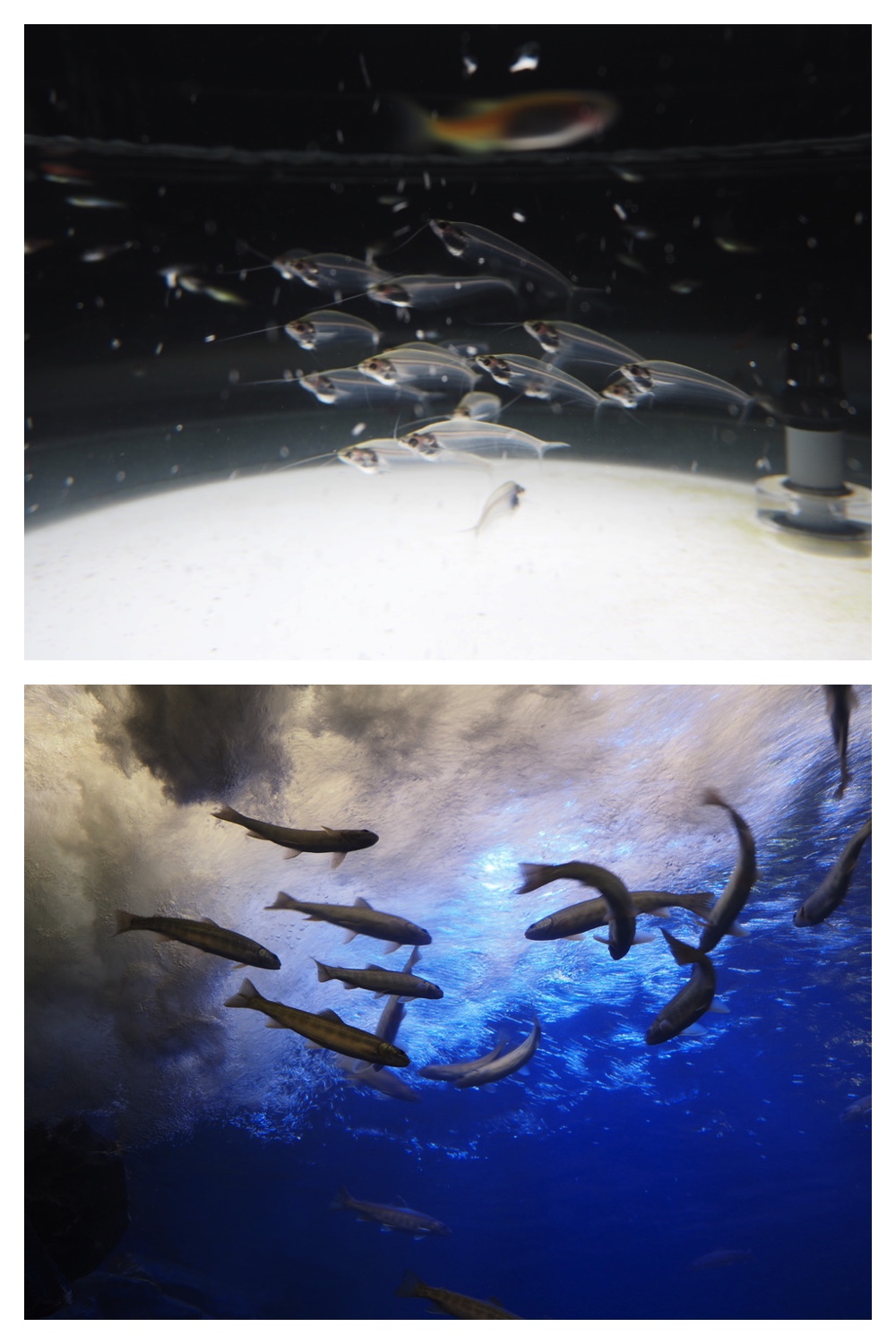

能取湖とサロマ湖畔の厚岸草群落を観察し、帰りに留辺蘂の「山の水族館」を見学。 Watching the community of Salicornia europaea in the shore of Notoro lake and Saroma lake, and visiting the "Aquarium in the mountain" in Rubeshibe on the way home.

September 25, 2025

1383

十勝ヒルズ、ととろーど、十勝ヶ丘展望台を訪問。 Visiting Tokachi Hills Garden, Toto-road, and the observatory at Tokachigaoka.

September 27, 2025

1384

エゾリスの会による森林植生再生試験区の調査。 Survey of plant species in the forest vegetation rehabilitation plot by Ezorisu-no-kai.

September 28, 2025

1385

畜大農場東側の道路工事現場の土壌断面。 Soil profiles at the road construction site to the east of OUAVM farm.

September 28, 2025

1386

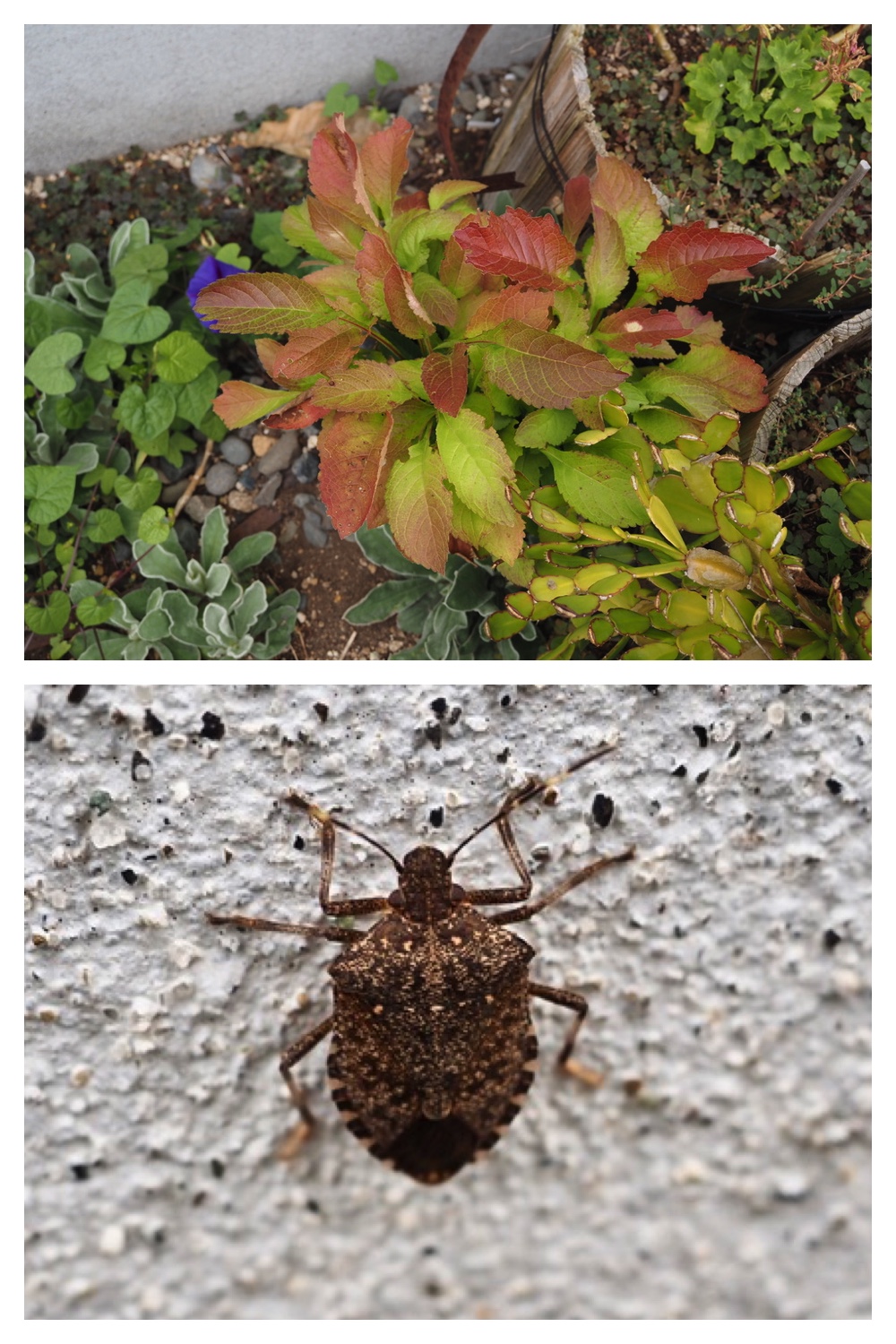

秋になりました。 Autumn has come.

September 29, 2025

1387

野草園と百年記念館の特別企画展を訪問。 Visiting the wild grass garden and the special exhibition at the Centennial Museum of Obihiro.

September 30, 2025

1388

まなびの公園の倒木の片付けと近くの森でキノコ採り。 Removing the fallen tree in Manabino park and collecting mushrooms in the nearby forest.

October 2-3, 2025

1389

機関庫の川公園、真鍋庭園、まなびの公園を訪問。 Visiting Kikanko-no-kawa park, Manabe Garden, and Manabino park.

October 4, 2025

1390

エゾリスの会によるエゾリスセンサスとチョウの調査。 Census of Hokkaido squirrel and survey of butterflies by Ezorisu-no-kai.

October 5, 2025

1391

機関庫の川公園、まなびの公園、農業高校の森を散歩。 Walking in Kikanko river park, Manabino park, and the forest of Obihiro agricultural high school.

October 7, 2025

1392

帯広動物園と緑ヶ丘公園を散歩。 Visiting Obihiro zoo and Midorigaoka park.

October 8, 2025

1393

発祥の地公園を訪問。 Visiting "Hasshou-no-chi" park.

October 9, 2025

1394

自転車で十勝川の北側の道を通って十勝ヶ丘展望台を訪問。 Visiting "Tokachigaoka" observatory by bicycle passing through the northern shore of Tokachi river.

October 11, 2025

1395

JICA森林コース研修員さんたちを迎え、エゾリスの会の里山作り活動。 Activity of home town forest maintenance by Ezorisu-no-kai receiving the participants of JICA forest course training.

October 13, 2025

1396

真鍋庭園を訪問。 Visiting Manabe Garden.

October 14, 2025

1397

十勝ヒルズを訪問。 Visiting Tokachi Hills Garden.

October 15, 2025

1398

帯広の紅葉。 Autumn colors in Obihiro.

October 19, 2025

1399

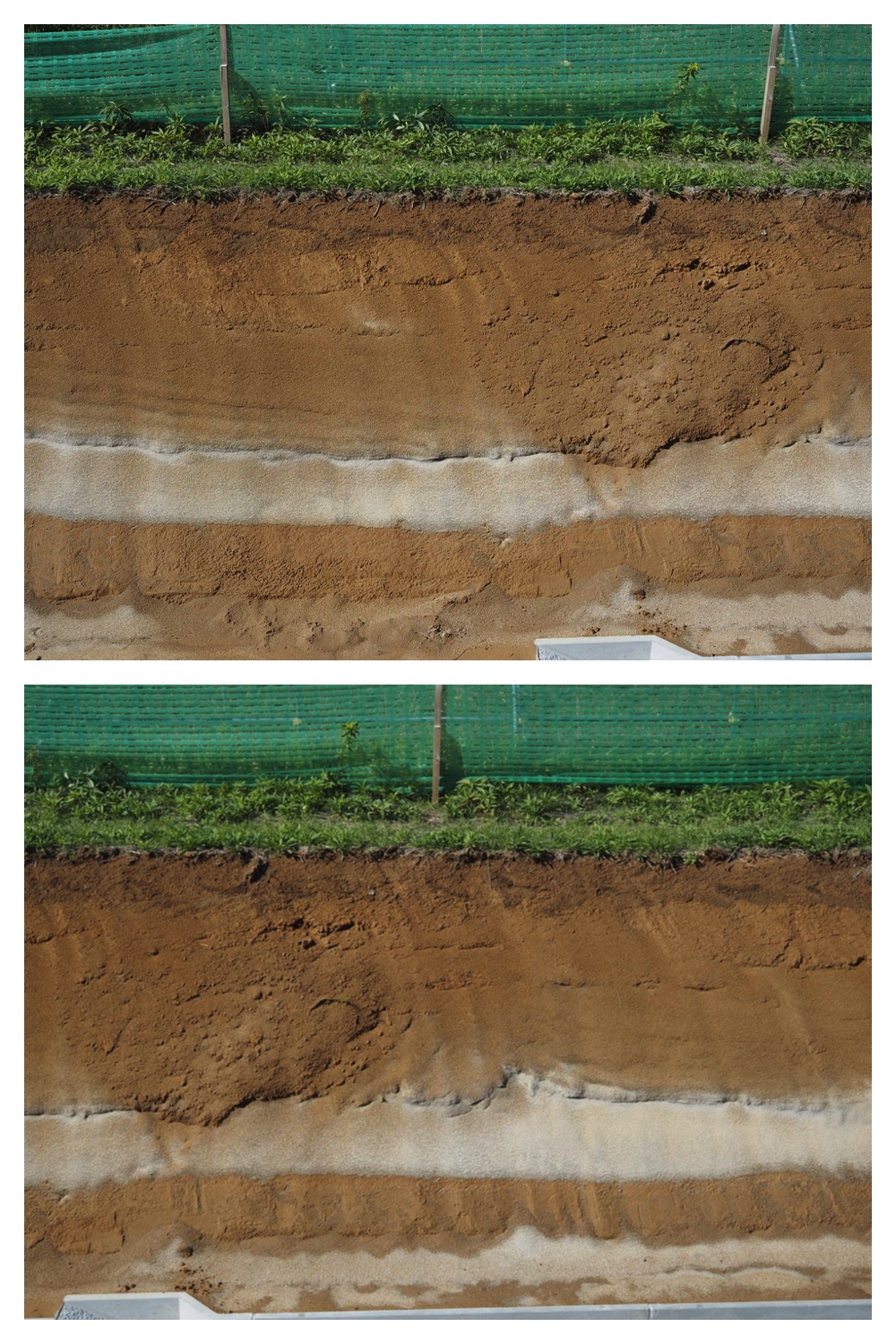

畜大牧草地東側土壌断面内の土塊が意味するもの。 What is suggested by the soil clods in the soil profile to the east of OUAVM grassland.

October 20, 2025

1400

畜大、農業高校の森、まなびの公園、機関庫の川公園の紅葉。 Autumn-colored leaves in the forests of OUAVM, agricultural high school, "Manabino" park and "Kikanko-no-kawa" park.

October 20, 2025

1401

深まる帯広市清流地区の紅葉。 Deepened red and yellow color of leaves in the Seiryu area, Obihiro.

October 22, 2025

1402

庭の小さな畑の片付け。 Cleaning up a small field in my garden.

October 23, 2025

1403

自転車で帯広神社と発祥の地公園を訪問。 Visiting Obihiro shrine and "Hasshou-no-chi" park by bicycle.

October 24, 2025

1404

機関庫の川公園、まなびの公園、農業高校の森の紅葉・黄葉。 Autumn colored leaves in Kikanko river park, Manabino park, and the forest of Obihiro agricultural high school.

October27, 2025

1405

真鍋庭園の紅葉・黄葉。 Autumn colored leaves in Manabe Garden.

October27, 2025

1406

十勝ヒルズの訪問と帯広の森で温度ロガーの回収。 Visiting Tokachi Hills Garden and collecting temperature loggers in the forest of Obihiro.

October28, 2025

1407

帯広の森での2024年11月から2025年10月までの気温と地温の変化および清流地区の気温・地温との比較。 Change in air temperature and underground temperature in the forest of Obihiro, and the comparison with those in Seiryu area.

October29, 2025

1408

畜大往復の道上の秋の景色。 Autumn sceneries on the way to and from OUAVM.

October30, 2025

1409

暴風雨の後の秋の景色。 Autumn sceneries after the rainstorm.

November 2, 2025

1410

札内ガーデン温泉、十勝エコロジーパーク、真鍋庭園を巡る紅葉狩り。 Admiring autumn colors at Satsunai Garden Spa, Tokachi Ecology Park, and Manabe Garden.

November 3, 2025

1411

卒業生さん家族の訪問。 Visit of a family of graduate lady student.

November 4, 2025

1412

紅葉、黄葉、落葉の進行。 Progress in turning autumn colors and falling leaves.

November 7, 2025

1413

帯広の森でエゾリスの会の温度ロガーの表示板を更新し、もりの山から日高山脈と大雪の山々を眺めました。 Renewing the indication board of temperature loggers at the activity site of "Ezorisu no kai" and viewing the mountains of Hidaka and Taisetsu from the top of "Morinoyama" observatory mound.

November 8, 2025

1414

エゾリスの会で池の周りの環境整備。 Maintenance of the field environment around a pond by Ezorisunokai.

November 9, 2025

1415

とかち・市民「環境交流会」でのエゾリスの会の展示の設営と当日の様子。 Preparation of the exhibition of Ezorisunokai at the "Meeting of exchanging environmental informations by the citizens of Tokachi" and the scenes on the day..

November 14-15, 2025

1416

はぐくーむでの大原雅北大名誉教授によるエンレイソウ属植物の生活史に関する講演会に参加して Attending the lecture on the life history of Trillium species by Prof. Oohara at "Hagukumu", Obihiro.

November 15, 2025

1417

売買川の堤防「サケのふるさと公園」まで散歩。 Walking to "Sakeno-Furusato (home of salmon)" park at the bank of Urikai river.

November 16, 2025

1418

冬支度。 Preparing for winter.

November 19, 2025

1419

散歩中に見た晩秋の植物。 Plants in late autumn seen during a walk.

November 21, 2025

1420

もりの山を訪問。 Visiting Morinoyama.

November 23, 2025

1421

真鍋庭園を訪問。 Visiting Manabe Garden.

November 24, 2025

1422

農業高校のカラマツ並木とカシワ林を訪問。 Visiting the Larch tree array and the forest of Obihiro Agricultural High School.

November 25, 2025

1423

農業高校のカラマツ並木の季節変化。 Seasonal change of the Larch tree array of Obihiro Agricultural High School.

November 25, 2025

1424

冬間近の農業高校の森。 Forest of Obihiro Agricultural High School just before the full winter.

November 30, 2025

1425

帯広で実質的な初雪。 Actually first snow in Obihiro.

December 4, 2025

1426

世界土壌の日にMacのトラブルに対処。 Fixing the Mac trouble on a World Soil Day.

December 6, 2025

1427

エゾリスの会による鳥類調査。 Bird survey by Ezorisu-no-kai.

December 7, 2025

1428

近くの公園で鳥類観察。 Watching birds in the near-by parks.

December 9-10, 2025

1429

夕暮れの散歩。 Taking a walk in the evening.

December 12, 2025

1430

ハクチョウの群れ。 A flock of swans.

December 13, 2025

1431

エゾリスの会の望年会。 Year-end party of Ezorisu-no-kai.

December 14, 2025

1432

大雪と除雪。 Heavy snow and its clearance.

December 15-16, 2025

1433

農業高校の森の周辺を散歩。 Walking around the forest of Obihiro Agricultural High School.

December 17, 2025

1434

カンジキを履いて近くの公園を散歩。 Walking in a near-by park wearing a pair of wooden snow shoes.

December 19, 2025

1435

2025年のクリスマスと年末の写真。 Photos in Christmas and the end of year, 2025.

December 28, 2025

1436

長い年月の間に主に畜大キャンパスで撮った馬の写真。 Photos of horses mostly taken in the campus of OUAVM during many years since 1991.

December 28, 2025

NY26

2026年新年の挨拶。 New Year Greeting on January 1, 2026.

January 1, 2026

Cal26

2026年のカレンダー写真。 Calendar photos for the year 2026.

January 1, 2026

1437

わが家の年末年始 The end and beginning of the year in my family.

January 1, 2026

1438

今年最初の散歩 The first walk in this year.

January 2, 2026

1439

1月3日の満月 Full moon on January 3.

January 3, 2026

1440

長男家族の出発 Departure of my son's family.

January 4, 2026

1441

今年最初のミニバレーに参加 Joining the mini-volley game for the first time in this year.

January 5, 2026

1442

カンジキの修理 Repairing the wooden snow shoes.

January 7, 2026

1443

1週間ぶりの散歩 A walk after 7 days.

January 14, 2026

1444

川西神社でどんど焼き A fire fest in the Kawanishi village shrine.

January 15, 2026

1445

風邪が治ったので散歩 A walk after recovering from a slight cold.

January 18, 2026

1446

氷と鳥を見ながら散歩 A walk while watching ice and birds.

January 19, 2026

1447

強風のなか散歩 Walking in a strong wind.

January 20, 2026

1448

逆まわりに散歩 Walking counter-wise.

January 21, 2026

1449

散歩中アカゲラを観察 Watching Great Spotted Woodpecker on a walk.

January 22, 2026

1450

散歩中コゲラを観察 Watching Black Woodpecker on a walk.

January 23, 2026

1451

散歩中アカゲラ、キバシリ、ヒガラを観察 Watching Great Spotted Woodpecker, Eurasian Treecreeper and Coal Tit on a walk.

January 24, 2026

1452

エゾリスの会による鳥類調査 Bird survey by Ezorisu-no-kai.

January 25, 2026

1453

まなびの公園でアカゲラ、ゴジュウカラ、シジュウカラを観察 Watching Great Spotted Woodpecker, Eurasian Nuthatchi, and Japanese Tit in the Manabino park.

January 26, 2026

1454

わが家付近の機関庫の川でダイサギを観察 Watching Great Egret in the Kikanko river near my house.

January 27, 2026

1455

強風のなかを散歩 Walking in a strong wind.

January 30, 2026

1456

帯広氷まつりを訪問 Visiting the Ice Festival of Obihiro.

January 31, 2026

1457

売買川の鮭のふるさと公園まで散歩 Walking to "Sake-no-furusato" park along the Urikai river.

February 1, 2026

1458

歩数計を持って散歩 Walking with a pedometer.

February 2, 2026

1459

散歩中シメを観察 Watching Hawfinch on a walk.

February 3, 2026

"To Page Top"

##############################################################

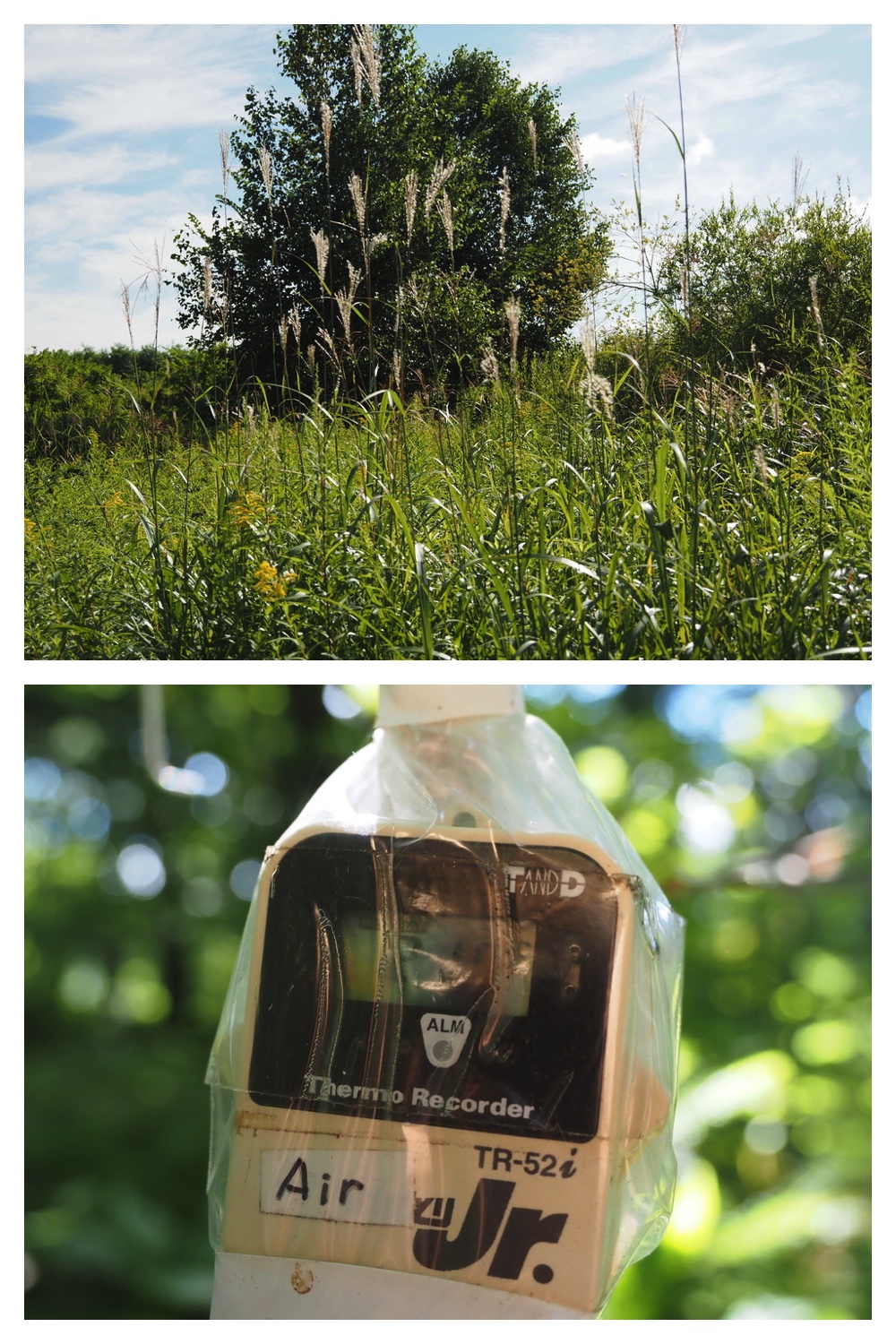

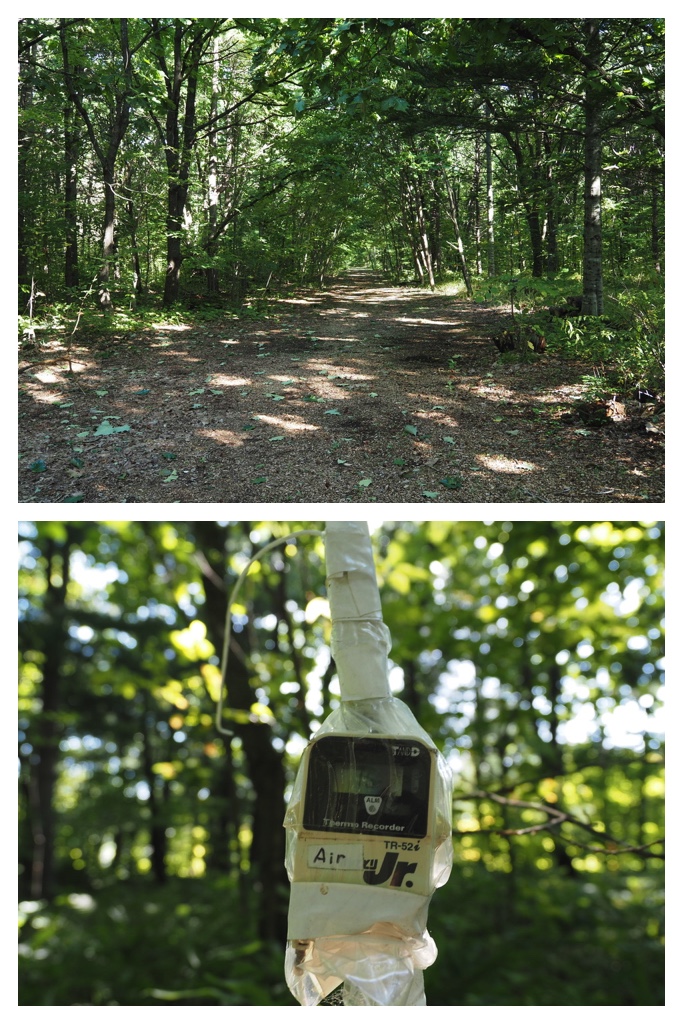

エゾリスの会によるチョウの調査。 Butterfly survey by Ezorisu-no-kai. August 24, 2025

8月24日はエゾリスの会によるチョウ調査が行われました。久しぶりの快晴でミドリシジミ類やアゲハ類を見ることができました。往路の道沿いでもキアゲハを見ることができました。この数日雨が十分に降ったので、森の植物も活き活きとしていました。快晴で往路の道沿いから日高山脈がきれいに見えるはずだったのですが、畜大の牧草地に新型の太陽光発電施設が建設され始め、景観がぶち壊しになっていました。この数年各種の産学共同研究が推し進められ、その影で失うものも大きいと思います。

畜大の牧草地に建設中の新式太陽光発電施設。景観を台無しにしています。(上・下)

畜大の牧草地に建設中の新式太陽光発電施設。景観を台無しにしています。(上・下)

新式太陽光発電施設の雛形。(上)、民家の庭のコスモスにとまっていたキアゲハ。(下)

帯広の森の遊歩道脇に咲いていたミズヒキ。(上)、黄色くなったヤマグワの葉。(下)

綿毛になったエゾノキツネアザミ。(上)、クサフジ。(下)

オギ。(上)、8時30分の気温、21.7℃。(下)

紅葉しはじめたエゾヤマザクラの葉。(上)、ヒメジョオン。(下)

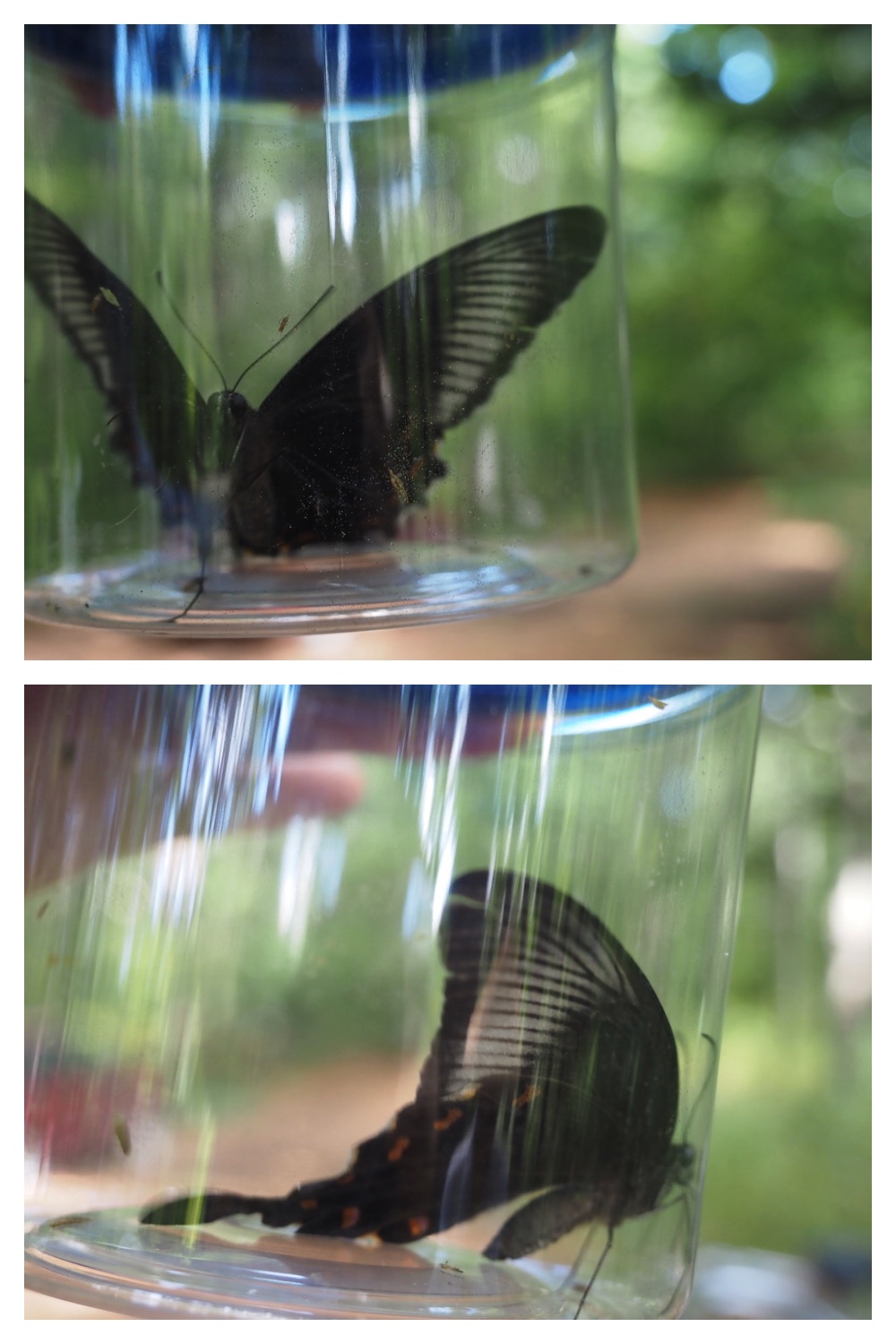

調査開始早々に捕獲されたカラスアゲハ。(上・下)

調査開始早々に捕獲されたカラスアゲハ。(上)、ヤマグワに張った毛虫の巣。(下)

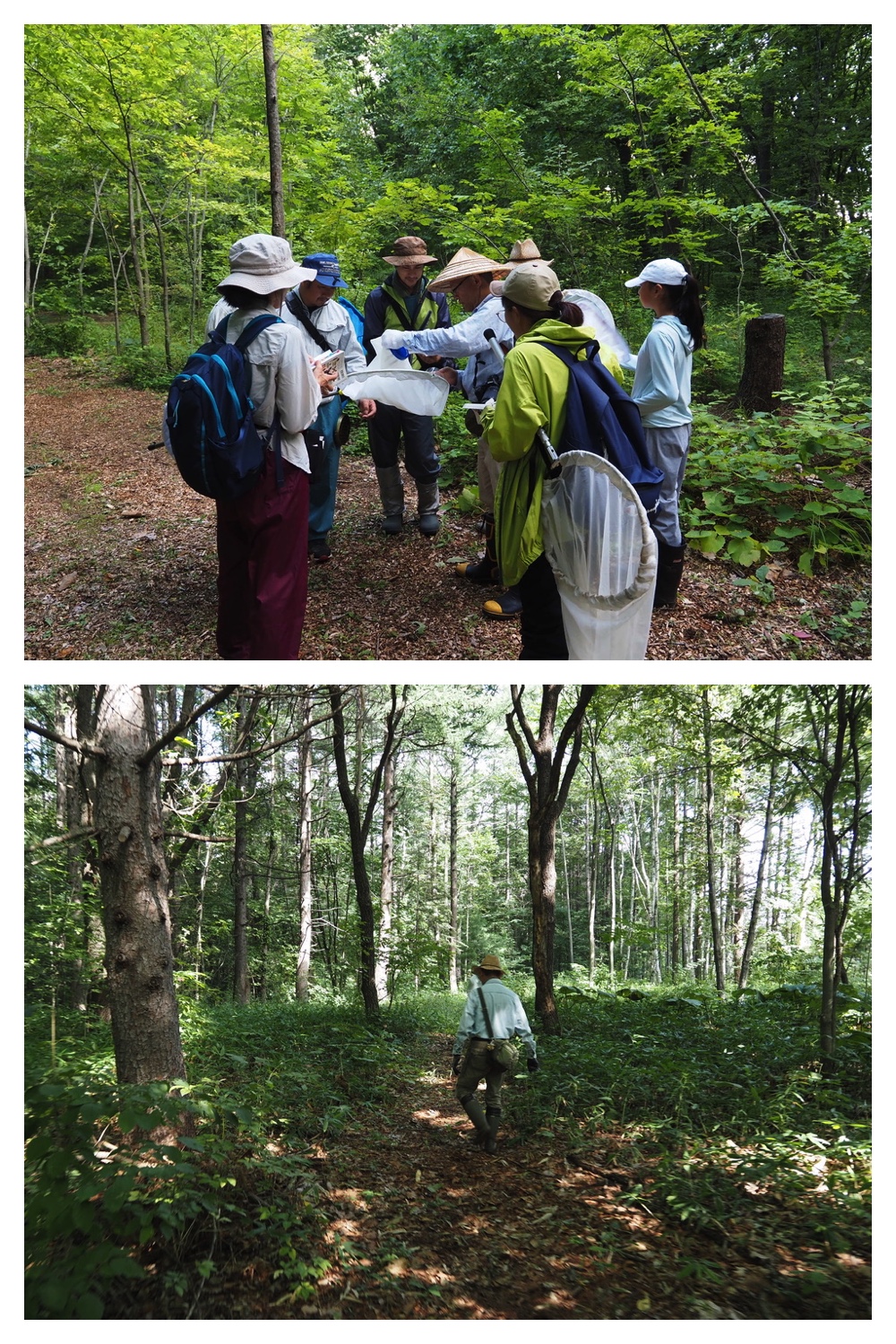

調査中のメンバー。(上)、会長さん。(下)

スジグロシロチョウ。(上)、アミガサタケあるいはスッポンタケ。(下)

色づいてきたチョウセンゴミシの実。(上)、キツリフネ。(下)

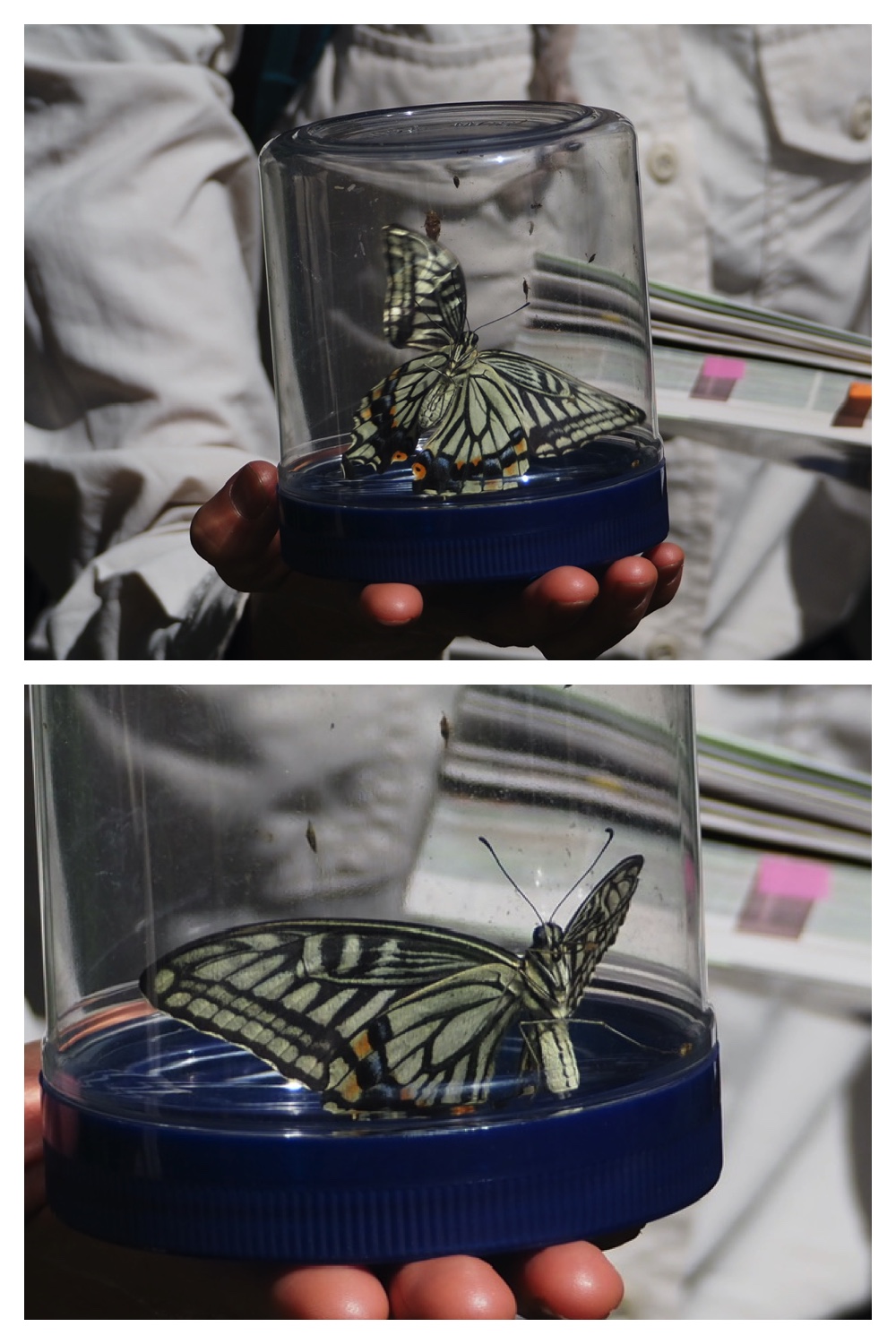

ナミアゲハ。(上・下)

タカアザミの花。(上)、タカアザミの葉。(下)

タカアザミの綿毛。(上)、タカアザミの先端部。3メートルほどの高さ。(下)

ヤマニガナ。(上)、エゾヤマハギ。(下)

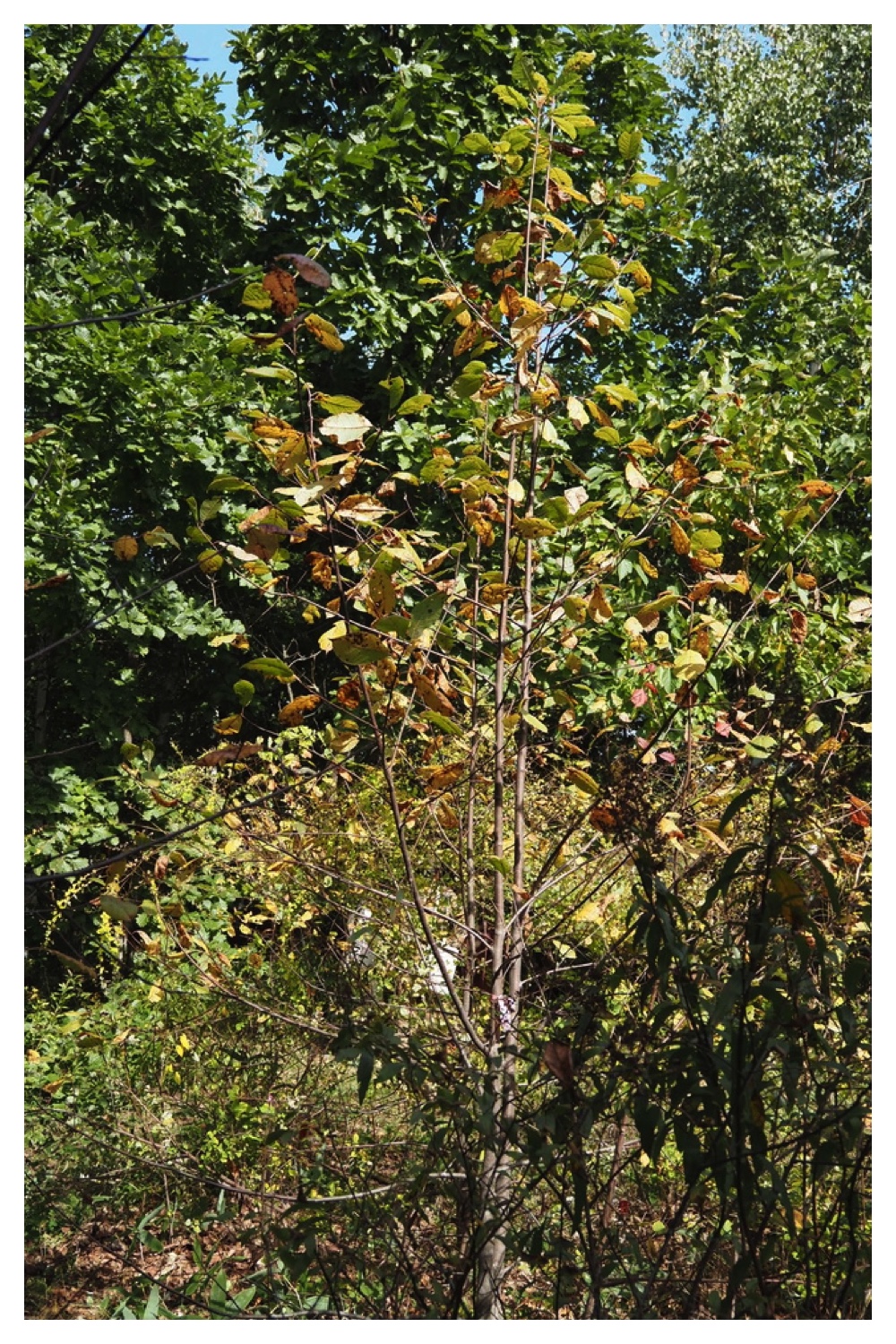

キハダの幼樹。(上・下)

ヨウシュヤマゴボウの葉と実。(上)、イチゲフウロの花。(下)

オオハンゴンソウの花。(上)、オオウバユリの実。(下)

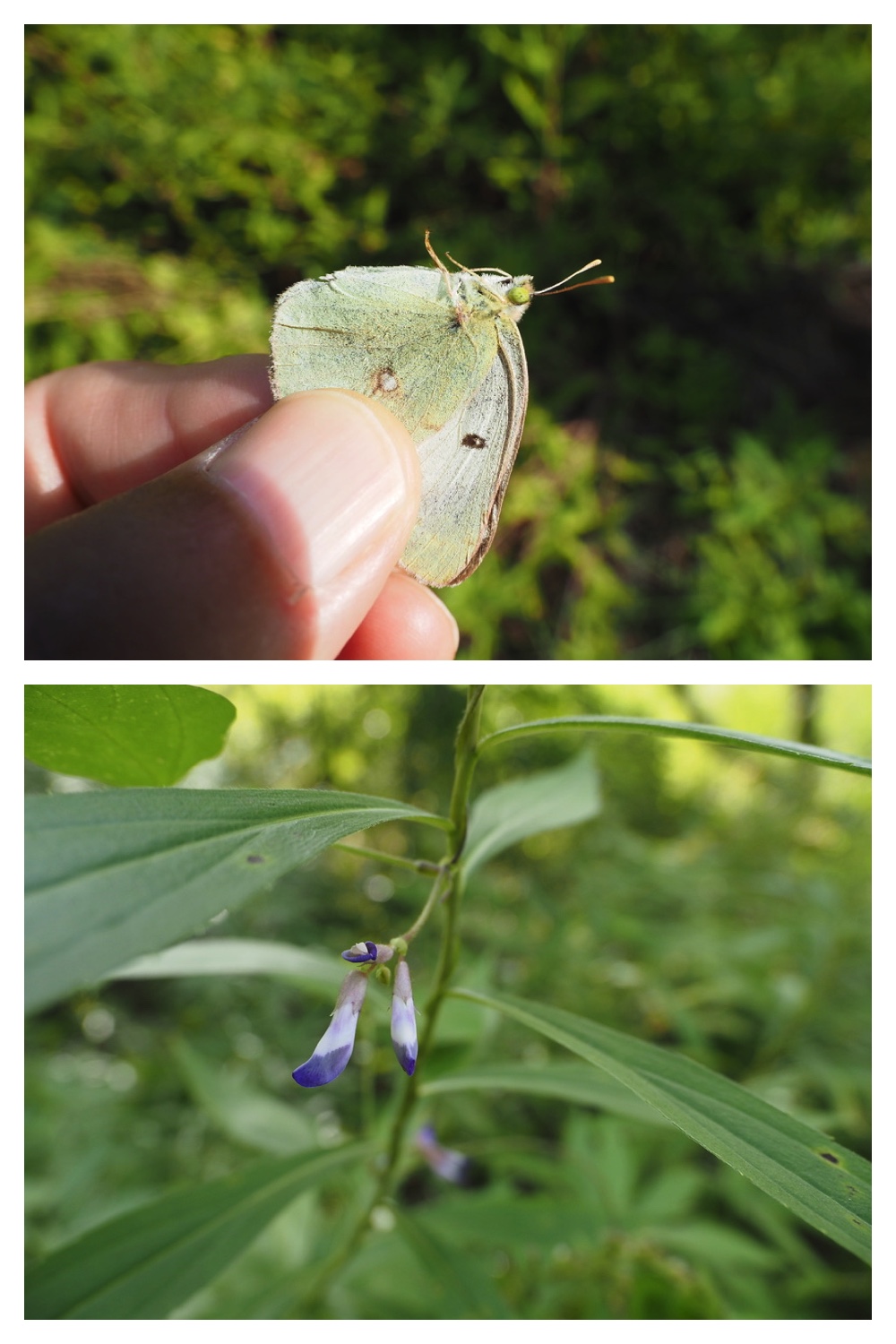

エゾノコンギク。(上)、ハヤシミドリシジミ。自分で捕ったのであえて載せています。(下)

ハヤシミドリシジミ。(上)、調査中のメンバー。(下)

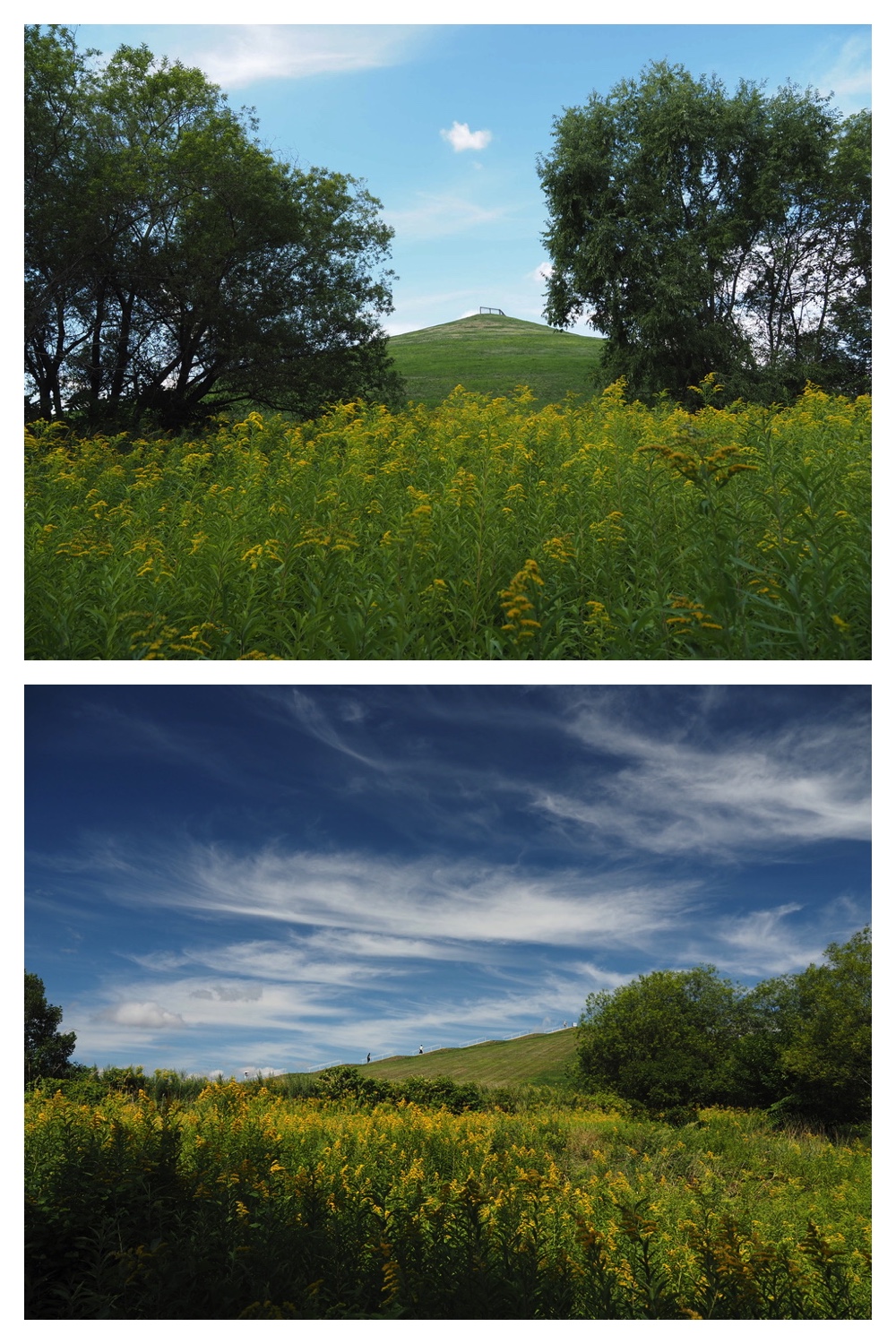

もりの山とオオアワダチソウ。(上・下)

ヤブマメの花。(上)、オオアワダチソウの花。(下)

あずまや付近の遊歩道に積もったドロノキの落ち葉。休憩中。(上)、ツバメシジミ。自分で捕ったのであえて載せています。他にもヒメウラナミジャノメを捕りました。(下)

コガタスズメバチの巣。(上)、モンキチョウ。(下)

先週整備したオミナエシ植栽地。(上・下)

キンミズヒキの未熟な実と残り花。(上・下)

"To Page Top"

機関庫川沿いの公園から農業高校の森を散歩。 Walking through the parks along Kikanko river to the forest of Obihiro Agricultural High School. August 26, 2025

8月26日はひさしぶりにz機関庫川沿いの公園から農業高校の森を散歩しました。秋の風が吹いていました。

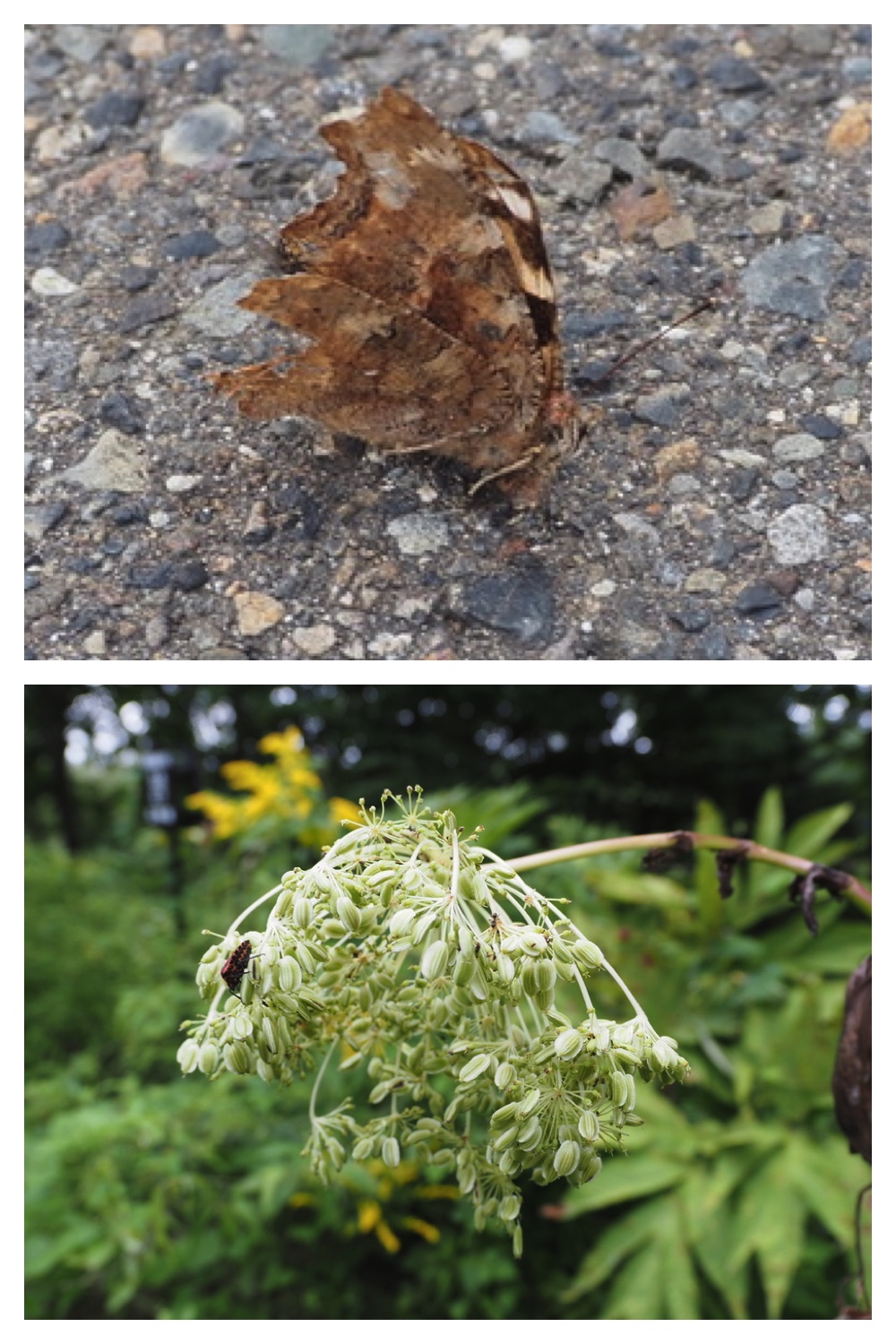

道路上にとまっていたサトキマダラヒカゲ。一夏の間お疲れ様でした。(上)、未熟なエゾニュウの実。(下)

シデコブシの実。(上)、機関庫の川。子供たちが網を持って遊んでいました。(下)

3番草の刈り取り。(上)、ヒルガオの花。(下)

オオイタドリの花。(上)、エゾゴマナ。(下)

トチバニンジン。(上)、農業高校の森。(下)

農業高校の森。(上)、ノリウツギの未熟な実。(下)

ノリウツギの未熟な実。(上)、ツリガネニンジン。(下)

林床のキノコ。(上・下)

イヌゴマ。(上・下)

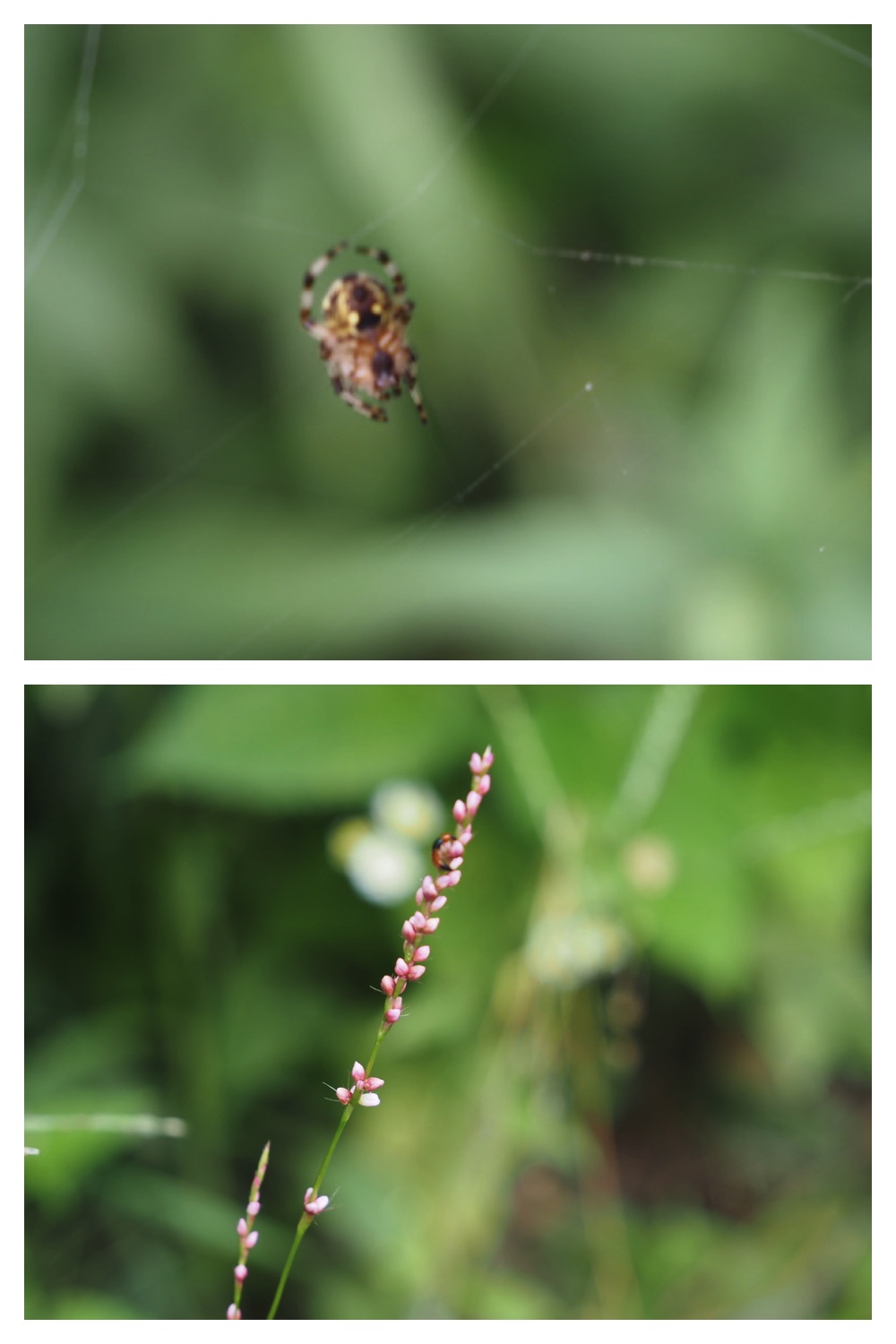

コガタコガネグモ。(上)、ハナタデ。(下)

オオイタドリの花。(上)、家の庭のグラジオラス。(下)

"To Page Top"

畜大農場で建設が進む太陽光発電施設。 Construction of a solar power generation facility is going on in the field of OUAVM. August 28, 2025

徒歩や自転車で畜大や帯広の森に行く際には畜大の牧草地の脇を通ります。四季を通じてここからの日高山脈の眺めには心を癒されてきましたが、営農型太陽光発電施設の建設によってもう美しい景色を見ることができなくなりました。今はまだ支柱の隙間から山を眺めることができますが、太陽光パネルを貼られてしまったら、完全に目隠し状態になります。営農型とは言いながら、完成後はかなり牧草や作物栽培の支障にもなることと思います。栽培可能面積自体も削られますし、パネル列の両側10メートルずつくらいにはトラクターなど大型の農作業機械も入りにくくなることでしょう。春先にはこの圃場にもタンチョウ、ハクチョウ、マガンなどが飛来してきましたが、鳥がパネルに激突するなどの危険性もあるでしょう。今日もこの道を通ったので、建設中の様子を写真に撮りました。

畜大農場で建設が進む営農型太陽光発電施設。8月28日(上・下)

畜大農場で建設が進む営農型太陽光発電施設。8月28日(上・下)

畜大農場で建設が進む営農型太陽光発電施設。8月28日(上・下)

畜大農場で建設が進む営農型太陽光発電施設。8月28日(上)、オオアワダチソウが茂る別科圃場の跡地。(下)

畜大の牧草地に建設中の営農型太陽光発電施設。景観を台無しにしています。8月24日。

畜大の牧草地に建設中の営農型太陽光発電施設。景観を台無しにしています。8月24日。(上・下)

営農型太陽光発電施設の雛形。2025年2月竣工。(上)、民家の庭のコスモスにとまっていたキアゲハ。(下)

"To Page Top"

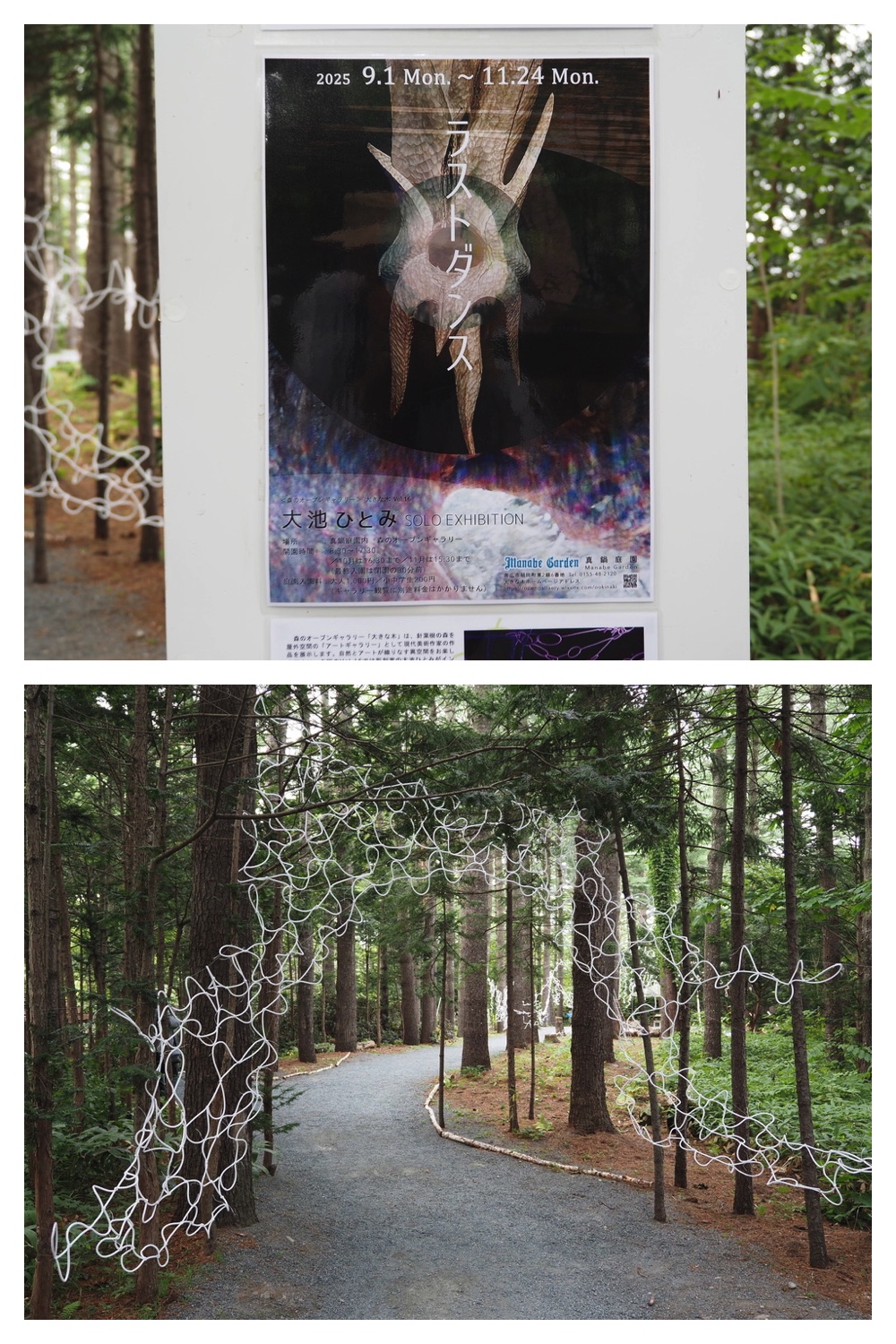

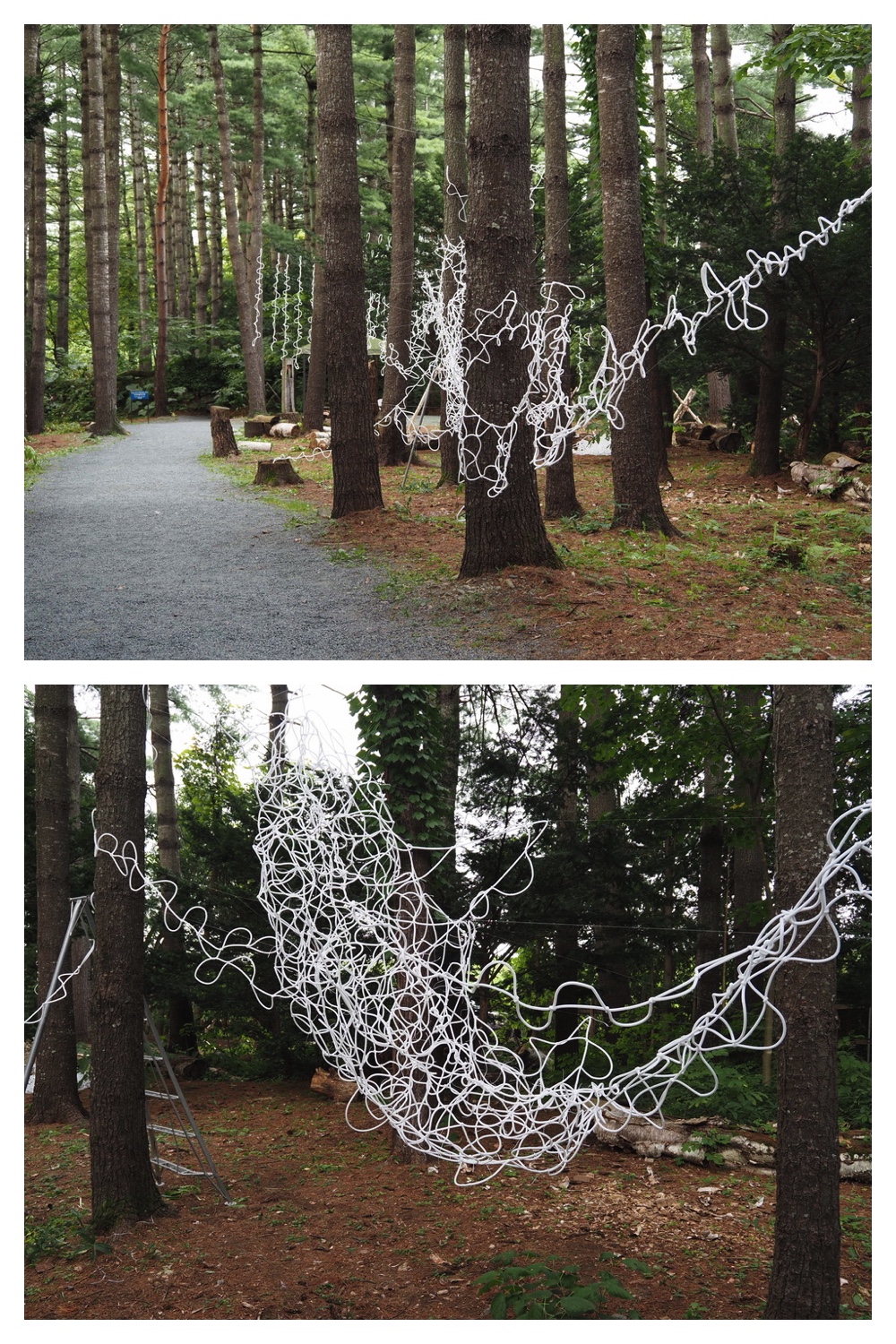

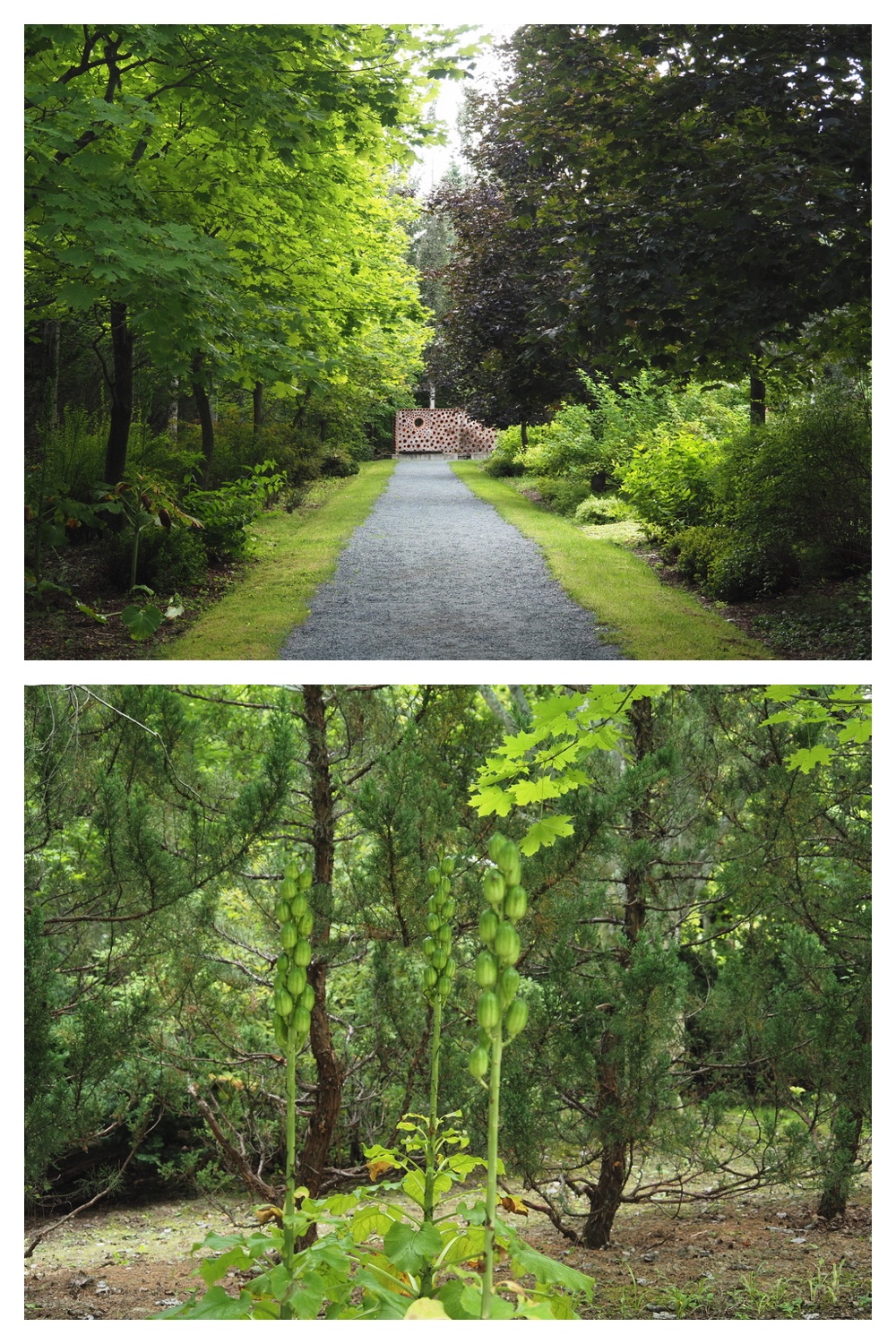

真鍋庭園を訪問。 Visiting Manabe garden. August 31, 2025

最近は雨がちでしたが、8月31日は曇っているだけで気温も上がらず過ごしやすい日となりました。

午前中は庭の芝刈りをし、午後は真鍋庭園に行ってきました。たぶん今年はまだ2回目です。夏の花が少しずつ咲き残っていました。森のアート展が明日から新しいものになるとのことで、作者さんが準備をしておられました。

エゾアジサイ(上)、バラ(下)

ベニウツギ(上)、ヤマブキ(下)

オリビンの滝(上)、ノリウツギ(下)

9月からの森のアート(上・下)

9月からの森のアート。準備中の作品。(上・下)

9月からの森のアート。準備中の作品。(上)、ツルアジサイ。(下)

ハマナス。(上)、ハマナスの実。(下)

ハマナス。(上)、S字の滝。(下)

庭園の池。(上・下)

あずまや。(上)、池越しに見た森のアート。(下)

庭園で遊ぶエゾリス。(上・下)

ノルウェーカエデの並木。(上)、オオウバユリの実。(下)

ノリウツギとベニカエデ。(上)、アオイトトンボ。(下)

シモツケ。(上・下)

"To Page Top"

太陽光発電施設工事の進捗とアキノキリンソウ (コガネギク)。 Visiting Manabe garden.Advance in the construction of a solar power generation facility and the flowering of "Solidgo virgaureasubsp. leiocarpa" . September 4, 2025

9月4日は昼休みにミニバレーがあったので、畜大まで自転車で往復しました。往路は最短となる段丘の上の西2線道路を通りました。牧場の東側を通るので、太陽光発電施設の建設の様子を見ることができました。道路のすぐ近くで支柱の打ち込み作業をしていました。他方、最初に支柱を立てた場所では既に支柱に太陽光パネルが設置してありました。両面発電式だそうですが、片面は真っ黒でその裏は灰色のような感じでした。道路側から眺めるとパネルによって日高山脈が隠れてしまいます。この試験研究では景観に及ぼす影響も評価するとのことですが、どのように評価するのでしょうか?このような人工物を交えた景観もそれなりに美しいというのでしょうか?

太陽光発電施設の支柱の打ち込み作業。(上・下)

パネルが張られた太陽光発電施設。(上・下)

パネルの裏側と山が見えない風景。(上)、パネル列の間の圃場。(下)

農業高校の森。切り株に生えたキノコ。上)、コガネギク。(下)

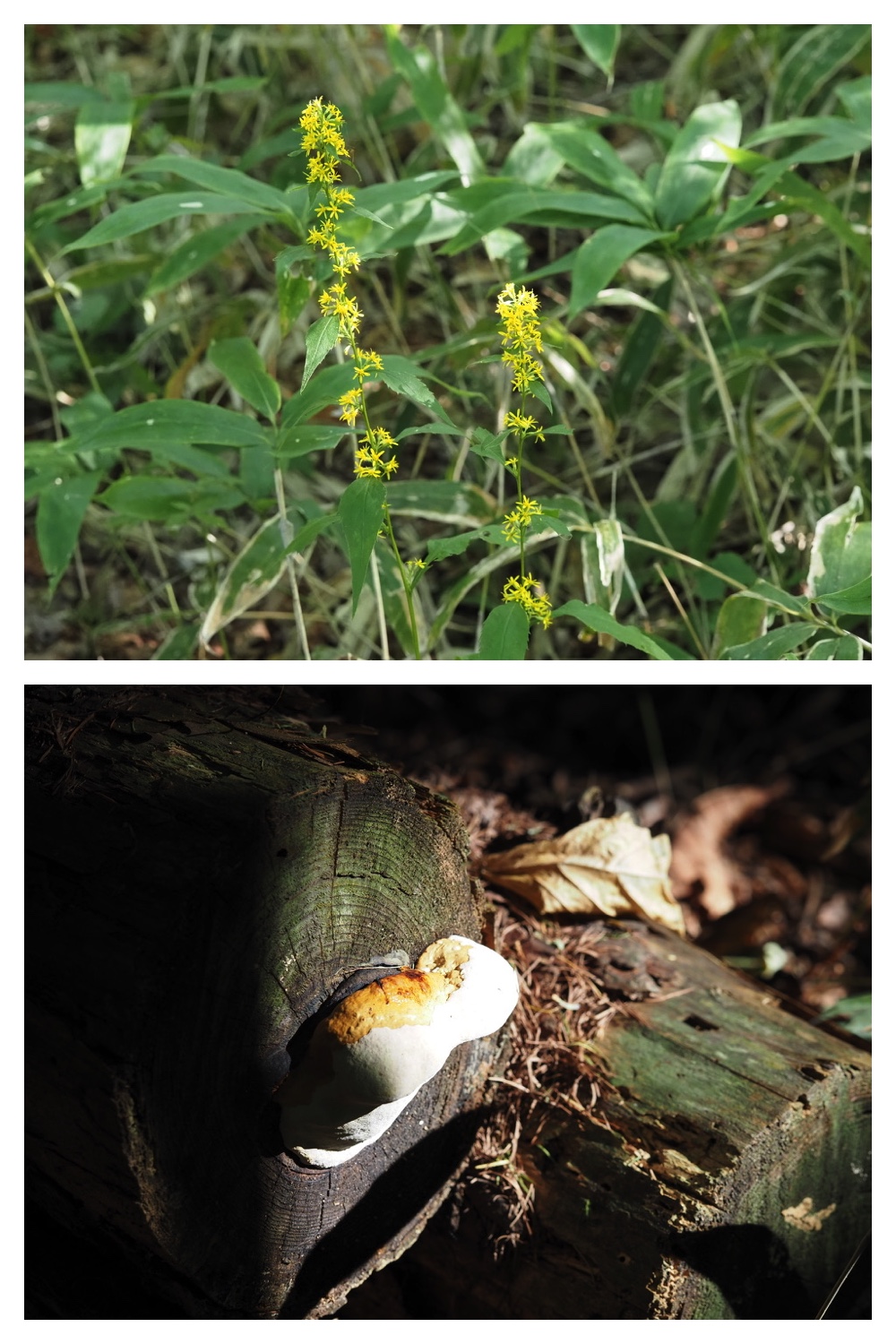

コガネギク。(上・下)

コガネギク。(上)、クサノオウ。(下)

林縁に咲くオオアワダチソウ。(上・下)

ミツバフウロ。(上・下)

ハキダメギク。(上)、ヤブマメ。(下)

ツユクサ。(上)、庭のグラジオラス。(下)

"To Page Top"

サケの遡上を見に十勝川を訪問。 Visiting Tokachi river to see the salmon uprising against the stream. September 5, 2025

9月5日の午後は幕別町にある魚道観察施設「ととろーど」まで自家用車で行ってきました。

今年は例年になくサケの遡上が多いとのことですが、あいにく水が濁っていたため、たくさんのサケが魚道を登る様子を見ることはできませんでした。しかしカメラのビデオで撮影したところ、2回ほど魚影を捉えることができました。

千代田分流せき。実験水路堰堤。(上・下)

カワアイサ。(上)、魚道観察室。(下)

メドハギ。(上・下)

水路式魚道の脇に生えていた大きなオニグルミ。(上・下)

水路式魚道の周辺をめぐる道沿いの植生。(上)、十勝ヶ丘のテレビ塔を望む。(下)

エゾオオヤマハコベ。(上)、十勝ヶ丘展望台上のテレビ塔。(下)

わが家の自家用車(右側)。(上)、トトロード周辺の案内図。(下)

トトロード近くの畑にいたタンチョウの家族。(上・下)

千代田堰堤。(上)、千代田堰堤の下流。(下)

サケ捕獲場から見た千代田堰堤。(上・下)

千代田堰堤の南側の階段状の魚道。(上・下)

千代田堰堤。(上)、千代田堰堤の下流。(下)

十勝ヶ丘展望台からの眺め。(上・下)

十勝ヶ丘展望台からの眺め。(上・下)

"To Page Top"

然別火山群山麓の地質見学。 Geological excursion to the foot-area of Shikaribetsu mountains. September 6, 2025

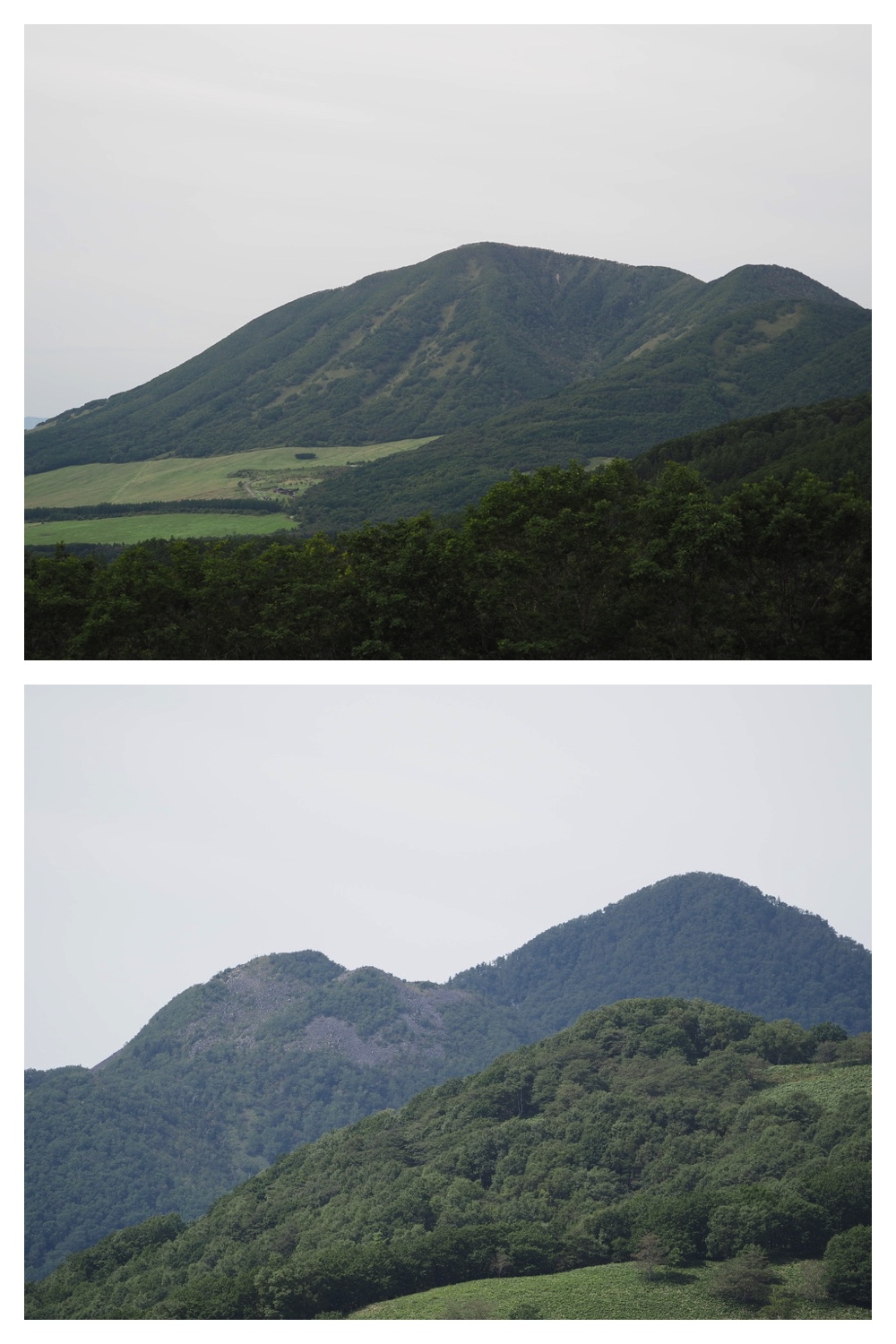

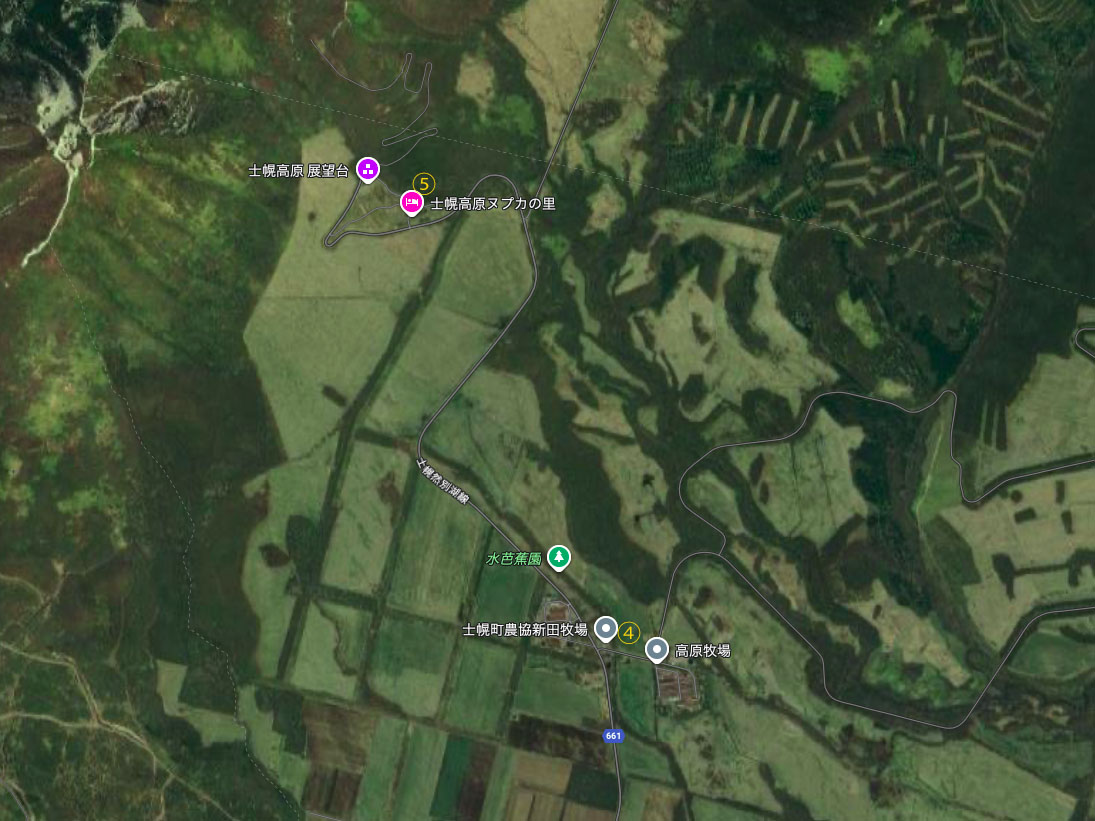

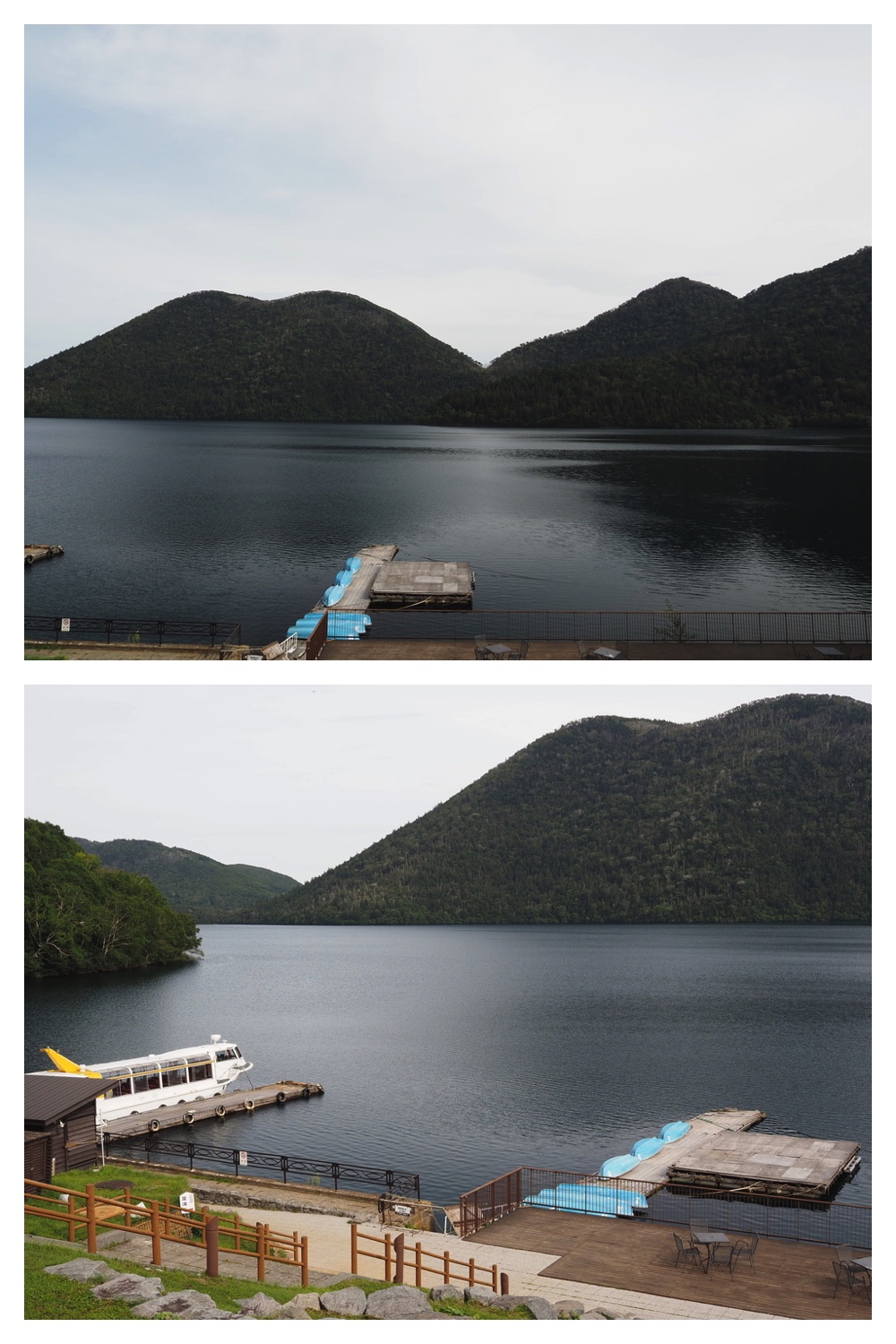

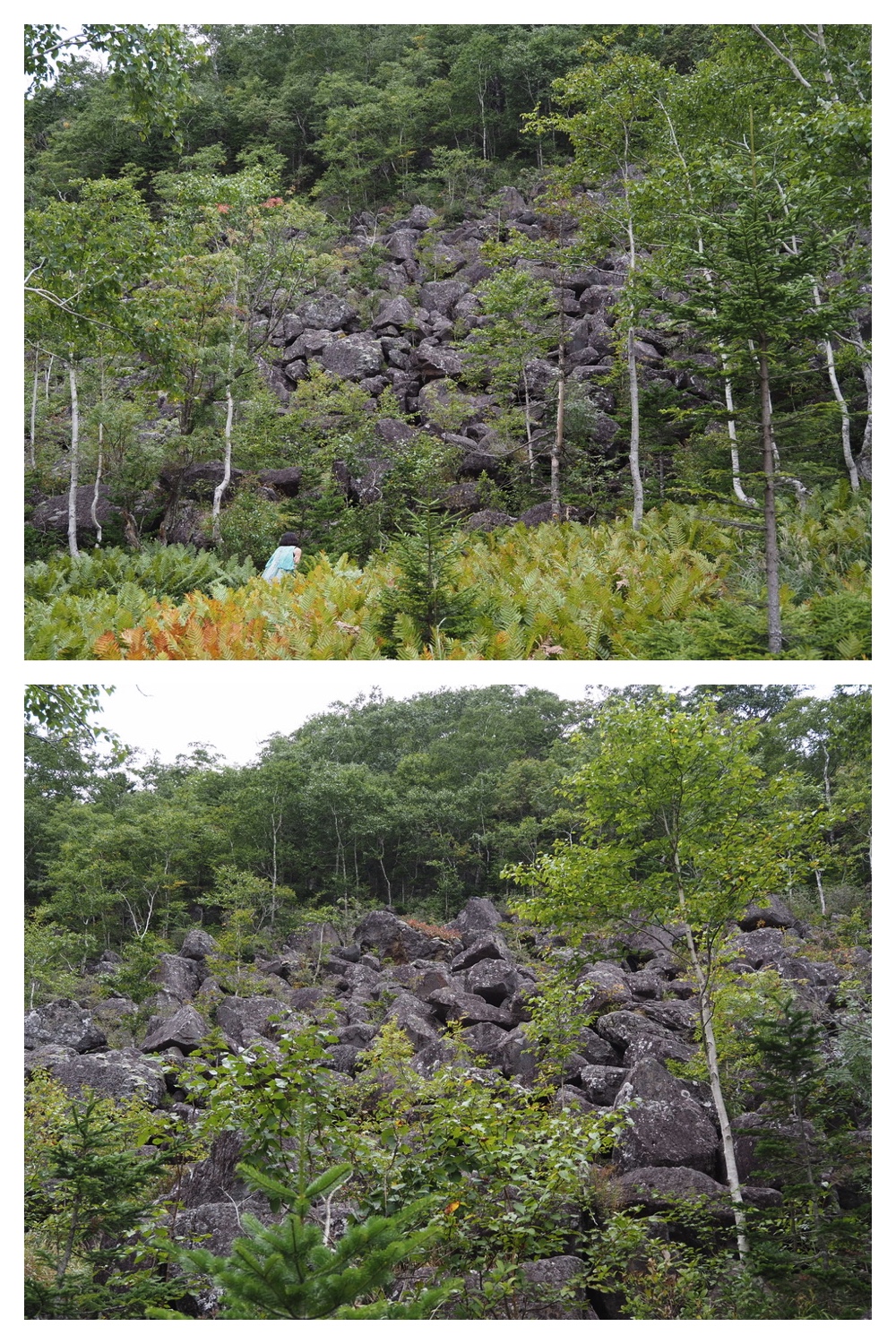

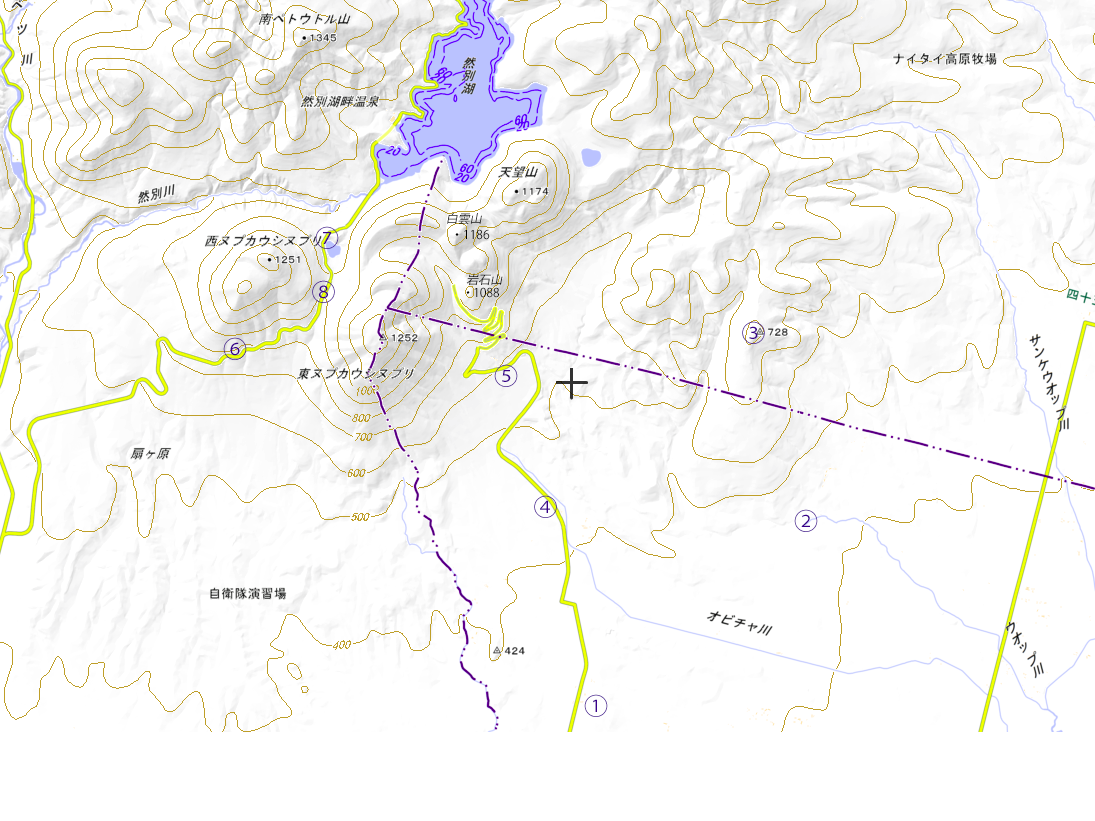

9月6日は十勝の自然史研究会の地質講座(バスによる現地研修)で、鹿追・然別方面の流れ山(火山噴火で放出された岩石が小山状に堆積した熱雲堆積物)を4箇所で観察しました。またパラメム展望台という農協直営牧場内の高台に行き、南東方向から西・東ヌプカウシヌプリ、岩石山、白雲山、天望山などの新期然別火山群を見渡しました。簡単には行けないような奥深い所でしたが、眺めは非常に良かったです。

百年記念館西側の木立にいたエゾリス(上・下)

道の駅音更でトイレ休憩。(上)、バスの車窓から見えた然別火山群。士幌町にて。(下)

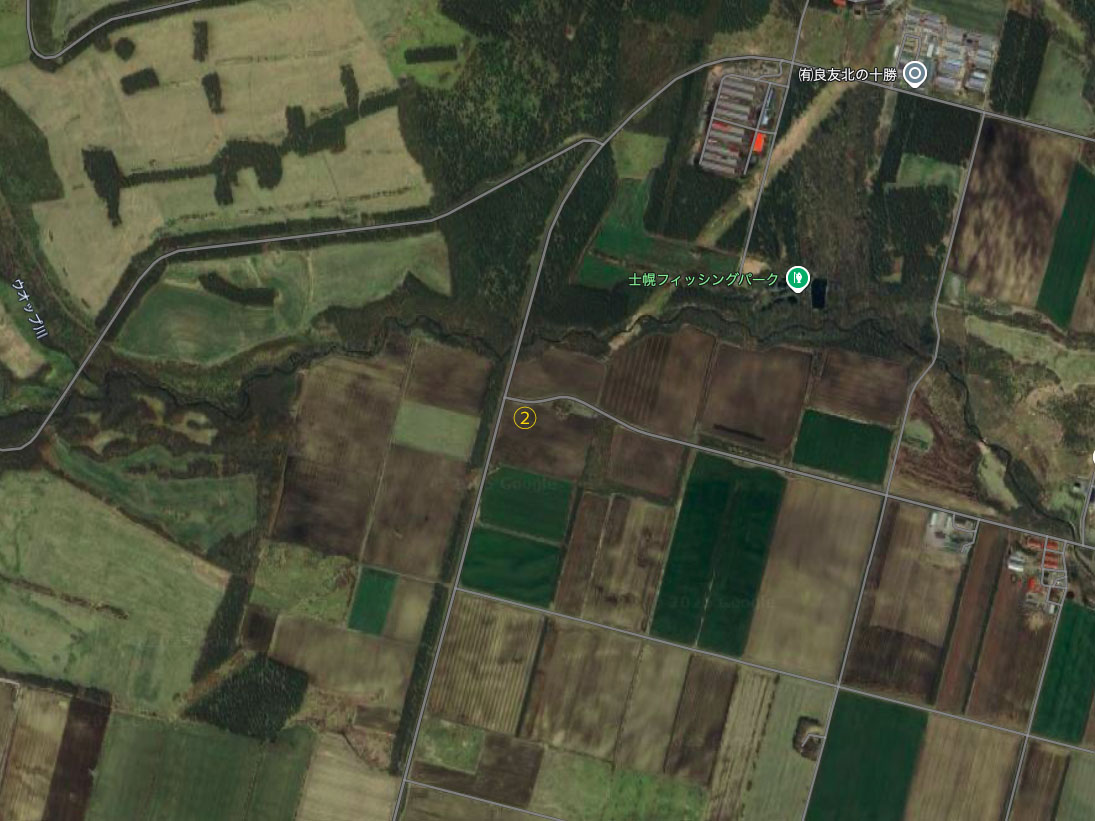

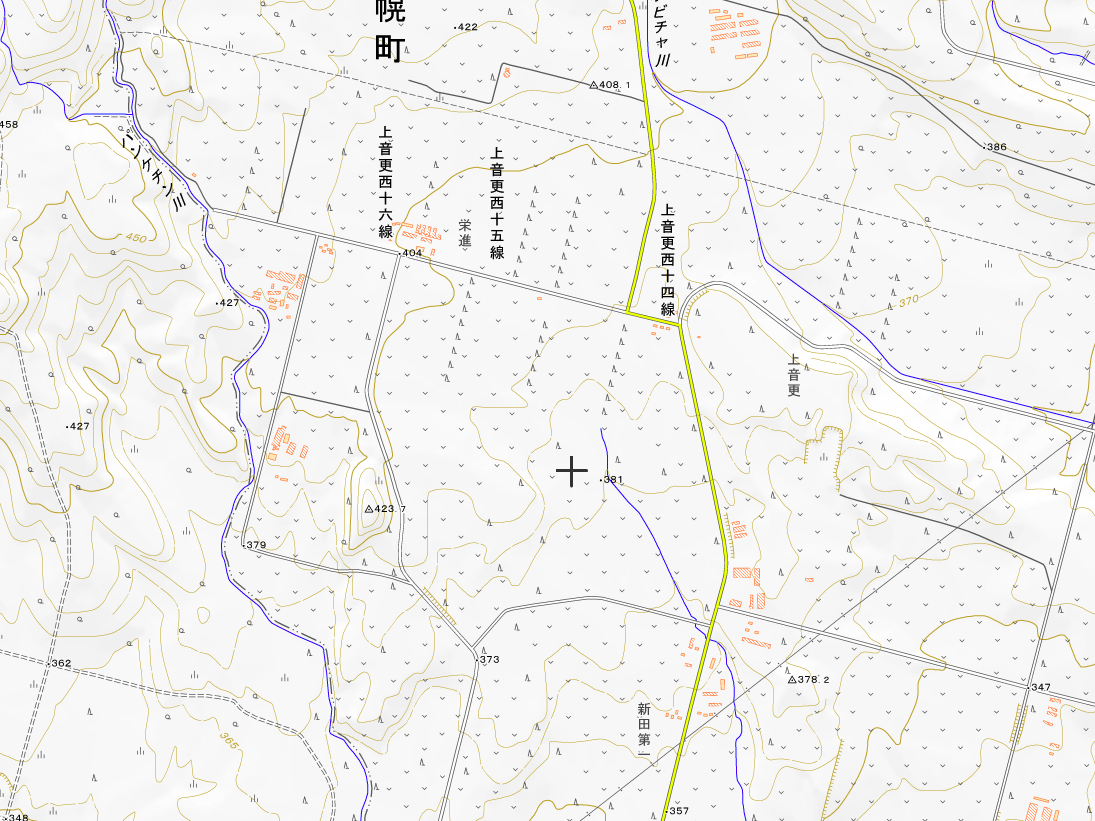

① 新開熱雲堆積物の流れ山を観察した場所。

新開の流れ山。(上・下)

新開の流れ山。(上・下)

新開の流れ山とローム層。(上・下)

新開の流れ山。(上)、栄進の流れ山。(下)

② 栄進の流れ山付近。送電線の下。

パラメムの展望台からの眺め。(上・下)

パラメムの展望台からの眺め。(上・下)

パラメムの展望台からの眺め。(上・下)

パラメムの展望台からの眺め。(上・下)

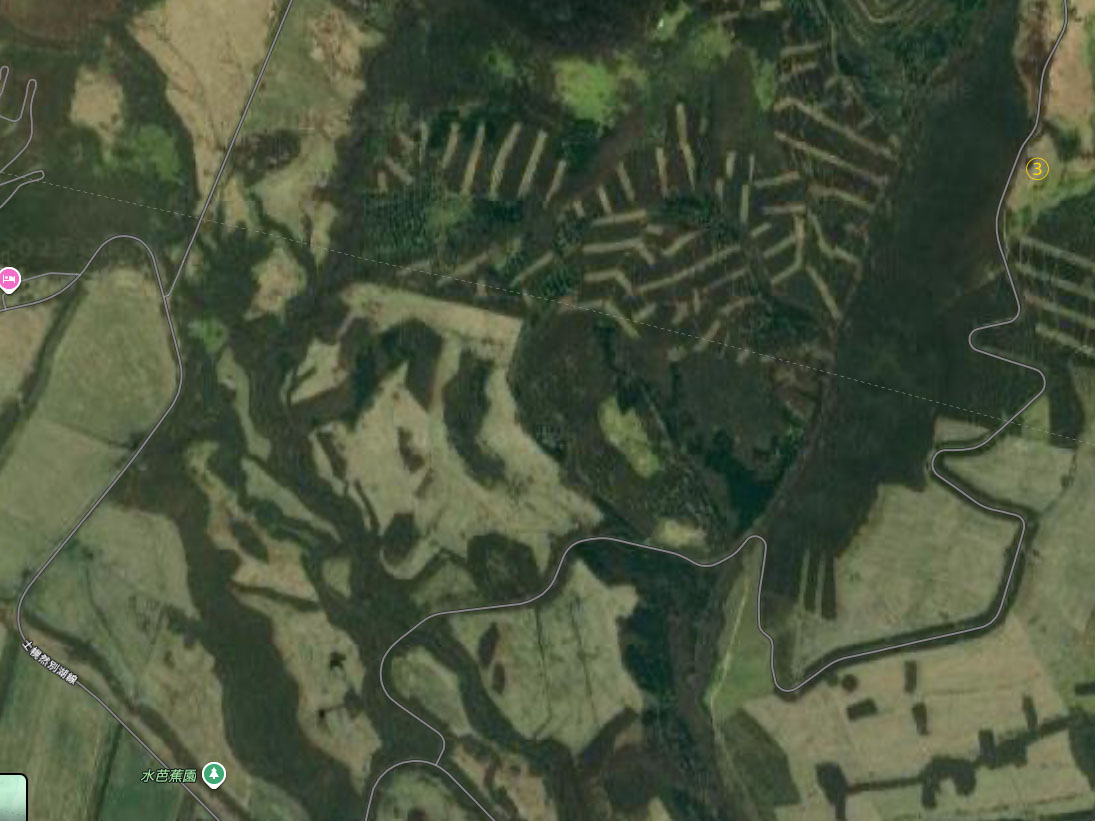

③ パラメムの展望台。

東ヌプカ(上)、岩石山と白雲山(下)

天望山(上)日高山脈(下)

東ヌプカの南斜面(上)、東ヌプカ(下)

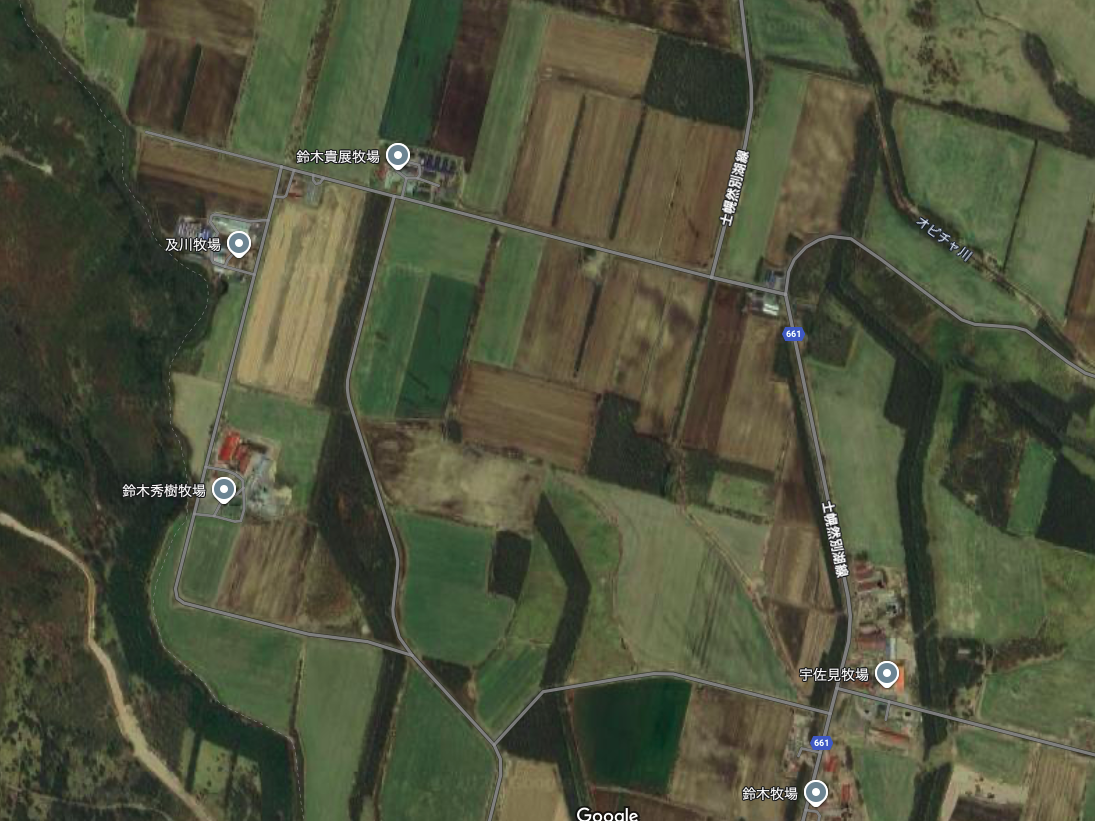

④ 士幌農協新田牧場、⑤ ヌプカの里。

ヌプカの里(上)、士幌農協新田牧場の管理棟(下)

新田牧場の管理棟裏の流れ山断面(上・下)

新田牧場の管理棟裏の流れ山断面(上・下)

新田牧場の管理棟裏の熱雲堆積物(上)、ヒヨドリバナ(下)

ヌプカの里にたくさんいたマダラナガカメムシ(上)、ヌプカの里で記念写真。(下)

扇ガ原展望台からの眺め。扇ガ原を中心とする山麓斜面は西ヌプカウシヌプリ由来の熱雲堆積物から成っています。(上・下)

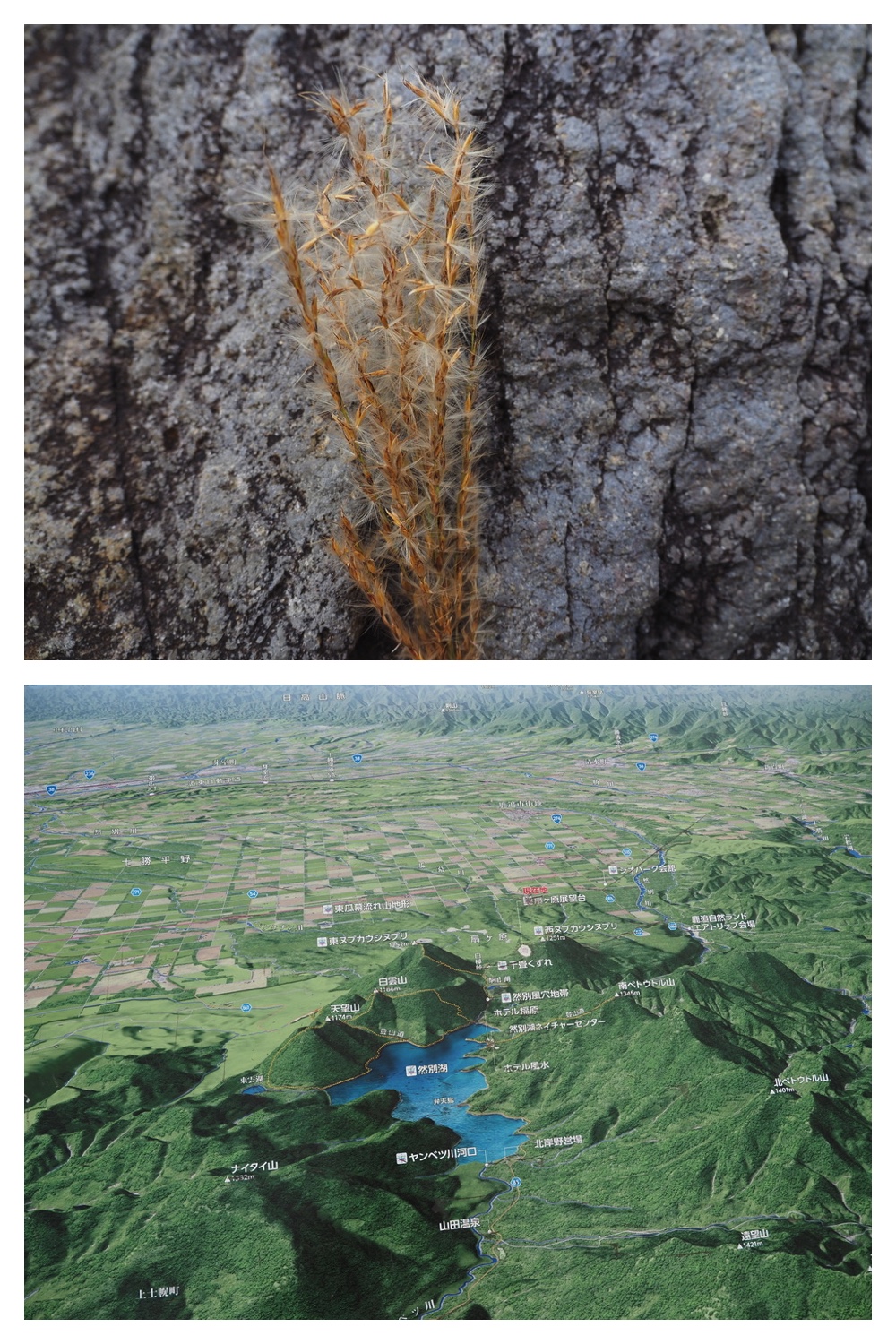

ススキの穂(上)、扇ガ原展望台の案内地形図。(下)

然別湖畔からの眺め。天望山と白雲山(上)、観光船乗り場。(下)

⑥ 扇ガ原展望台、⑦ 駒止湖北側、⑧千畳崩周辺

ゴゼンタチバナ(上)、シャクナゲの仲間(下)

ミヤマアキノキリンソウ(上)、ゴゼンタチバナ(下)

風穴(上)、?フウロ草(下)

ゴゼンタチバナ(上)、風穴(下)

千畳崩(上・下)

エゾオヤマリンドウ(上・下)

ミヤマアキノキリンソウ(上)、ススキと笹原(下)

ダケカンバ林と笹原(上)、東ヌプカウシヌプリ中腹の岩屑地帯(下)

東ヌプカウシヌプリ山麓のダケカンバ林(上・下)

西ヌプカウシヌプリ山麓のススキ・笹原とダケカンバ林(上・下)

見学地点一覧:① 新開熱雲堆積物の流れ山、② 栄進の流れ山、③ パラメム展望台、④ ヌプカの里、

バスの中で説明して頂いtパンケチン熱雲堆積物の位置: 中央よりやや西側の標高423.7mの小山。

バスの中で説明して頂いtパンケチン熱雲堆積物の位置: 中央よりやや西側の標高423.7mの小山。上の地形図と対比してください。

"To Page Top"

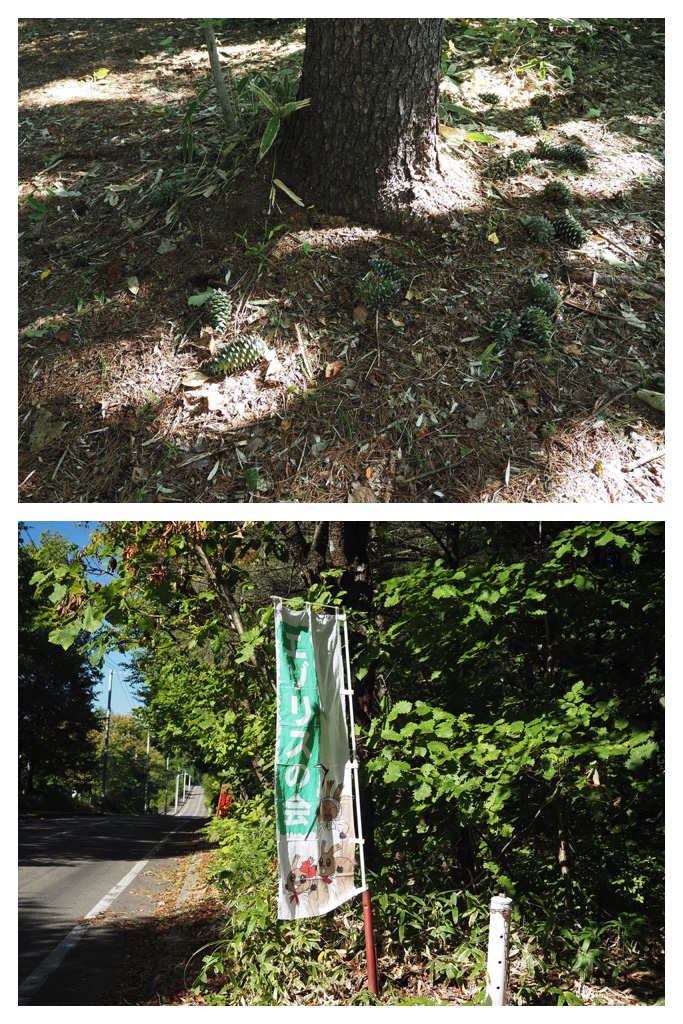

エゾリスの会によるチョウの調査。 Butterfly survey by Ezorisu-no-kai. September 7, 2025

9月7日は午前中雨だったため、エゾリスの会のチョウの調査は午後から行われました。午前中ならもっとたくさんのメンバーが来られる予定だったとのことですが、私も含めて4名でのスタートになりました。草木の葉が濡れていたため、前半は主にクロヒカゲやスジグロシロチョウ、オオヒカゲが出てきただけでした。森を抜けて日差しが強くなるに伴い、ミドリヒョウモンをはじめとするヒョウモンチョウ類、モンシロチョウ、モンキチョウなどがたくさん飛び始めました。

12時37分、21.1℃(上)、調査小屋までの道(下)

エゾヤマハギ(上)、エゾリス(下)

野外テーブルに生えたキノコ(上)、丸太に生えたキノコ(下)

オオウバユリの実(上)、エゾリスの会の旗(下)

林床に生えたキノコ(上)、キンミズヒキ(下)

カシワのどんぐり(上)、シラカバの種子(下)

チョウセンゴヨウの毬果。エゾリスが食べたもの。(上)、調査小屋の前で。(下)

調査小屋の外壁で交尾する蛾。(上)、スジグロシロチョウ。(下)

ケヤマウコギの実(上)、キツリフネ(下)

チョウセンゴミシの実(上)、キツリフネ(下)

オオヒカゲ(上・下)

オオヒカゲ(上)、エゾヤマハギ(下)

ヨウシュヤマゴボウの実(上・下)

チョウセンゴミシの実(上)、エゾノコンギク(下)

ヒメジョオン(上)、もりの山の麓の草原(下)

モンキチョウ(上)、ヤブマメの花(下)

もりの山の麓の草原でチョウを追うK さん。(上)、I さんと N さん(下)

アラゲハンゴンソウ(上)、ナガボノシロワレモコウ(下)

ヒヨドリバナ(上)、赤い花のゲンノショウコ(下)

赤い花のゲンノショウコ(上)、ミゾソバ(下)

アキノウナギツカミ(上)、シラカバの幹に生えたツリガネタケ(下)

クサレダマの実(上)、名称不明のセリ科(下)

オミナエシ植栽地(上)、調査終了時のメンバー(下)

"To Page Top"

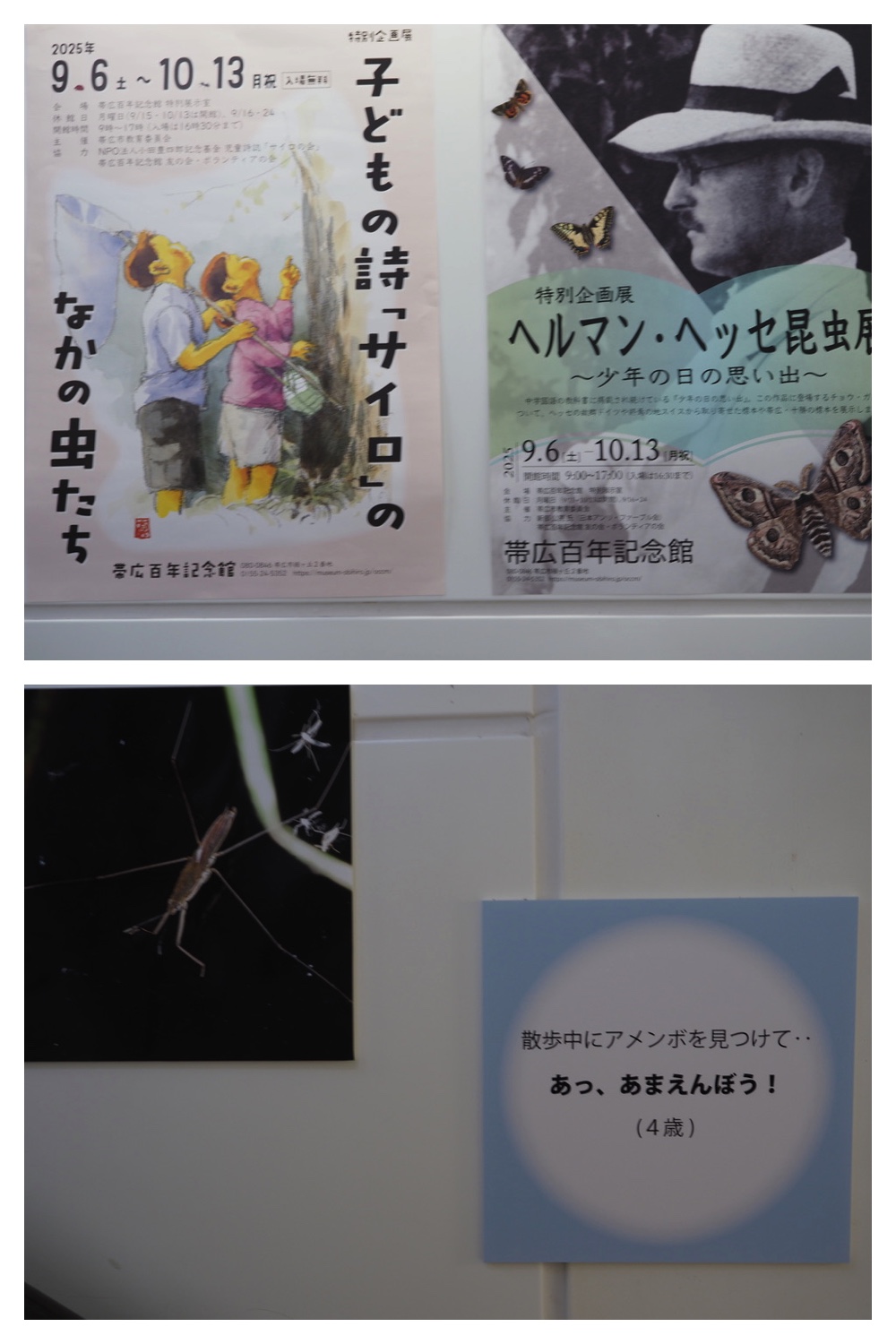

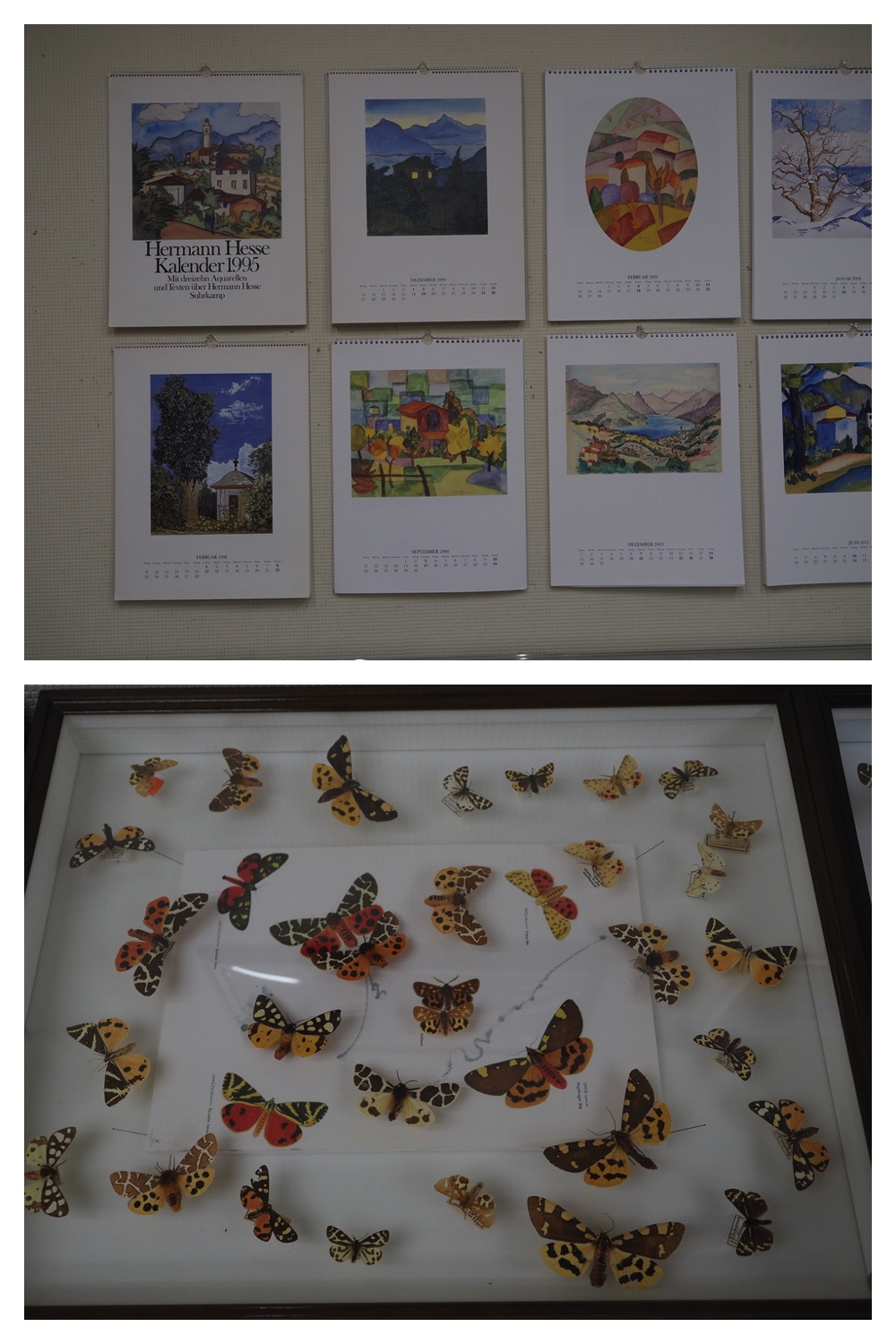

ヘルマン・ヘッセ、チョウ、子どもに関連した百年記念館の特別企画展。 Special exhibitions at the Centennial Museum of Obihiro related to Hermann Hesse, butterflies and children. September 10, 2025

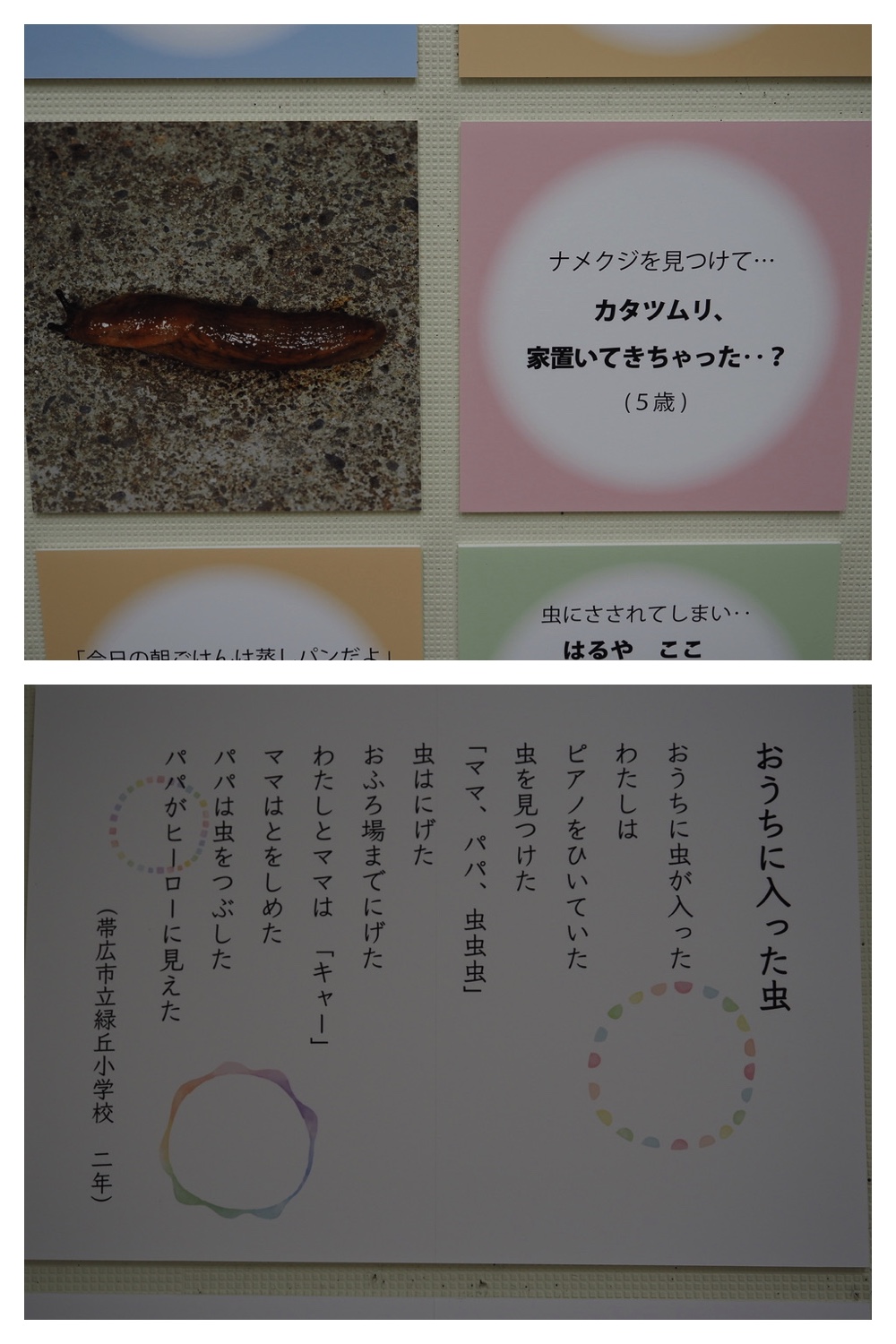

9月9日は百年記念館の特別企画展「ヘルマン・ヘッセ昆虫展」と「子どもの詩「サイロ」のなかの虫たち」を見に行きました。ヘルマン・ヘッセの小説は高校生から大学生はじめの頃までに数冊読んだ覚えがありますが、今では題名くらいしか思い出せません。しかしヘッセがチョウや花を愛し、絵も描いていたことは知りませんでした

涼しく成って再び咲き始めたバラ、ノックアウト。(上)、チョウセンヨメナ(下)

キュウリの花(上)、マルバアサガオ(下)

シロイヌナズナ(上)、花壇の外の場所で生育し花を咲かせたグラジオラス(下)

花壇内で花を咲かせたグラジオラス(上)、アルプス乙女(下)

ゲンノショウコ(上・下)

ゲンノショウコ(上・下)

ミヤマアキノキリンソウ(コガネギク)(上・下)

ミヤマアキノキリンソウ(コガネギク)(上・下)

トリカブト(上)、農業高校の牧草地と牧草収穫機(下)

キノコ(上・下)

キノコ(上)、エゾゴマナ(下)

牧草収穫機(上)、ホソバウンラン(下)

機関庫の川の流れとバイカモ(上)、まなびの公園のエゾリス(下)

まなびの公園のエゾリス(上)、遊歩道上に散らばっていたシラカバの種(下)

オニグルミの実(上)、オオアワダチソウの花にとまっていたスコットカメムシ(下)

"To Page Top"

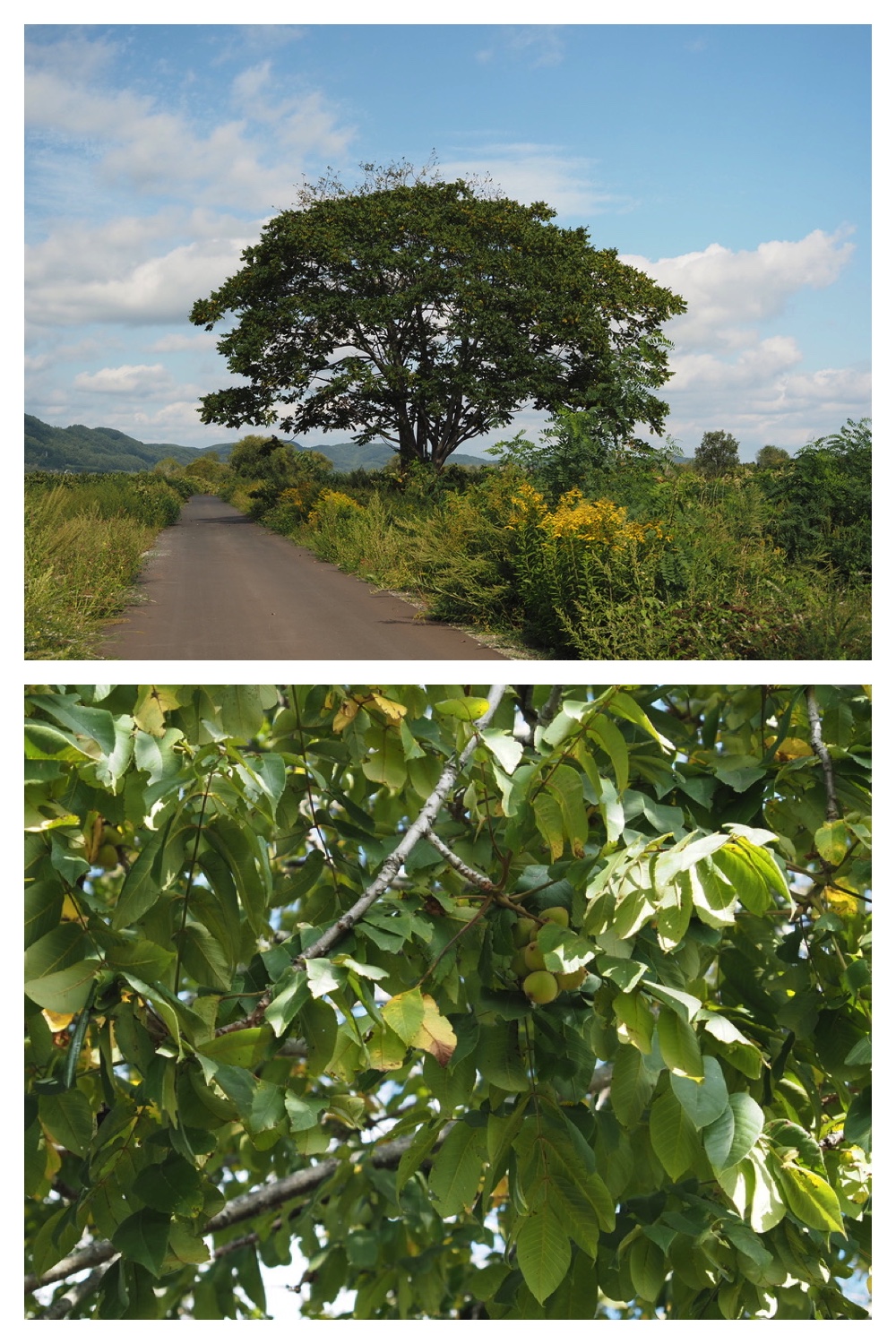

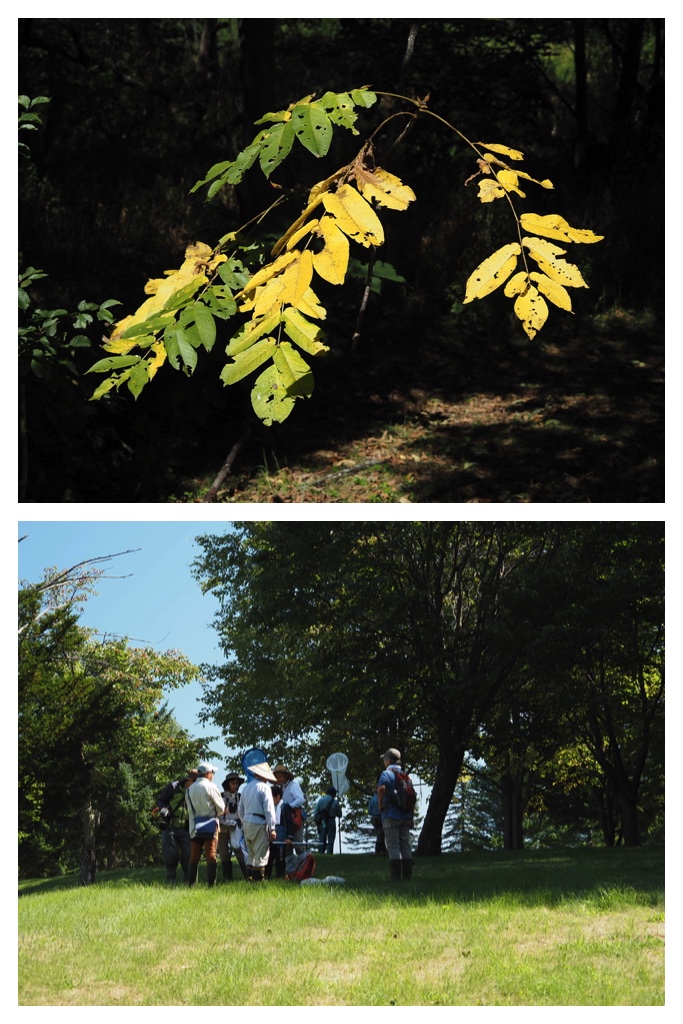

新田牧場の森でカシワの巨木群を見学。 Watching giant oak trees in the forest of Nitta farm. September 12, 2025

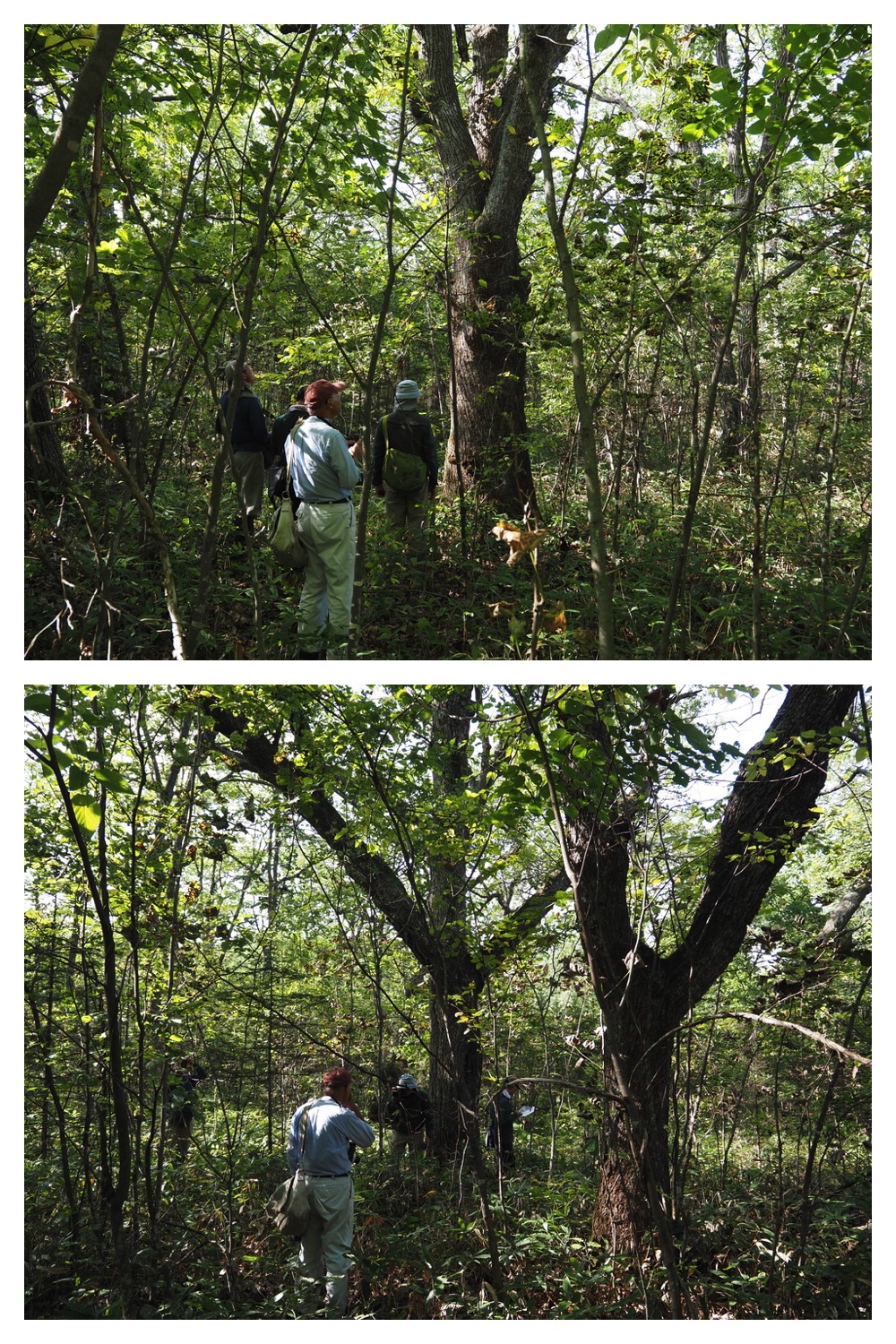

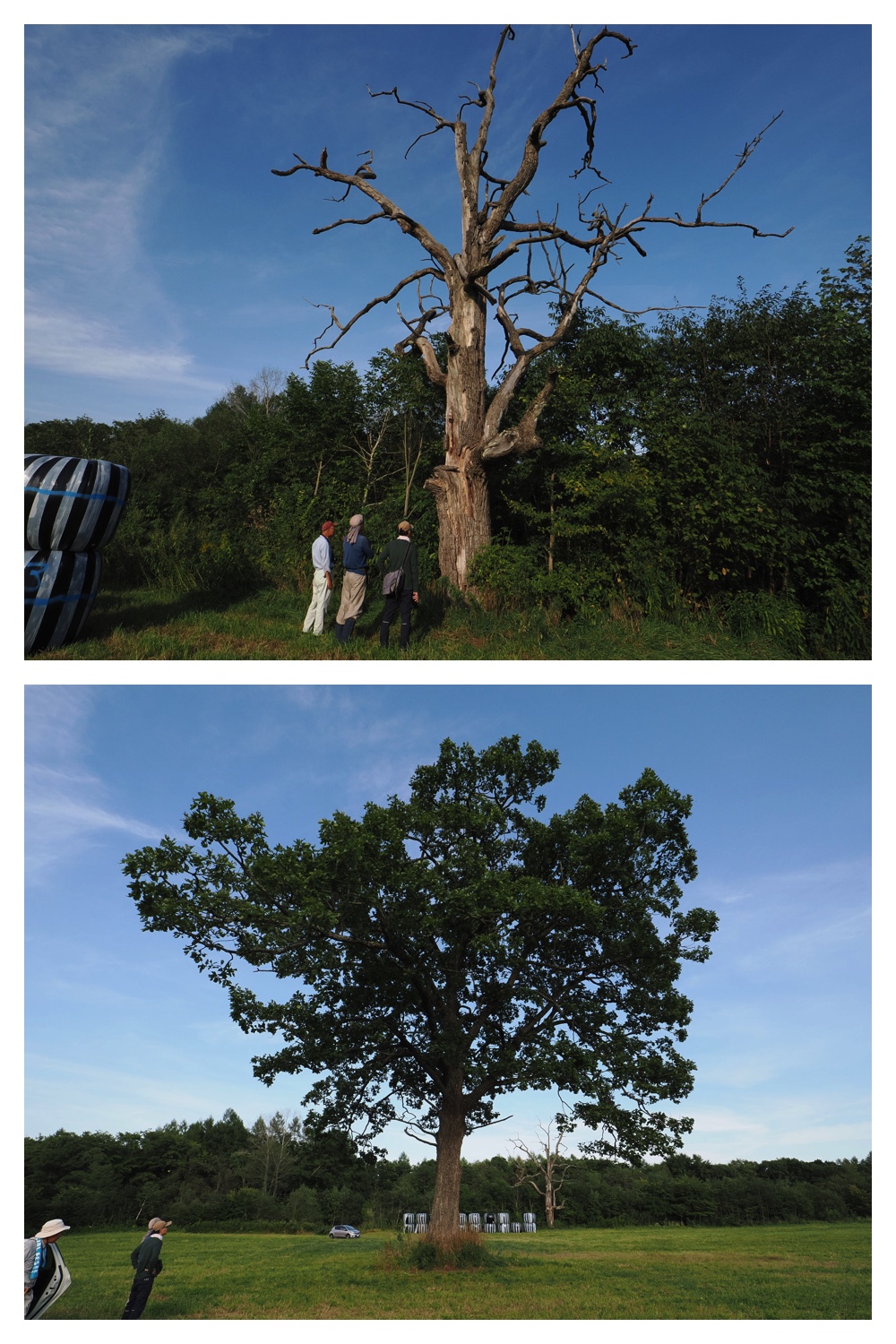

9月12日は幕別町の新田牧場にカシワの巨木を見に行ってきました。100年以上の歴史ある牧場で、牧場の周りの森の中や牧場内にカシワの巨木が多数保存されています。北海道ニッタの職員さんが案内してくださったので、普通には見られないところまで見せて頂きました。

新田牧場が経営するチーズ工房「NEEDS」の店舗。見学終了後に立ち寄ってお土産のチーズを買いました。(上)、この牧場では1947年に封切された映画「愛よ星とともに」のロケが行われました。主演は高峰秀子、池辺良でした。(下)

チーズ工房「NEEDS」前に立つカシワの巨木。(上)、その隣のカシワの木。(下)

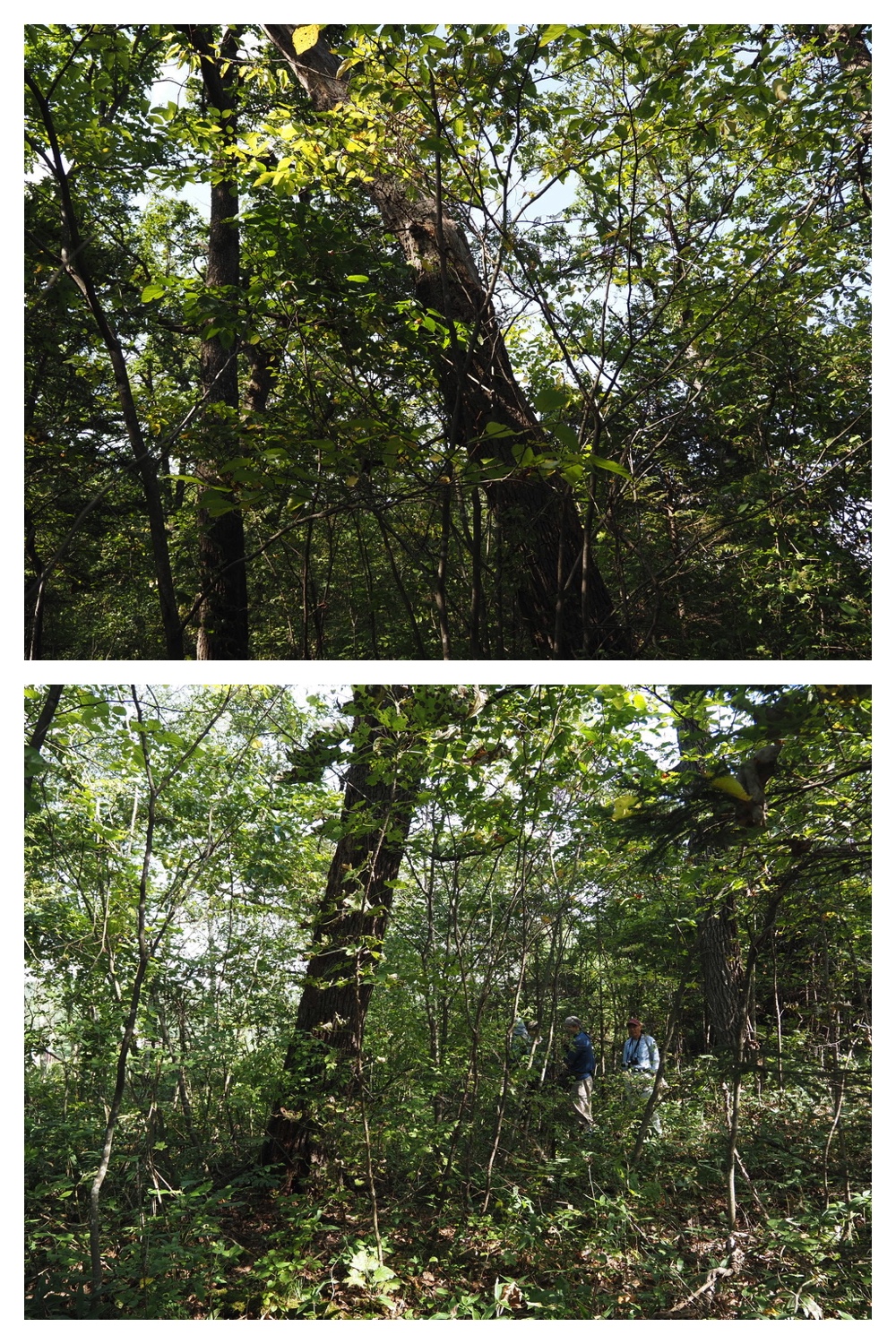

隣接する森の中のカシワの巨木を探索。(上・下)

老朽化して倒れかけたカシワ。(上・下)

カシワの倒木に生えたコケ。(上)、同じく枯れたカシワの根部を観察。(下)

別の地点のカシワ林を観察。(上)、少し若いカシワが多かったです。(下)

チョウセンゴミシの実。(上)、検土杖による表層土壌の検査。15cmほどの深さに火山灰(Ta-a またはTa-b)を観察。(下)

薄い火山灰層。左から1cm付近。(上)、森の中のあちこちに大きな穴があったので、どうしてできたのかを議論中。(下)

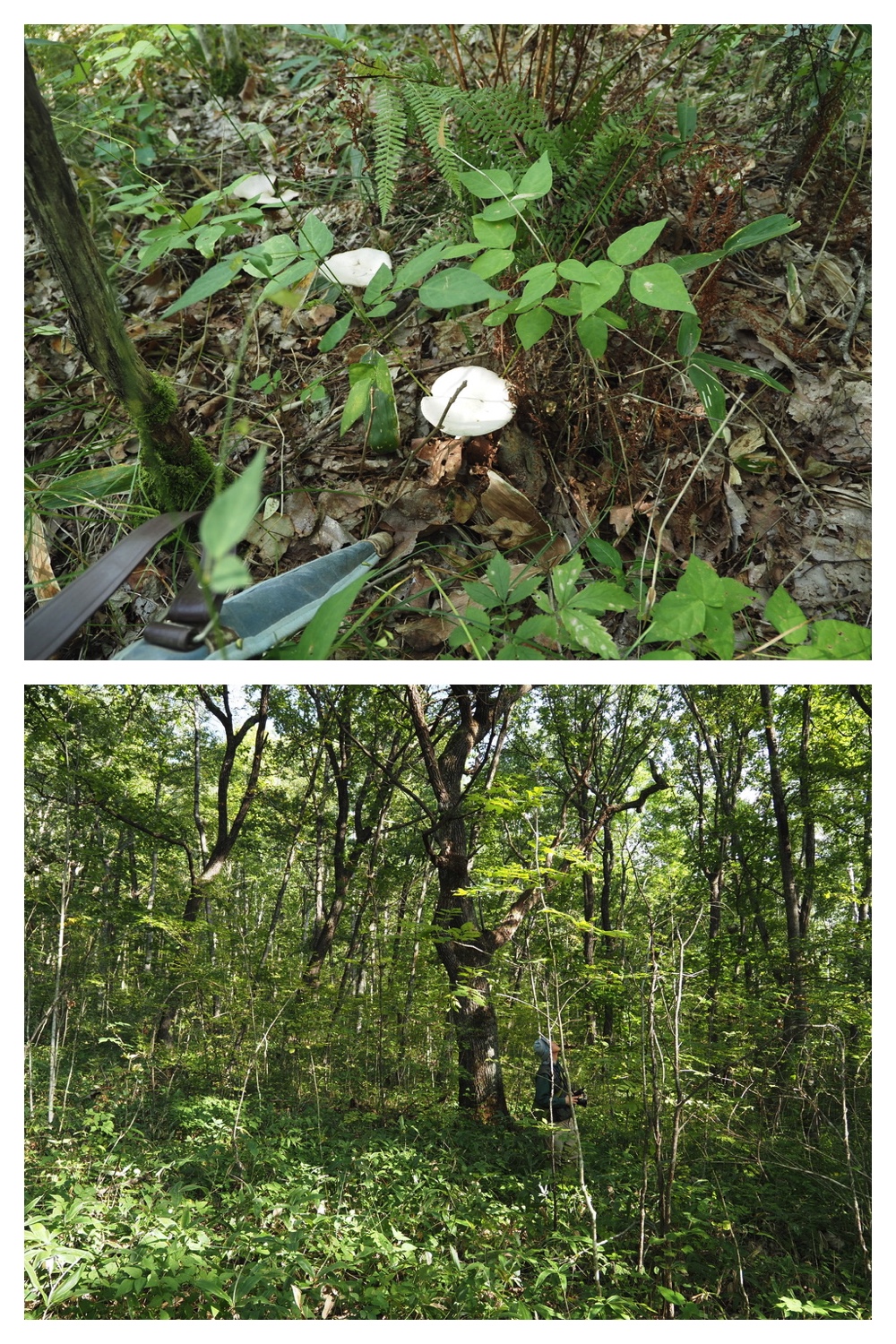

キノコ。(上)、道端のサラシナショウマ。(下)

道沿いのカシワの巨木。(上)、新田牧場中央管理棟、NEEDS付近。(下)

ヤマグワの葉を食べた蛾の巣。(上)、3番目に見た森の中のカシワの巨木。(下)

かなり前に伐採されたカシワの切株。(上・下)

切株に生えたキノコ。(上)、切株に生えたコケと樹木の実生。(下)

林床のキノコ。(上)、カシワの木。(下)

カシワの木の間に生えたヤマナラシ。(上)、ここでも火山灰が観察されました。(下)

以下の写真は同行した帯広畜産大学の佐藤雅俊先生が撮られたものです。

最初の検土杖調査地点で採取した土をポリ袋に移しています。(上)、私は検土杖を片付けています。(下)

2回目の検土杖調査地点で採取した土層を観察しています。(上)、火山灰層が2つのA層(腐植層)に挟まれています。下層(

左側のA層はTo-c火山灰由来、中間の火山灰はTa-b(AD1667年)、そのわずか上にある薄い火山灰はTa-a(AD1739年)、一番上(右側)のA層は最近約300年の間に形成されたものでしょう。(下)

中央より下層(左側、20cm以深)はTa-c(2500-3000年前)由来のA層、続いて厚さ3cmほどのTa-b火山灰(AD1667年)。(上)、中央よりやや左のTa-b火山灰(AD1667年)に続いて薄く1cm以下の腐植層があり、その上(右側)に薄いTa-a火山灰(AD1739年)が認められました。上層(10cm以浅)のA層は左端のTa-c(2500-3000年前)由来のA層と比べて褐色味が強く、腐植化があまり進行していないことを示しています。

牧場内の枯れたカシワの木。(上)、牧場内のカシワの巨木。(下)

牧場脇のカシワ林を調査。太いカシワの木もありますが、それより若いカシワやカシワ以外の若い木も混じっていました。(上・下)

"To Page Top"

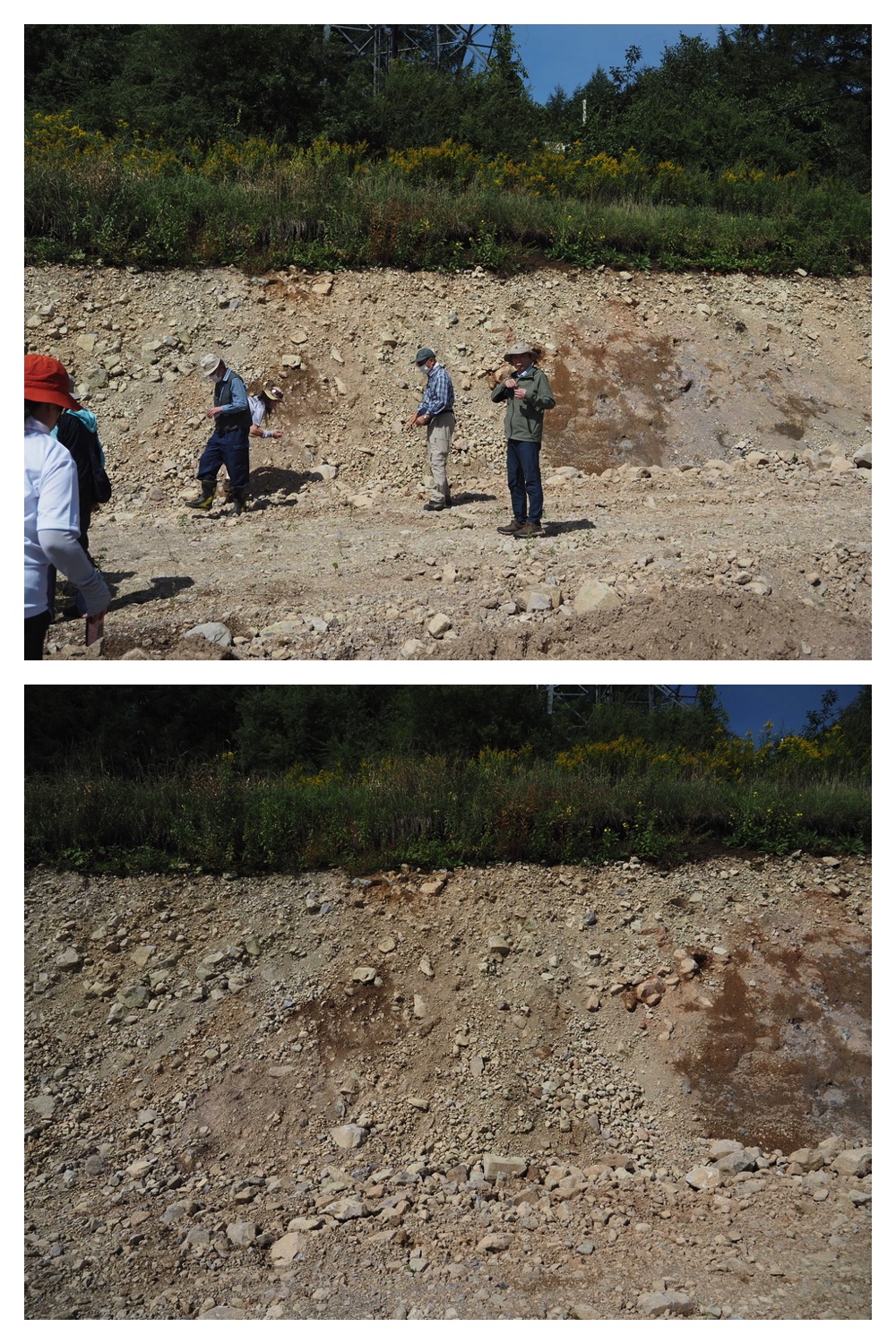

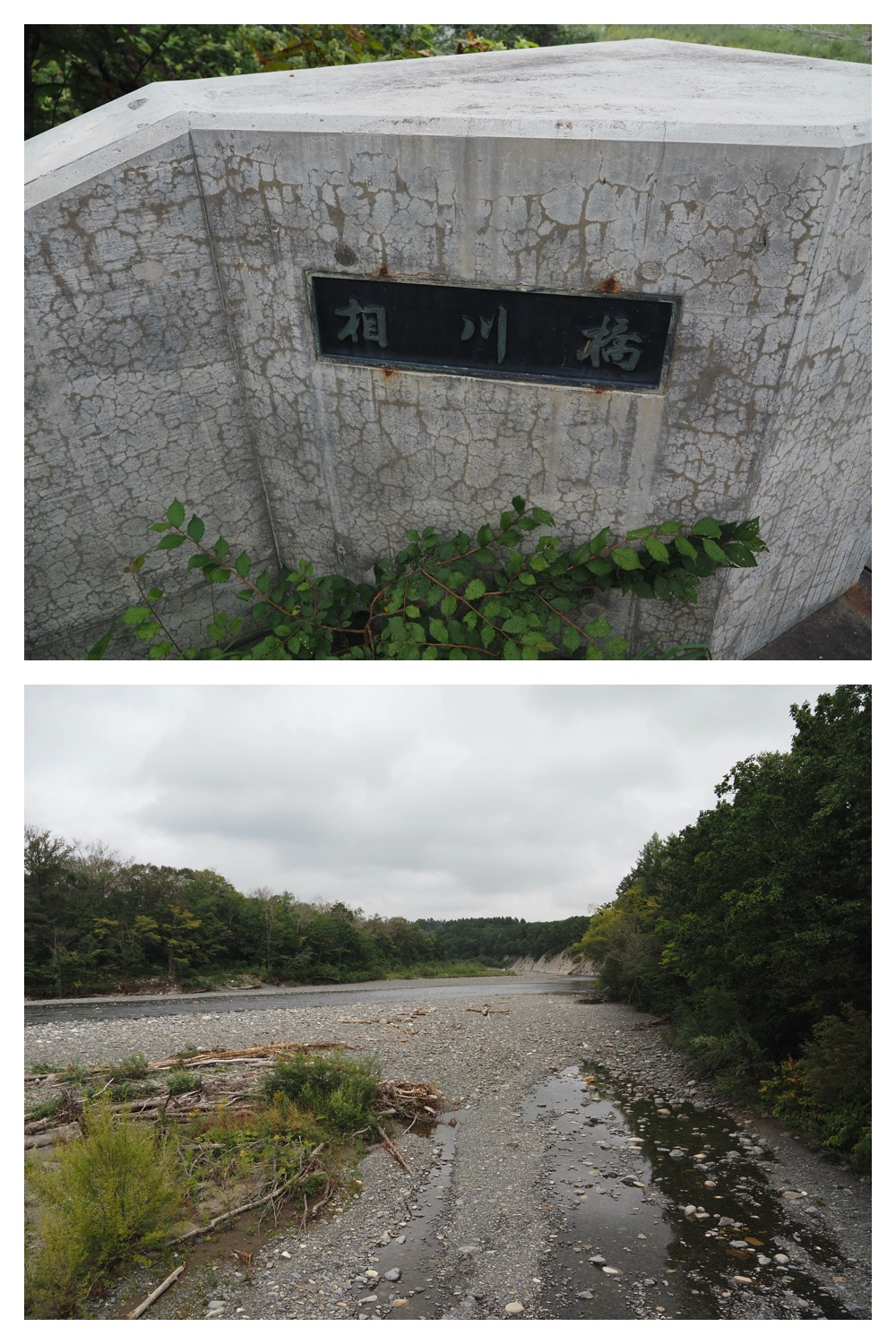

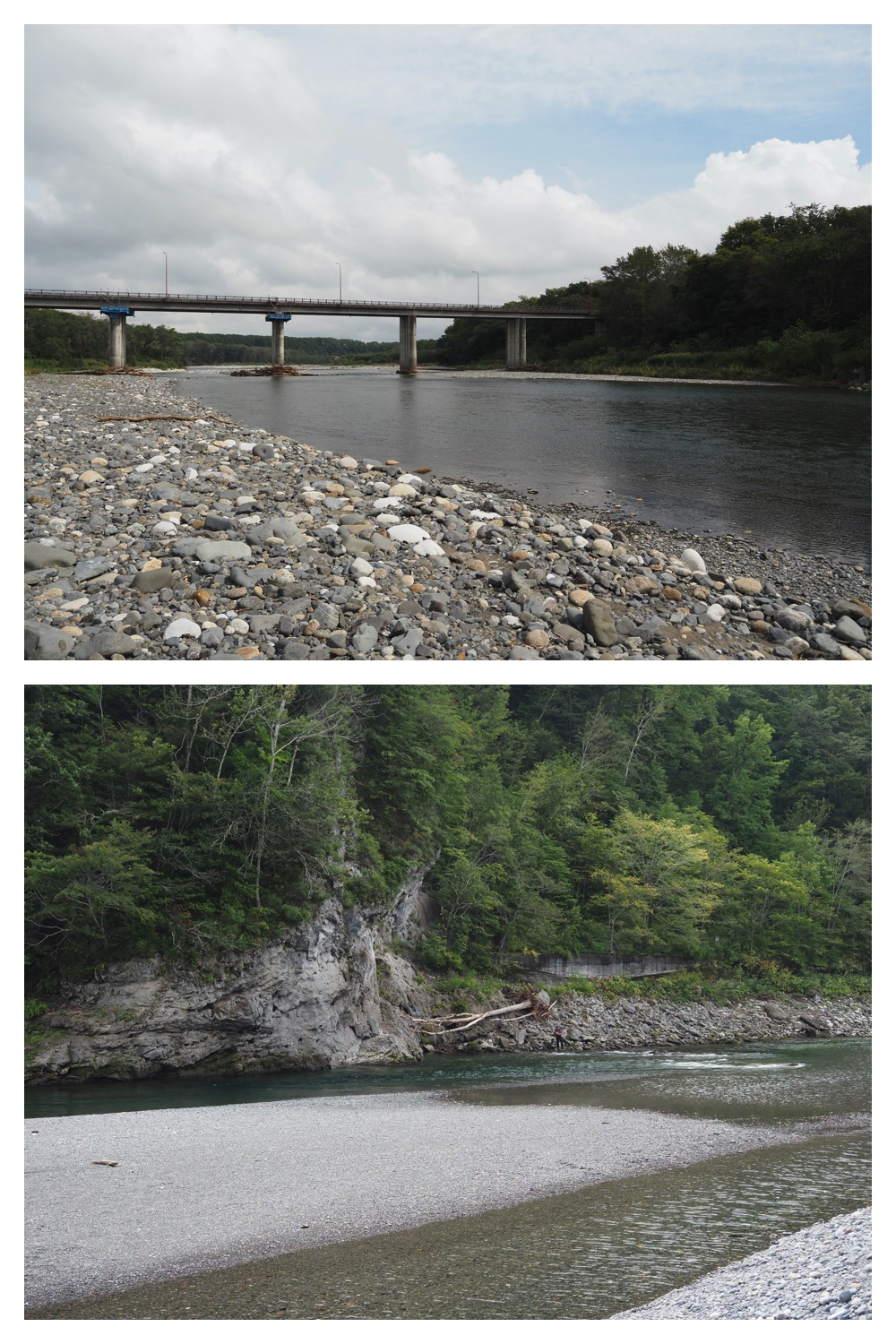

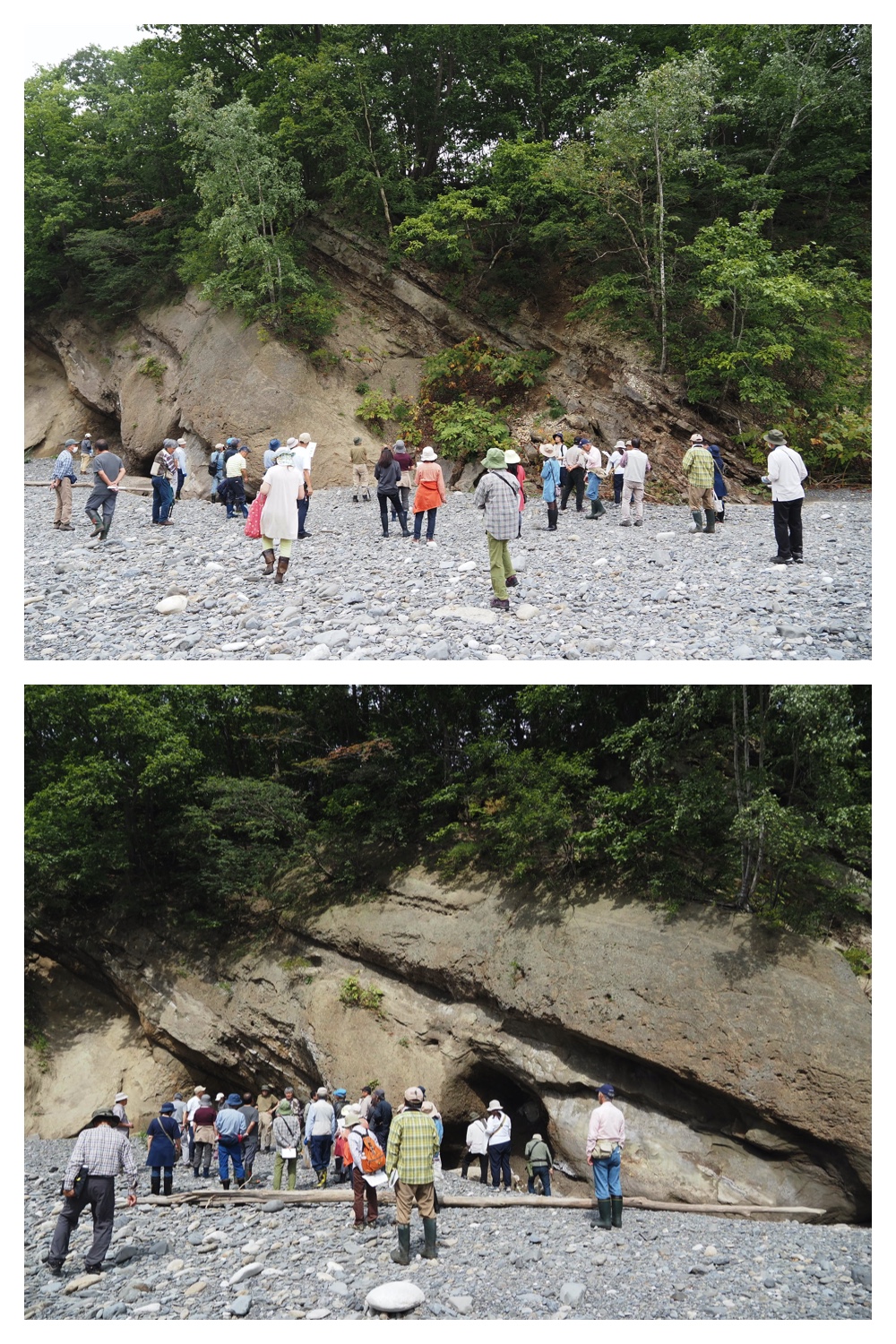

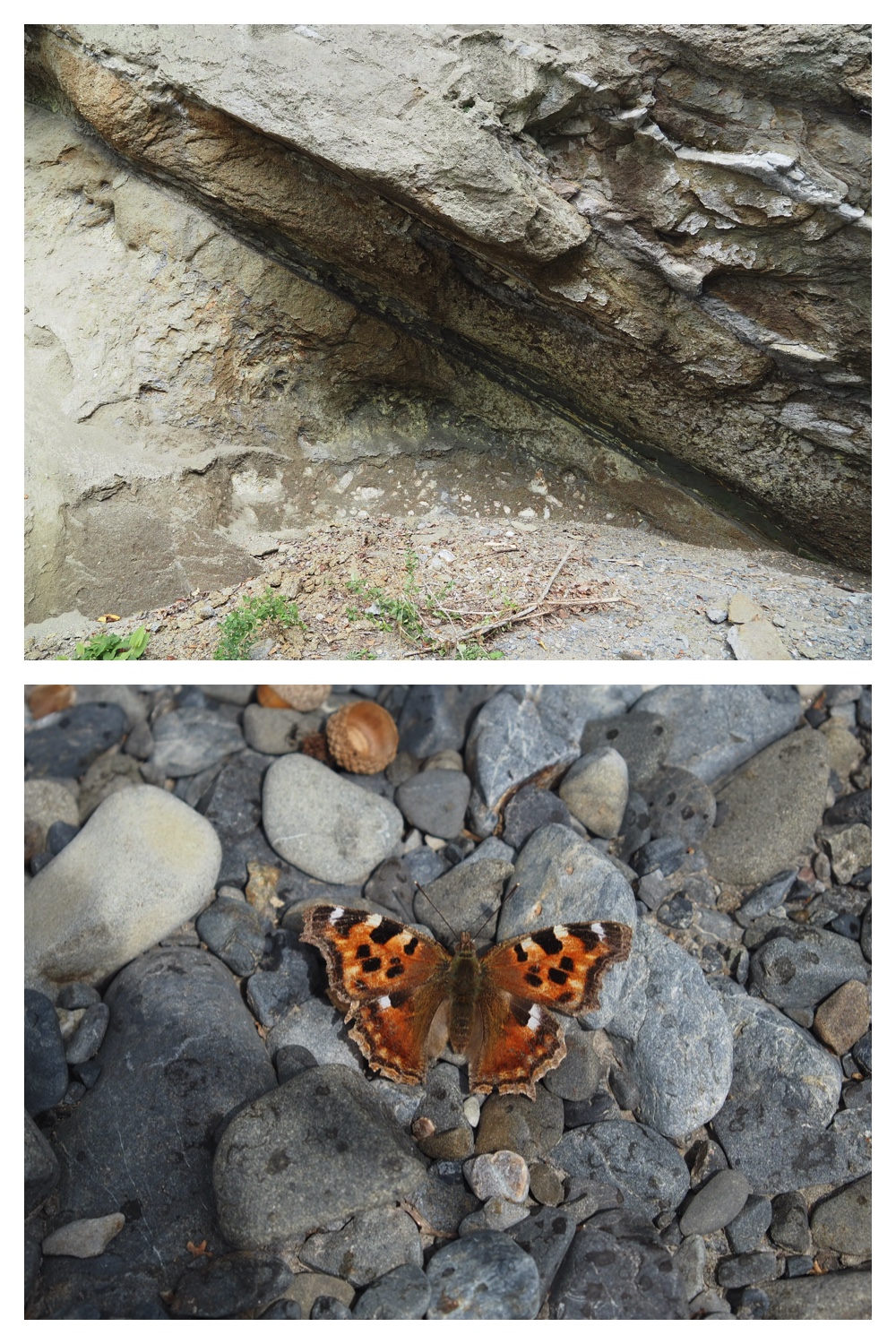

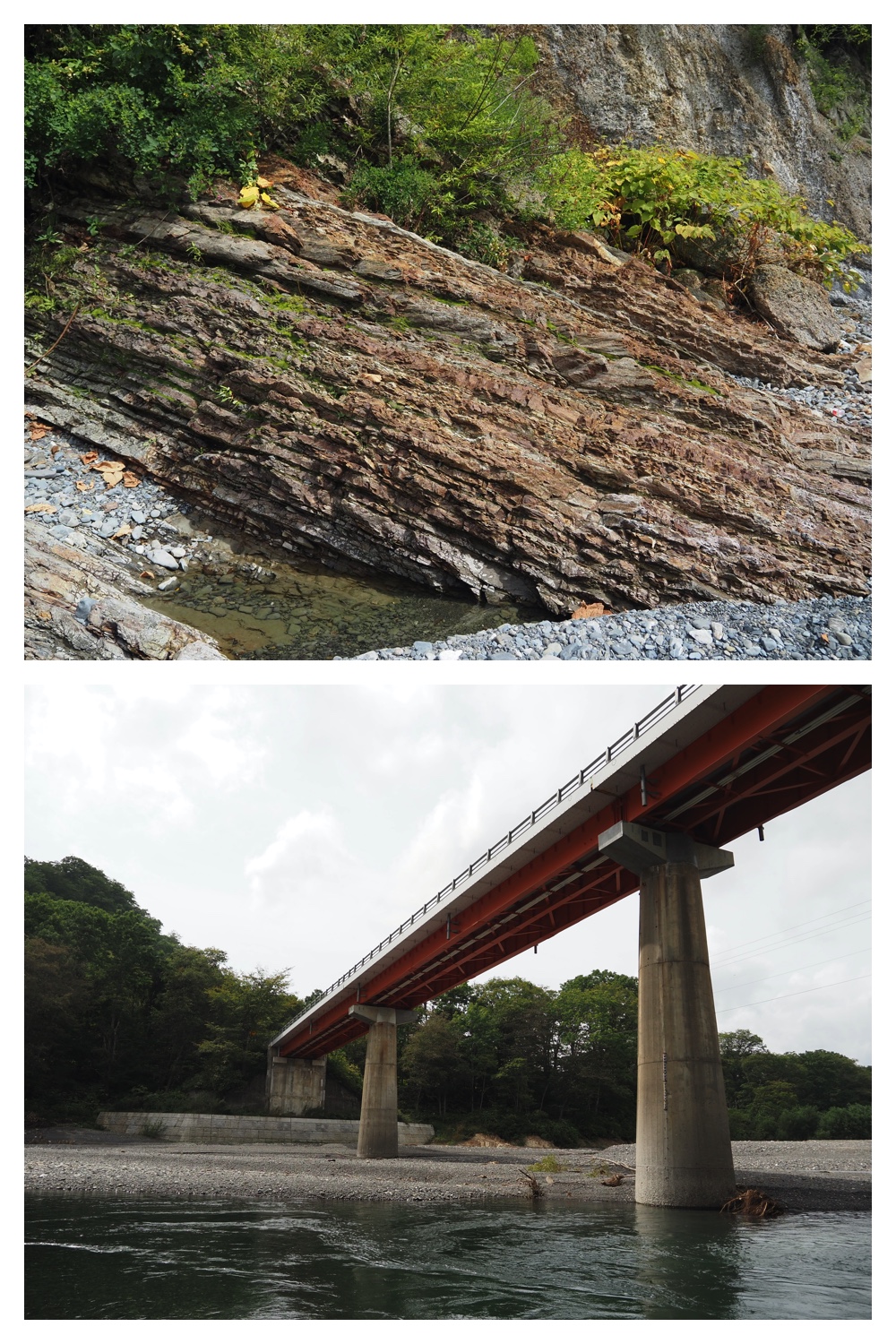

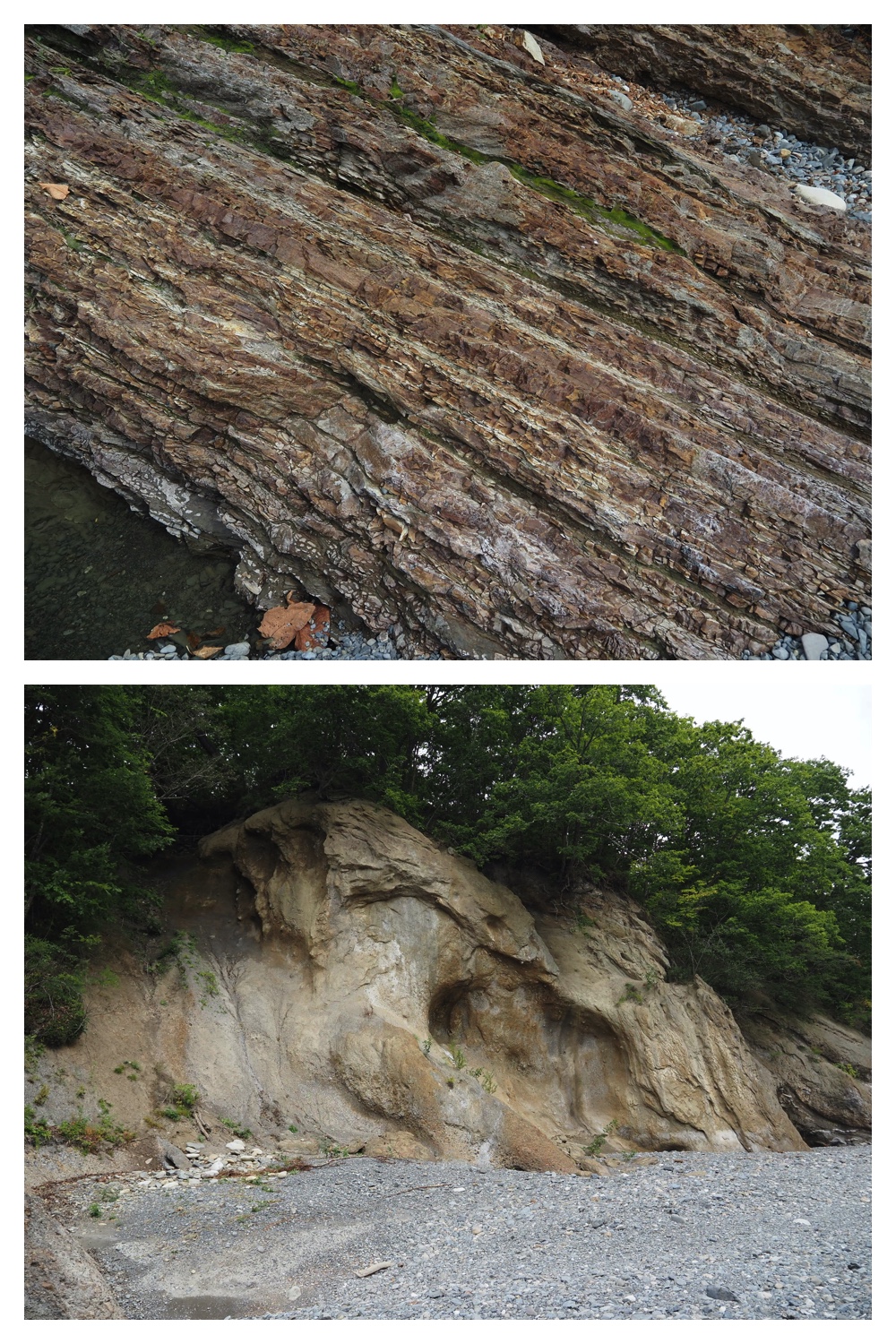

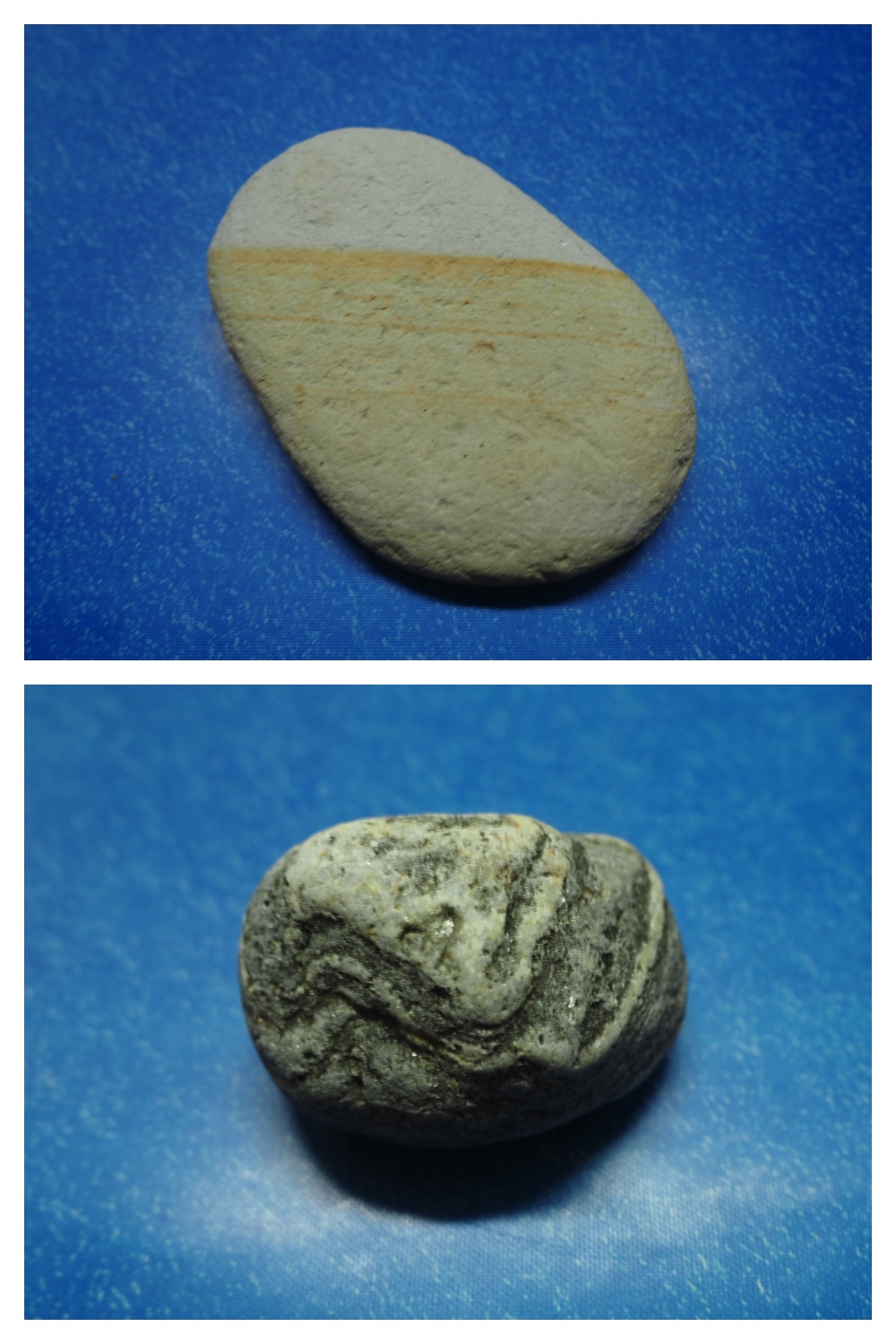

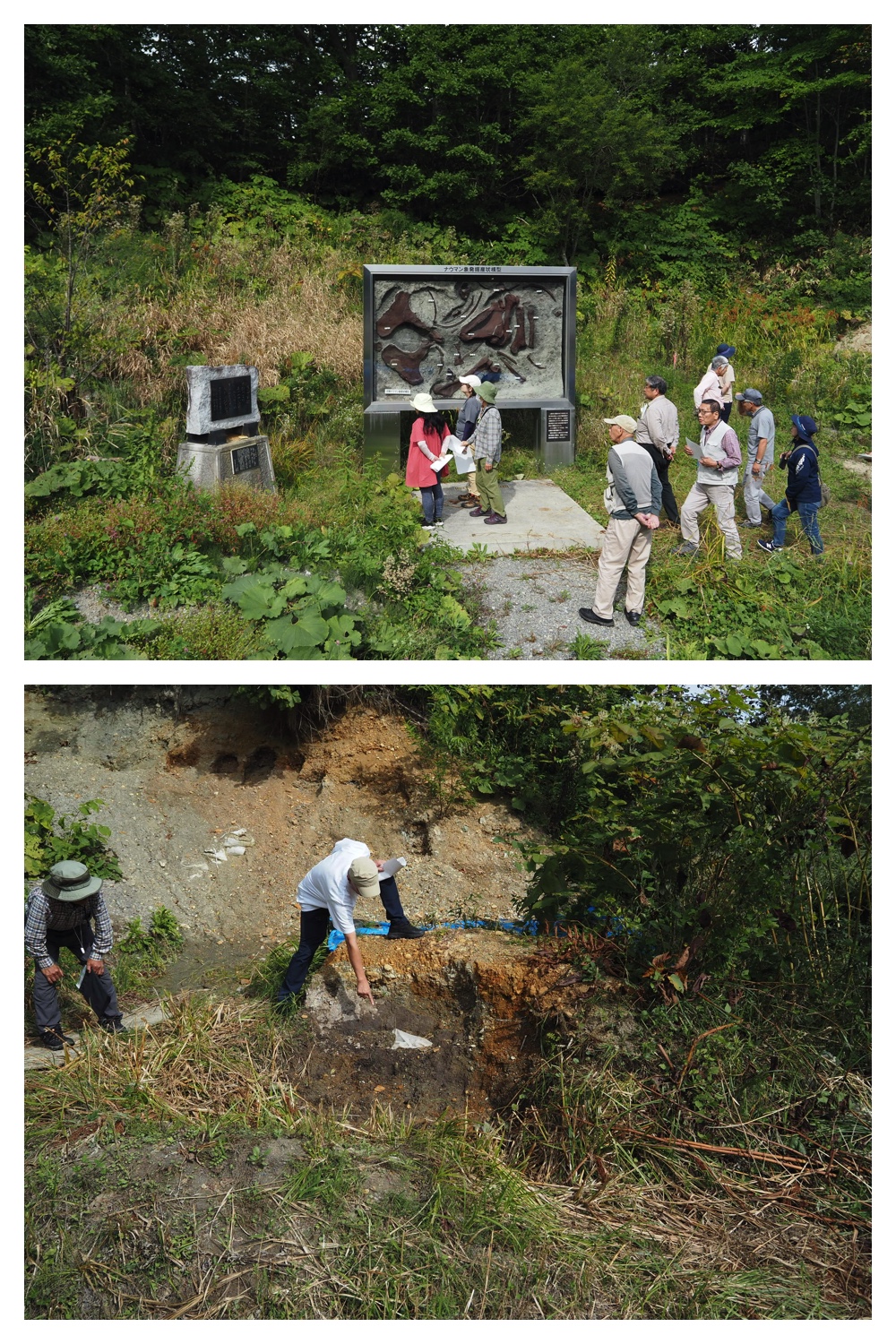

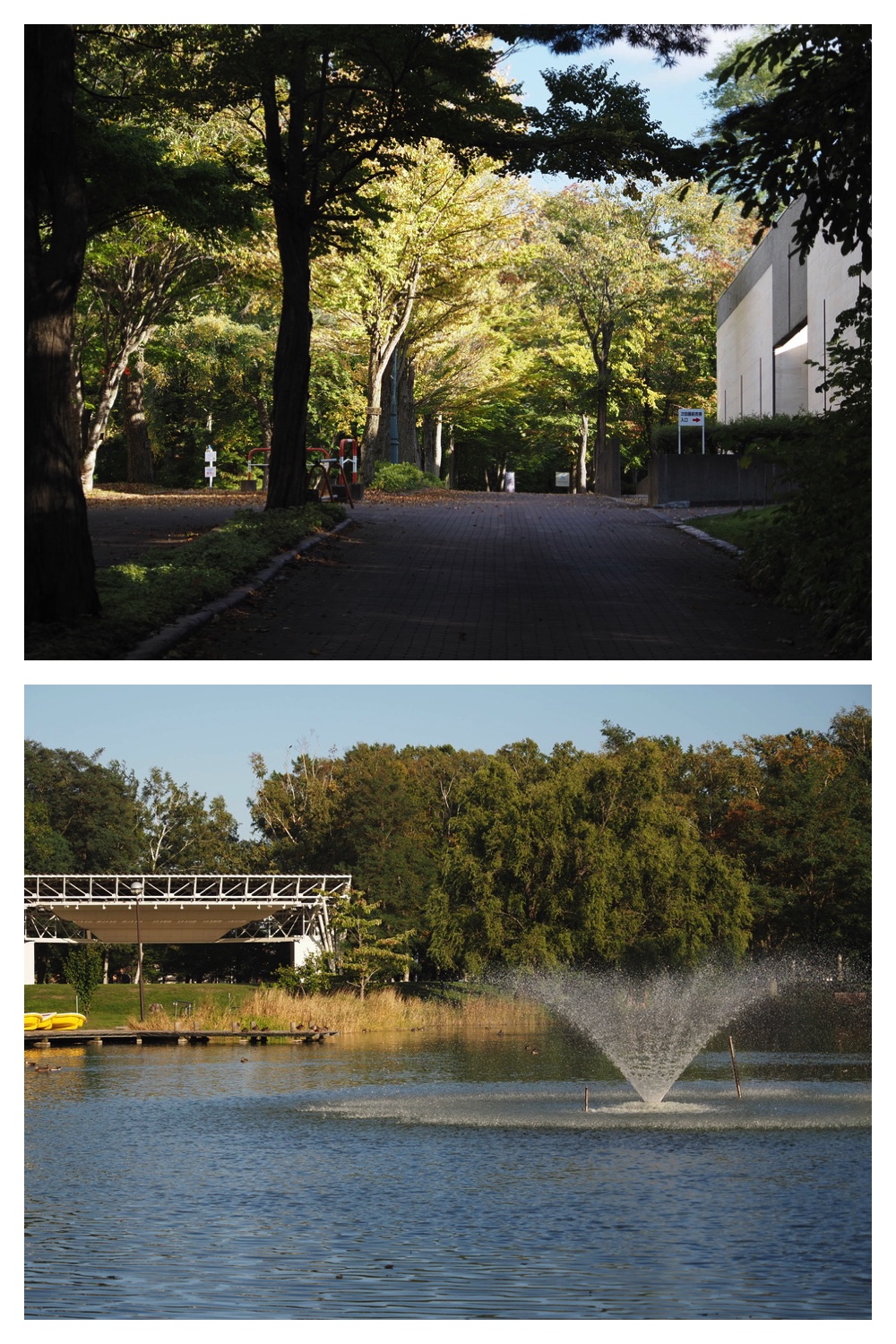

百年記念館主催の南十勝のジオツアーに参加。 Joining the geo-tour in the southern Tokachi area sponsored by the Centennial Museum of Obihiro. September 13, 2025

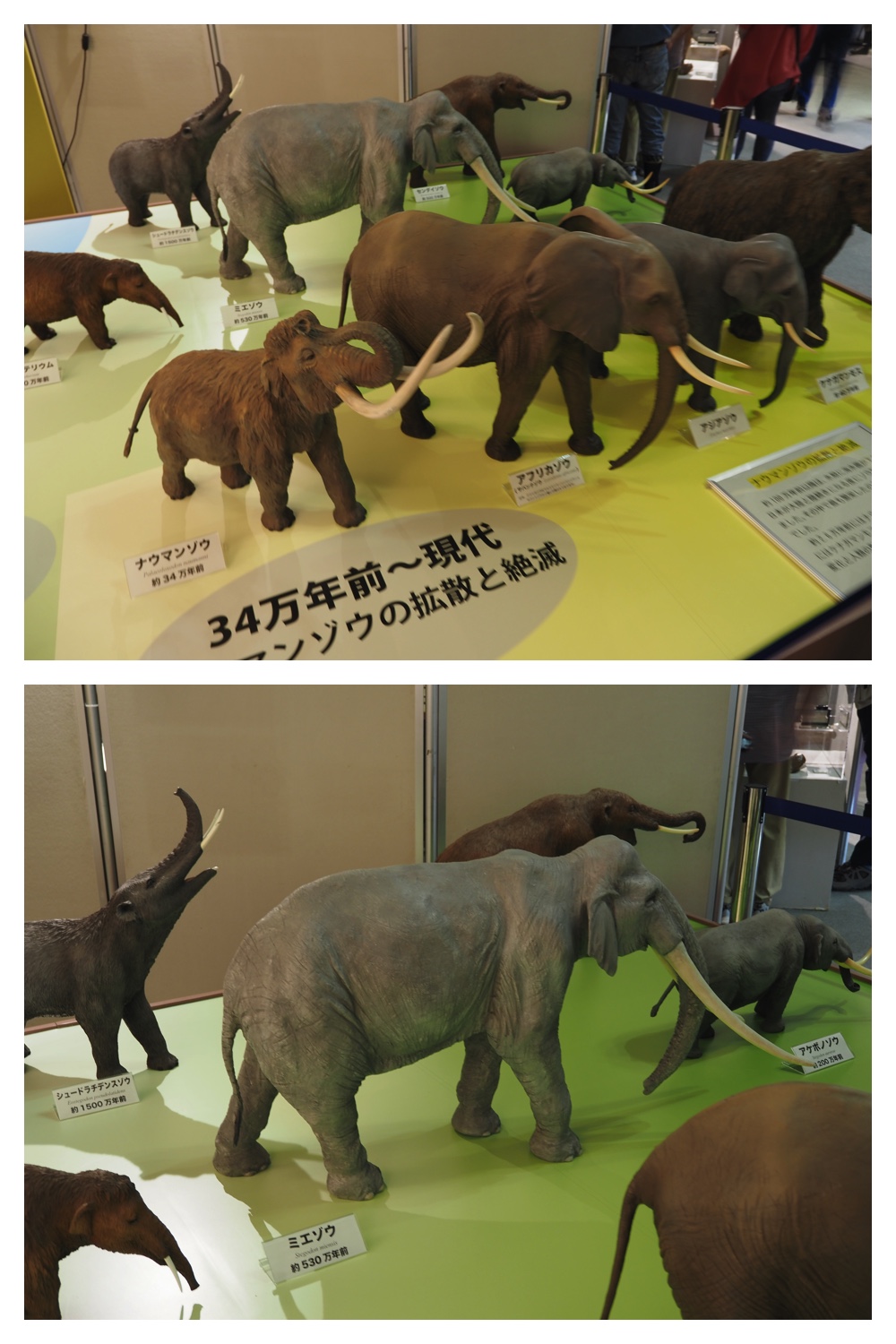

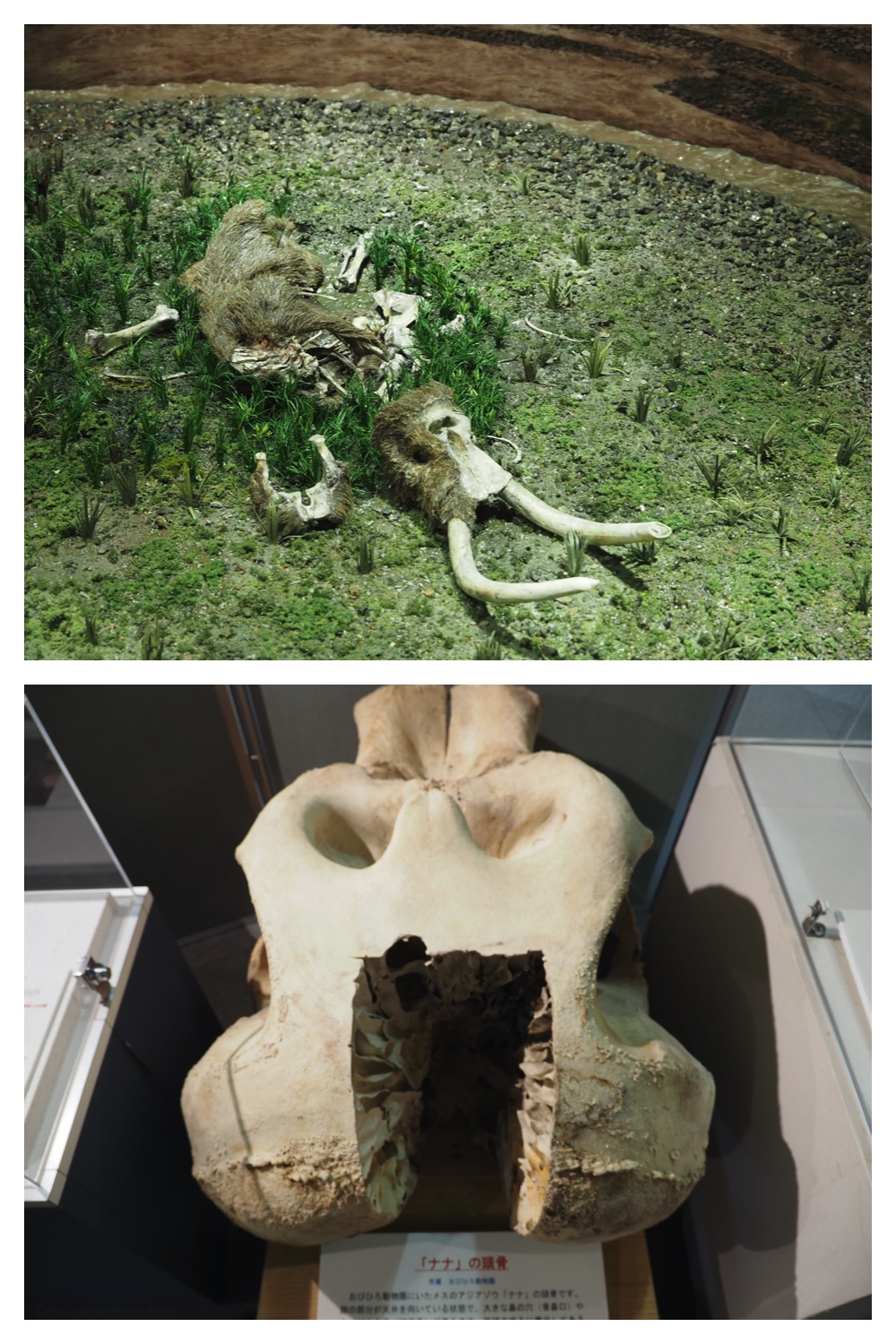

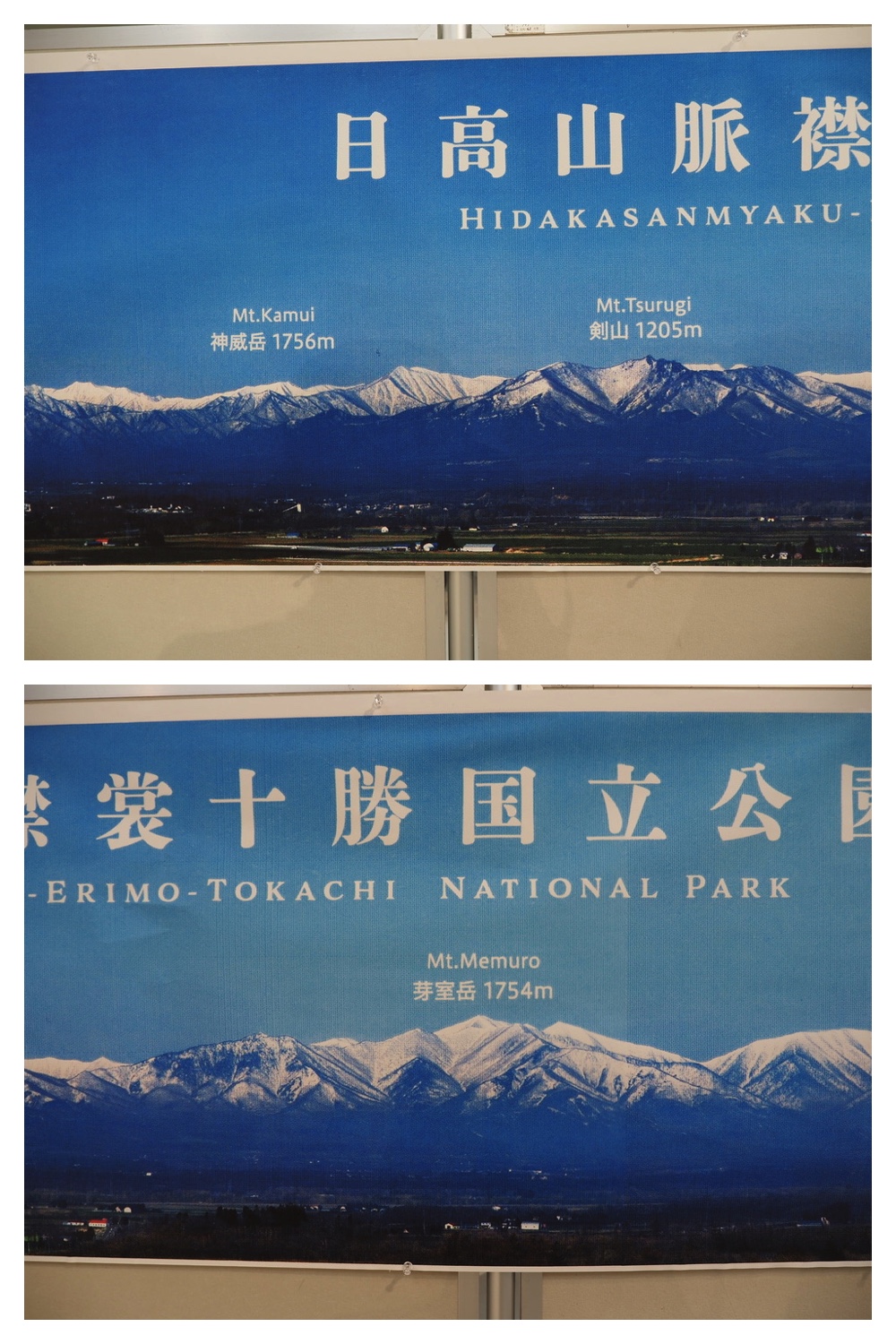

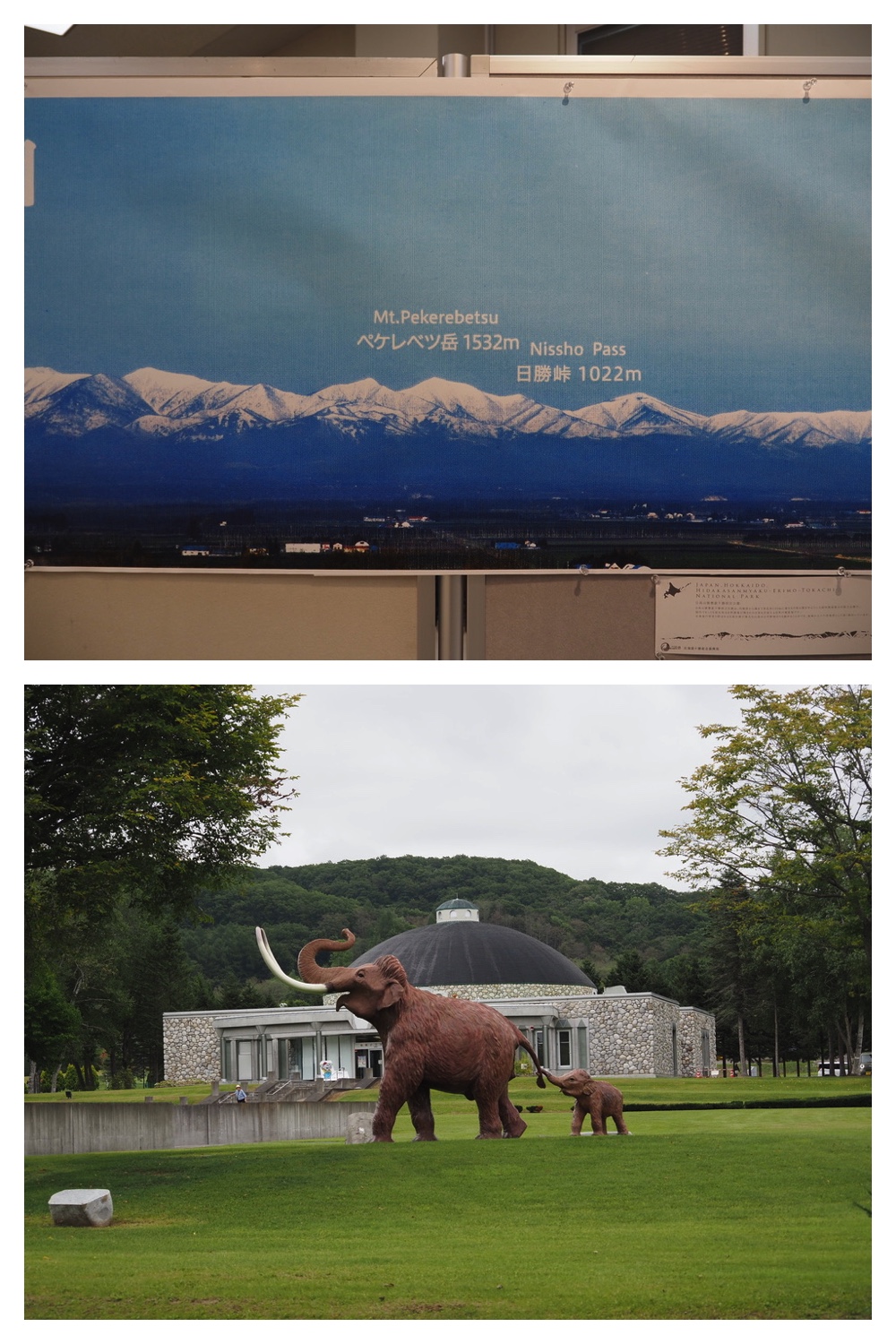

9月13日は帯広百年記念館主催(十勝の自然史研究会共催)の「南十勝のジオツアー」に参加しました。歴舟川沿いの3箇所で、1000万年から500万年前に形成された海成層の堆積物を観察しました。この時代は太平洋プレートとユーラシアプレートが衝突し日高山脈が隆起し始めた時代です。ヒゲクジラの化石や貝類の化石も見つかっています。その後、晩成海岸付近のナウマン象発掘地点を観察し、忠類のナウマン象記念館を見学しました。ここではナウマン象もケナガマンモスも発見され、数次にわたる発掘が現在も続けられており、新たな知見が得られているそうです。

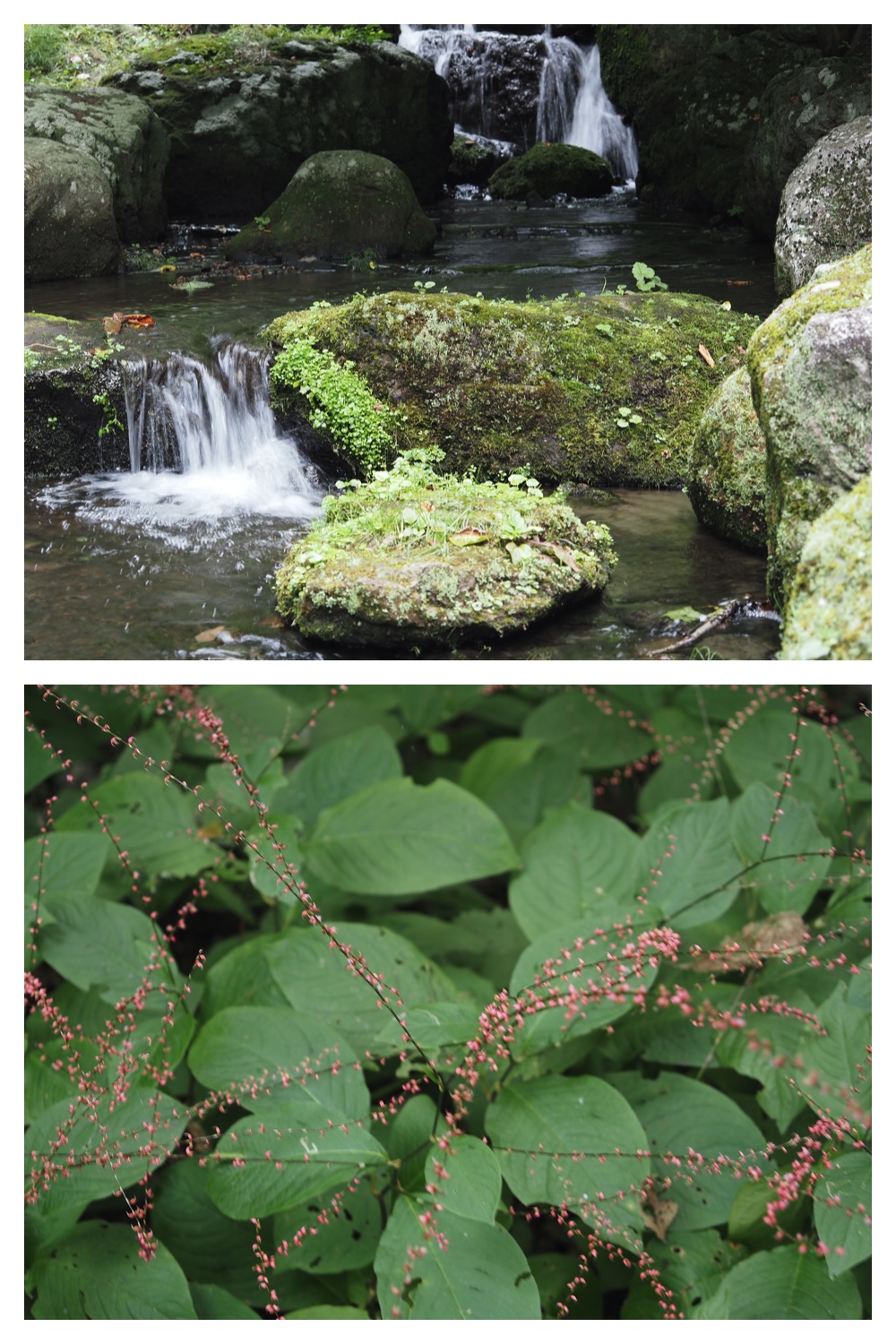

集合時間前に緑ヶ丘公園内を散歩しました。十勝池。(上)、十勝池の南の人工水路と滝。(下)

十勝池の南の人工水路と滝。(上)、ミズヒキ。(下)

野草園。(上)、シラヤマギク。(下)

野草園入口付近に生えていたキノコ。(上)、彫刻の径で見たエゾリス。(下)

彫刻の径。(上)、児童館前のカツラ。(下)

歴舟川中流の相川橋。(上)、相川橋の北側。(下)

相川橋の北側の河原。ヒゲクジラの化石が発見された場所。(上)、川の左岸(右側)の崖でヌピナイ層(約1300万年前)が見られますがここでは河原に降りませんでした。(下)

相川橋の向こう側で乗客を待つバス。(上)、相川橋の下流側。(下)

カムイコタン公園の駐車場。(上)、カムイコタン公園キャンプ場の向こう側を歩く参加者。(下)

道端に咲いていたミヤマアキノキリンソウ(コガネギク)。(上)、神威大橋。(下)

対岸(右岸)の崖。豊似川層。(上)、対岸(右岸)の崖。護岸工事の場所。(下)

神威大橋。(上)、対岸(右岸)の崖。(下)

大樹層の観察場所と尾田橋。(上)、大樹層(約500万年前)の珪藻質シルト岩。(下)

大樹層(約500万年前)の珪藻質シルト岩。(上)、対岸(右岸)の崖。(下)

豊似川層の観察場所。(上)、豊似川層:年代的には大樹層と尾田村層(約1000万年前)の中間。(下)

巨礫を埋め込んだ豊似川層。(上)、豊似川層下部。(下)

豊似川層下部。(上)、河原にいたエルタテハ。(下)

尾田村層(約1000万年前)の上部。(上)、尾田村層(約1000万年前)の下部。(下)

尾田村層は外洋性貝化石を含む硬質頁岩が主体で、砂岩、シルト岩、凝灰岩を頻繁に含む。(上)、豊似橋。(下)

尾田村層。(上)、豊似川層。(下)

豊似川層。(上)、河原で風化していた珪藻質シルト岩。(下)

カムイコタンの河原で拾った石:摩耗した珪藻質シルト岩。(上)、片麻岩。(下)

流木。(上)、エゾノコンギク。(下)

ゲンノショウコ。(上)、ツリガネニンジン。(下)

大樹町中心部の国道にかかる大樹橋。(上)、コウゾリナ?(下)

大樹層の観察場所。(上)、河原に落ちていた大樹層の岩板。(下)

大樹層の累層。(上)、表面が崩れた大樹層。(下)

イヌタデ。(上)、ムシトリナデシコ。(下)

オオイタドリの花。(上)、イラクサの花。(下)

大樹町の海岸の津波層の剥ぎ取り標本。バスの中で回覧して頂いたもの。(上・下)

晩成のナウマン象発掘現場。(上・下)

晩成のナウマン象発掘現場。説明して下さった澤村会長。(上・下)

中類ナウマン象記念館。(上・下)

中類ナウマン象記念館。発掘されたナウマン象の骨のレプリカの展示。(上・下)

日本にいたゾウの歴史。(上・下)

晩成で発見されたナウマン象。近くの別の場所で死んでいたものが土石流によって運ばれたものらしい。(上)、帯広動物園で飼われていたインドゾウ「ナナ」の頭骨。(下)

日高山脈のパノラマ写真。(上・下)

日高山脈北方のパノラマ写真。(上)、ナウマン象親子の像とナウマン象記念館。(下)

"To Page Top"

道路工事現場で火山灰層を観察。 Observing volcanic ash layers beside the construction site of a road. September 15, 2025

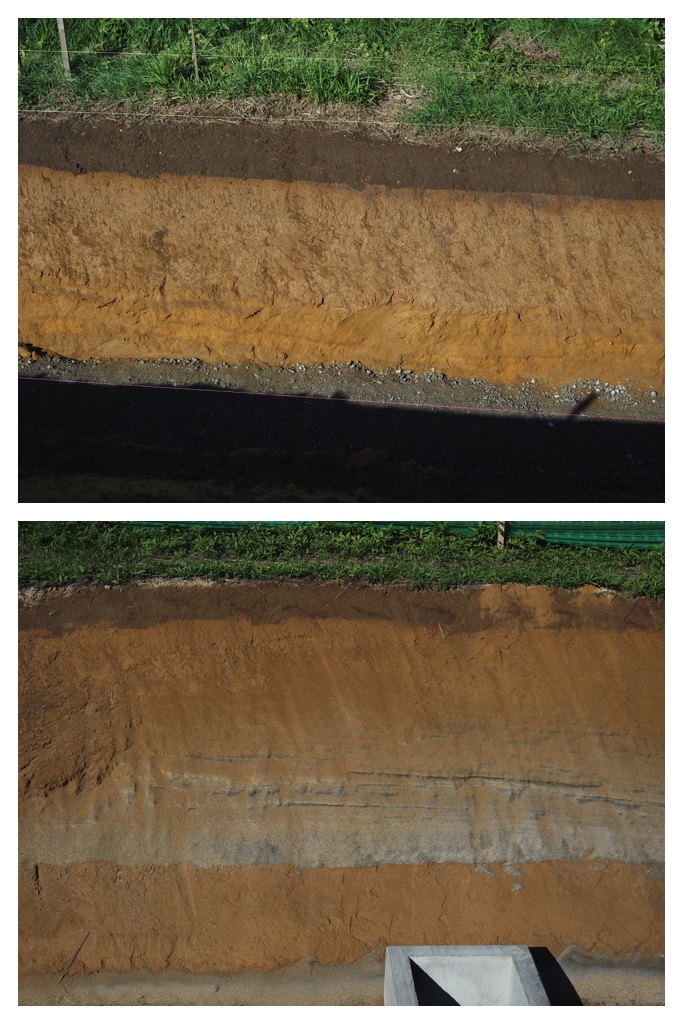

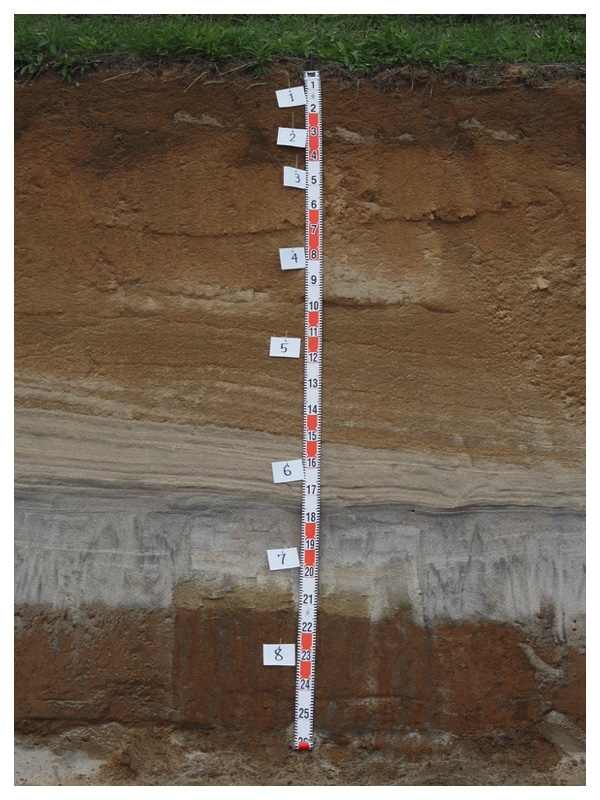

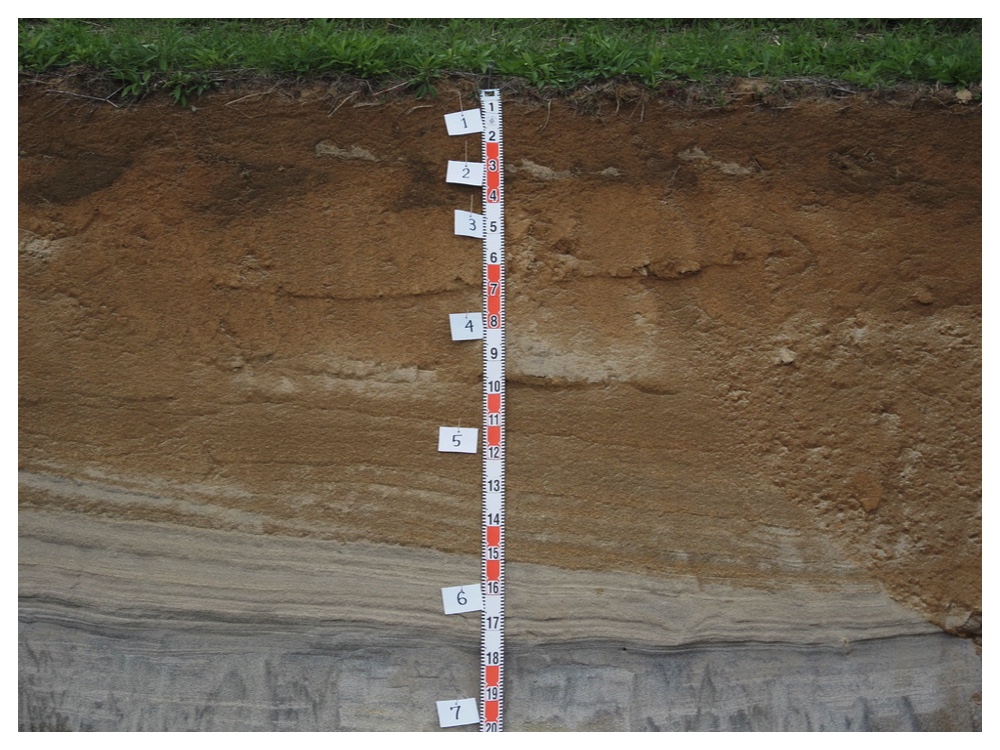

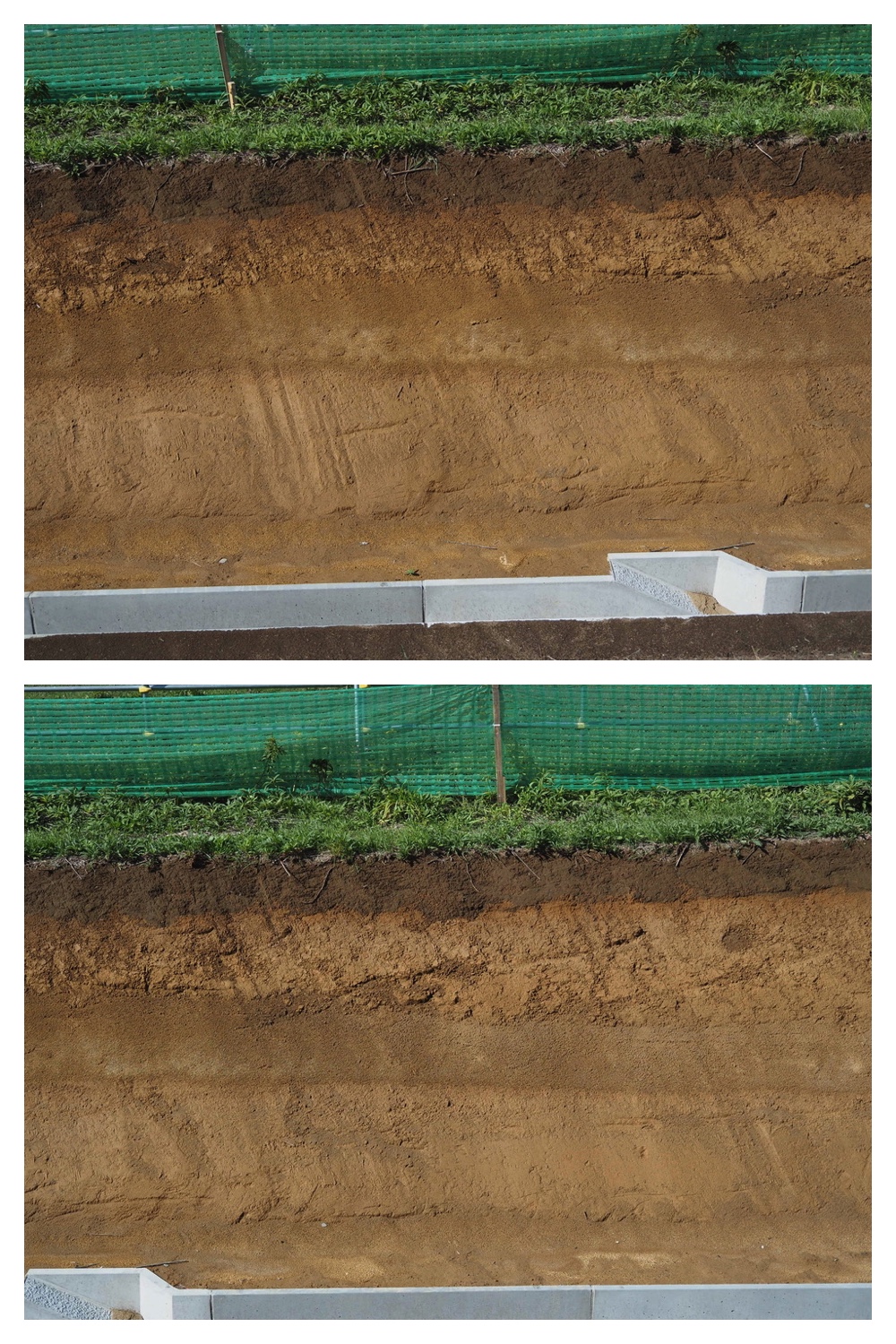

9月15日朝からエゾリスの会の活動がありました。早めに自転車で家を出たので、畜大牧場の東側を通る西1線道路の拡幅工事によって現れた土壌断面を見ることができました。この工事は2021年に始まり、毎年300mくらいずつ進行していますが、2021年と2023年にも道路脇の土壌断面を見ることができました。2021年と2023年には帯広農業高校側の土壌断面でしたが、今年は畜大側の土壌断面でした。恵庭火山灰と支笏火山灰が明瞭に認められ、その上にそれらの火山灰が風化したローム層が乗っていました。支笏火山灰の層には凍結凍上による撹乱が見られました。

2021年9月8日の記事

道路工事現場で土壌断面と植生を観察。Watching the soil profile and vegetation along the road construction sites.

2023年9月10日の記事

恵庭古砂丘の土壌断面を観察。 Observation of a soil profile on the paleo-sand-dune of Eniwa tephra.

十勝平野に降った火山灰についての説明

十勝平野に降った火山灰と火山灰に刻まれた歴史。 Volcanic ash tephra fallen in Tokachi plain and the geo-history revealed by the tephra.

南方の草地部分の土壌断面。作土層、恵庭ローム層、支笏第1ローム層(支笏第1軽石層Spfa1)が重なっています。ここでは恵庭火山砂が見られませんでした。支笏ローム層の下に散らばった石は工事のために入れられたものと思います。(上・下)

南方の草地部分の土壌断面。上の写真と同じ場所。(上)、少し北側の馬の放牧場の土壌断面。ここは古砂丘地形を成しています。薄い作土層、恵庭ローム層、恵庭火山砂、支笏第1ローム層(支笏第1軽石層Spfa1)が重なっています。この層の最下部で白ないし灰色の土が波打って堆積していますが、これは後日調べたところ、上部の恵庭火山砂がこぼれてたまったものと判明しました。(下)

プラウで撹乱された作土層、恵庭ローム層、恵庭火山砂(En-a)、支笏第1ローム層(Spfa1)が重なっています。支笏第1テフラについては粒径が多少大きいことから軽石層と命名されていますが、帯広にはそれほど大きな粒子は降ってきていません。(上)、土壌断面下部。縞状(ラミナ状)に重なった恵庭火山砂(En-a)、支笏第1ローム層(支笏第1軽石層Spfa1)が重なっています。(下)

恵庭火山砂が撹乱されて堆積した場所。風によって運ばれてきた火山砂が何らかの障害物に当たってうず高く溜まり始めると、さらにそこに砂が溜まりやすくなったものと考えられます。

上の写真と同様です。(上)、恵庭火山砂が撹乱されて堆積した場所。(下)

土壌断面全体の写真です。左側に大きな土塊が埋め込まれた状態ですが、法面の表面を平にするために工事で土を埋め込んだ可能性も考えられましたが、土塊の周りの土壌層位が乱されていないことと、特に樽前d火山灰層よりも上の層が乱されていないことから古代人の住居跡の可能性もあると考えます。

"To Page Top"

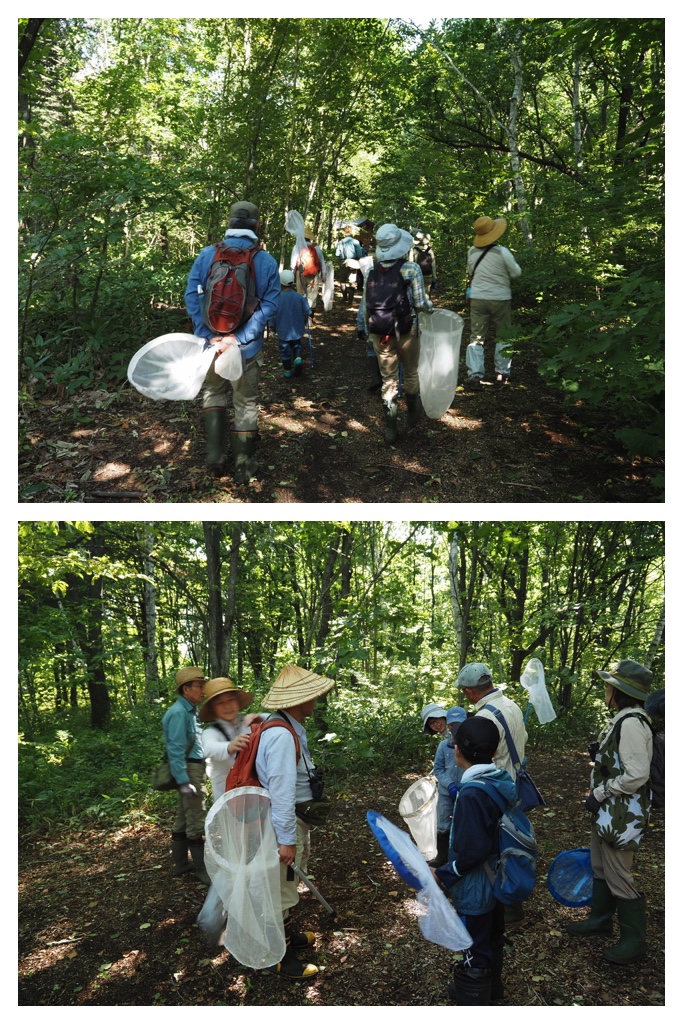

エゾリスの会によるチョウの調査と植物調査。 Butterfly survey and plants survey by Ezorisu-no-kai. September 15, 2025

9月15日朝からエゾリスの会の活動がありました。午前中にチョウの調査、午後に植物の調査が行われました。チョウの調査は快晴だったので、小学生も含め多くの会員が集まりました。チョウは一昨日の雨と昨日の強風の影響で、今日はあまり多くありませんでした。私は捕虫網も持たずに草花などを眺めながら調査を楽しみました。

帯広の森の遊歩道脇に咲いていたミズヒキ。(上)、集合場所のテーブルとベンチ。朝8:30頃に到着。(下)

通路には昨日の風でちぎれた木の葉が散っていました。(上)、8:30頃の気温は16.5℃。(下)

チョウセンゴヨウの実も落ちていました。(上)、活動地入口に立てられたエゾリスの会の旗。(下)

朝の集合時のあいさつ。(上・下)

チョウの調査に出発。(上)、調査の最初の頃。(下)

エゾリスの会の調査観察小屋。(上)、ヤチダモの芽生え。(下)

羽が痛んだクロヒカゲ。(上・下)

カラスアゲハ。(上)、ホオノキの若木。(下)

ヨウシュヤマゴボウの実。(上)、チョウセンゴヨウの実。(下)

チョウセンゴヨウの実。(上)、オオアワダチソウ。(下)

オオアワダチソウ。(上)、エゾノコンギク。(下)

エゾトリカブト。(上・下)

エゾトリカブト。(上・下)

エゾノコンギク。(上・下)

オオアワダチソウが茂る草原部にはたくさんチョウがいました。モンキチョウ、モンシロチョウ、コキマダラセセリ、ヒョウモンチョウ類など。(上)、コキマダラセセリ。(下)

モンシロチョウ。(上)、ヨシの穂。(下)

ヤチダモの幼木。(上)、もりの山。(下)

イワアカバナ。(上・下)

ユウゼンギク。(上・下)

ドロノキの実の綿毛。(上)、カシワの植樹林。(下)

アラゲハンゴンソウ。(上)、道路の向こうに芽室岳が見えました。(下)

咲き残りのハマナスの花。(上)、調整池付近。(下)

アキノウナギツカミ。(上)、ユウゼンギク。(下)

ミゾソバ。(上)、羽が痛んだヒョウモンチョウの仲間。種類不明。(下)

エゾリス。(上)、捕虫網を振る会員さん。(下)

オニグルミの葉。(上)、パークゴルフ場の南東。(下)

パークゴルフ場と調整池の間の斜面。(上)、エゾヤマザクラ。(下)

植物の指標種調査に出発。(上)、ホウチャクソウの実。(下)

ホウチャクソウの群落。(上)、ユキザサの実。(下)

ジンヨウイチヤクソウの実。(上)、エゾフユノハナワラビ。(下)

ナガボノシロワレモコウ。(上)、ケヤマウコギの実。(下)

ウドの実。(上)、ノゲシ。(下)

ヤマハハコ。(上)、調査を終えたメンバー。(下)

畜大農場東側の道路から見た夕焼け。(上・下)

畜大農場東側の道路から見た夕焼け。(上)、中位段丘上の大豆畑。(下)

"To Page Top"

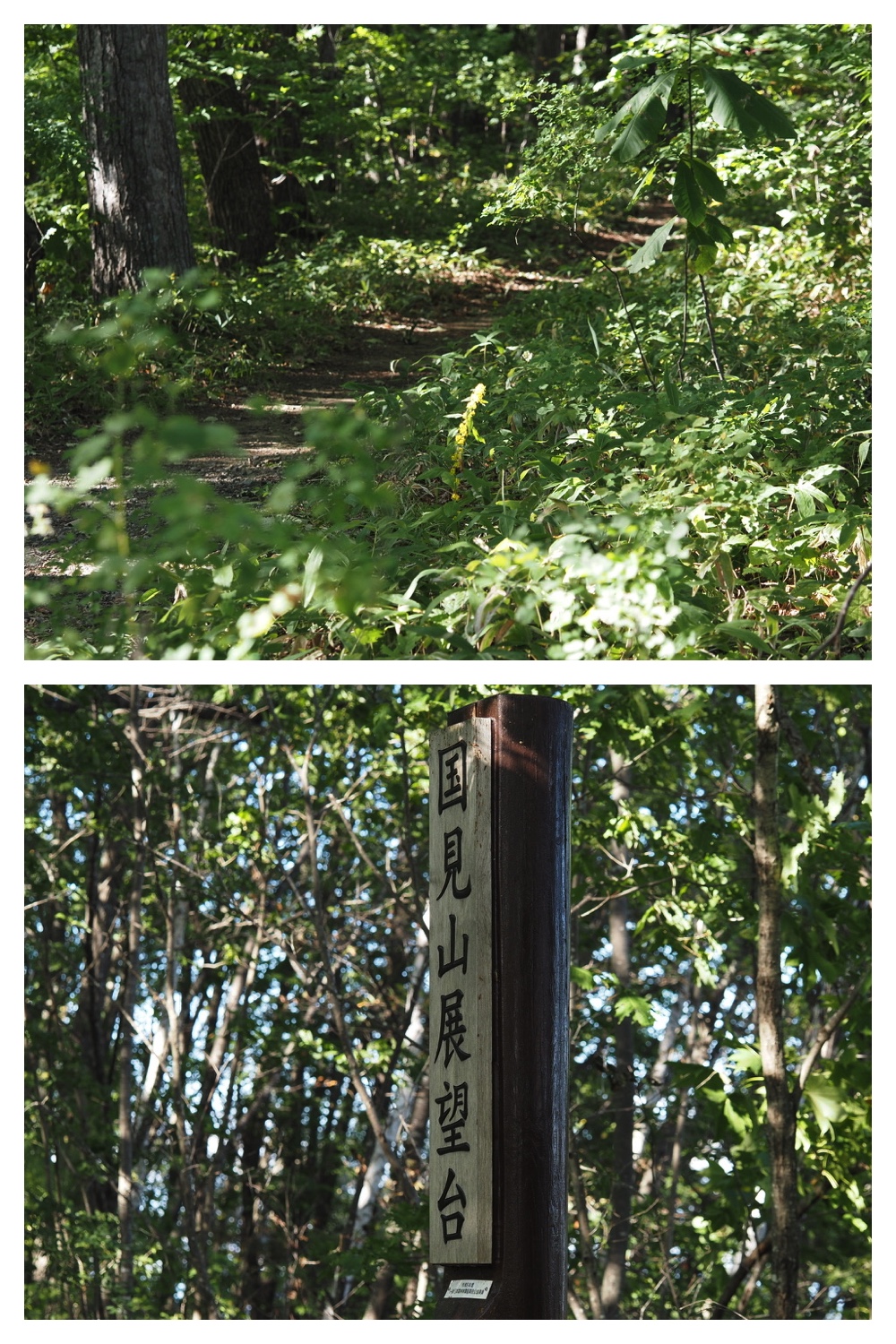

国見山を訪問。 Visiting Mt. Kunimiyama. September 19, 2025

9月19日の午後から車で久しぶりに国見山に行ってきました。前回は6月にハクウンボクの花が咲いているかどうか確かめに行きました。麓の誘導路、外国の森コース、尾根筋コース、展望台、中央の尾根コース、カラマツコース、麓の誘導路の順に歩きました。麓の誘導路ではミゾソバ、イヌタデ、エゾオオヤマハコベなどが咲き、羽が傷んだオオウラギンスジヒョウモンが飛んでいました。中腹の道ではシラヤマギク、ヤマハッカ、ヒヨドリバナなどが咲いていました。中腹から尾根筋にかけてミヤマアキノキリンソウ(コガネギク)が多くなりました。今年はカシワやミズナラなどのどんぐりが不作で、登山路にほとんど落ちていませんでした。

マユタテアカネ(上)、ミゾソバ(下)

オオウラギンスジヒョウモン(上)、エゾオオヤマハコベ(下)

オオウバユリ(上)、ヒヨドリバナ(下)

コガネギク(上)、ナギナタコウジュ(下)

ヤマハッカ(上)、シラヤマギク(下)

ヤマハッカ(上)、コガネギク(下)

エゾノコンギク(上・下)

エゾノコンギク(上)、ヤマニガナ(下)

ベニバナヤマシャクヤク(上・下)

コガネギク(上)、キノコ。(下)

ドングリが落ちていない登山路。(上・下)

展望台付近の登山路(上)、展望台(下)

シラヤマギク(上)、シラヤマギクの葉(下)

ナギナタコウジュ(上)、ヤマウルシ(下)

ヤマニガナ(上)、ヤマハッカ(下)

オオウバユリ(上)、ミゾソバ(下)

オオウラギンスジヒョウモン(上・下)

オオウラギンスジヒョウモン(上)、駐車場のコース案内図(下)

"To Page Top"

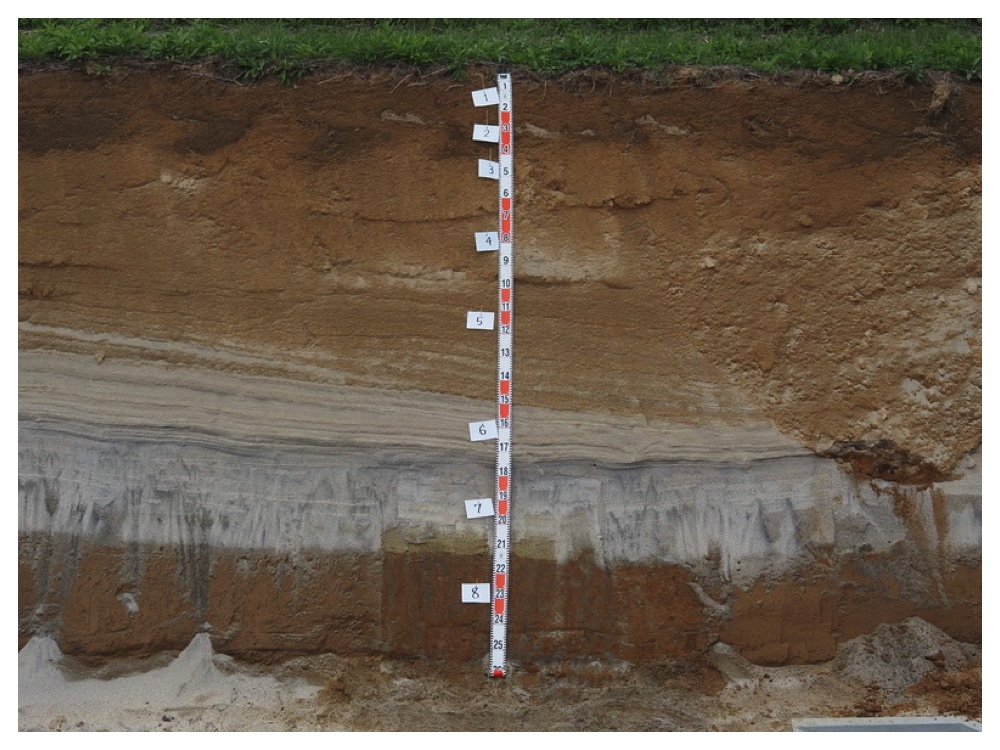

道路工事現場の土壌断面を再び観察。 Observing again the soil profile beside the construction site of a road. September 20, 2025

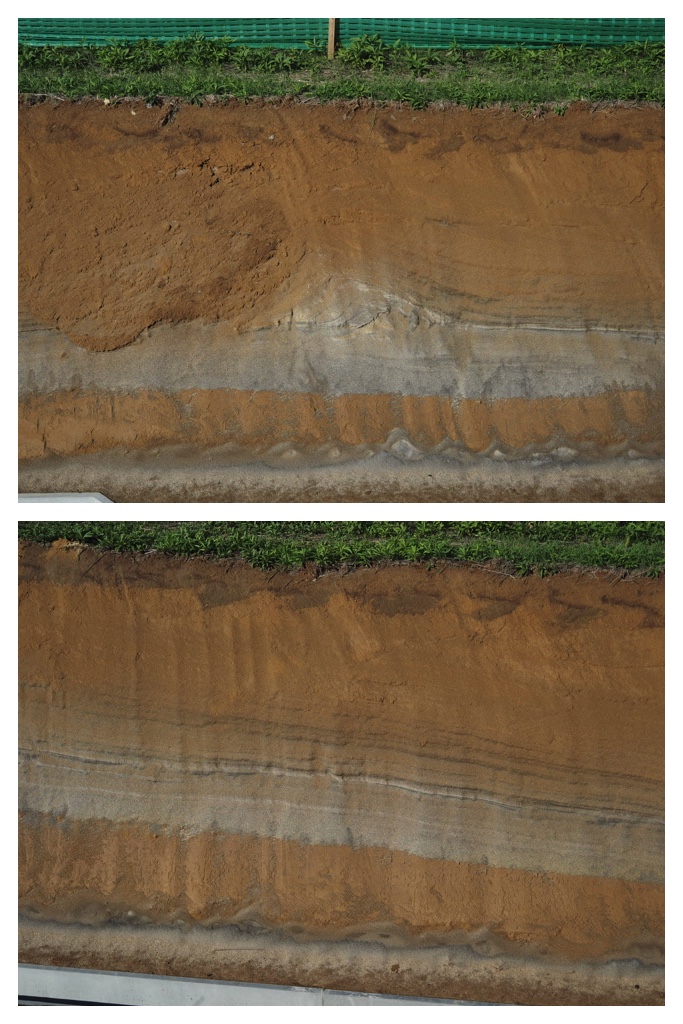

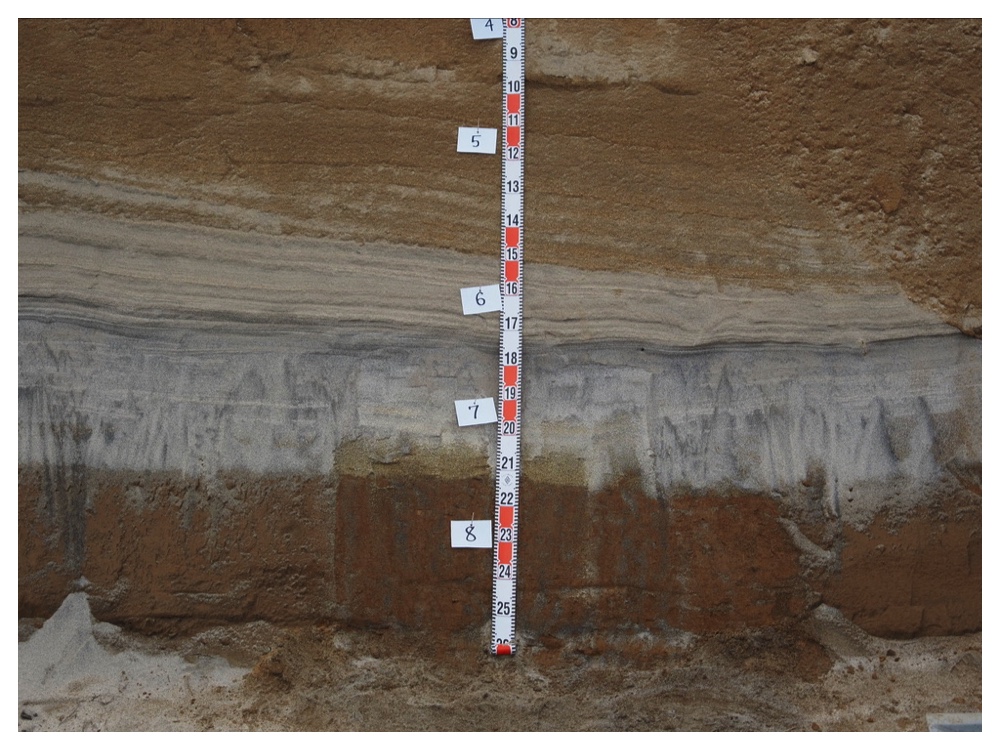

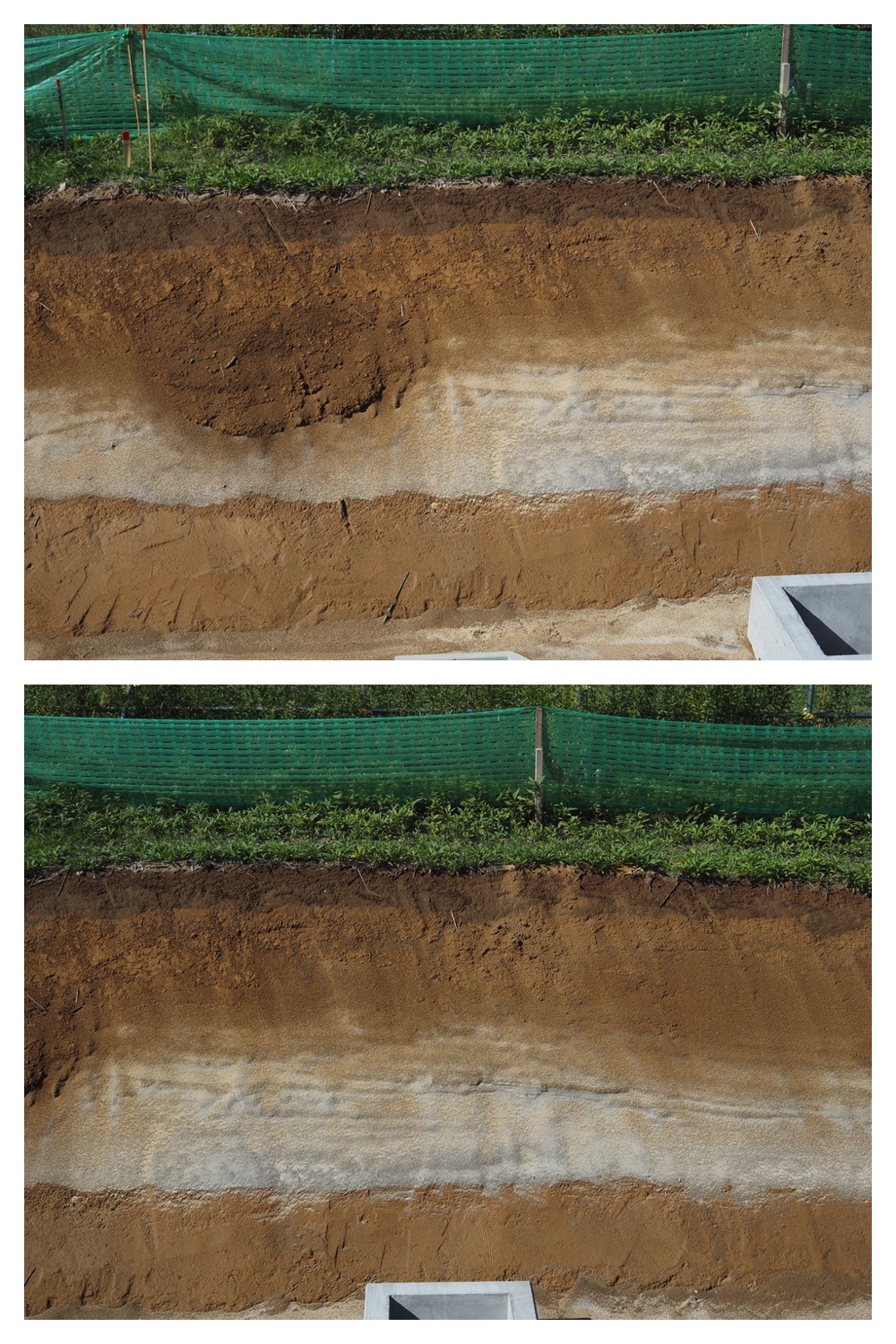

9月20日は畜大農場の東側の道路拡幅工事で現れた土壌断面をもう一度じっくり観察しに行ってきました。私の前回のホームページの記事を読んでくださったK先生の依頼によるものです。前回はエゾリスの会の活動に向かう途中に立ち止まって写真を撮っただけでしたが、今回は土曜日で工事も行われていなかったので落ち着いて観察することができました。

古砂丘部の土壌断面。

上の写真の説明と同様。土塊の周りの土壌層位が乱されていないことと、特に樽前d火山灰層よりも上の層が乱されていないことから古代人の住居跡の可能性もあると考えます。

土壌断面上部

土壌断面下部

作土層 Ap 層が厚く残っていた場所。ここは古砂丘の頂部からは少し離れていた。作土層の下には、恵庭ローム層との間に濃い褐色の樽前d (Ta-d, 9000年前に降灰) 火山灰層が認められた。その下には恵庭ローム層が厚く堆積していたが、ここではラミナ状の恵庭火山砂層が認められなかった。恵庭火山砂層(En-a)と支笏第一軽石層(Spfa-1)起源のローム層は恵庭ローム層の下に隠れているものと思われる。

"To Page Top"

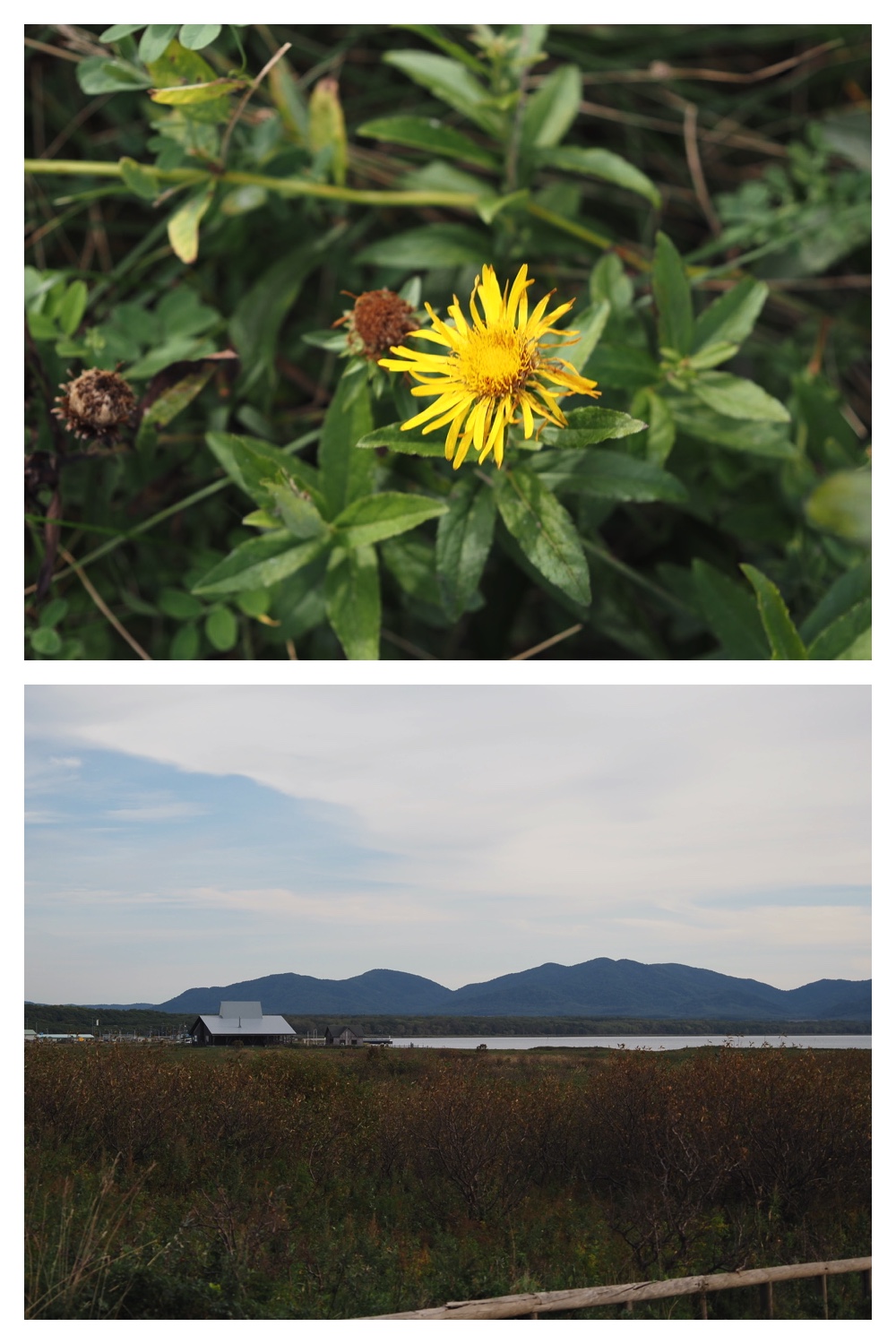

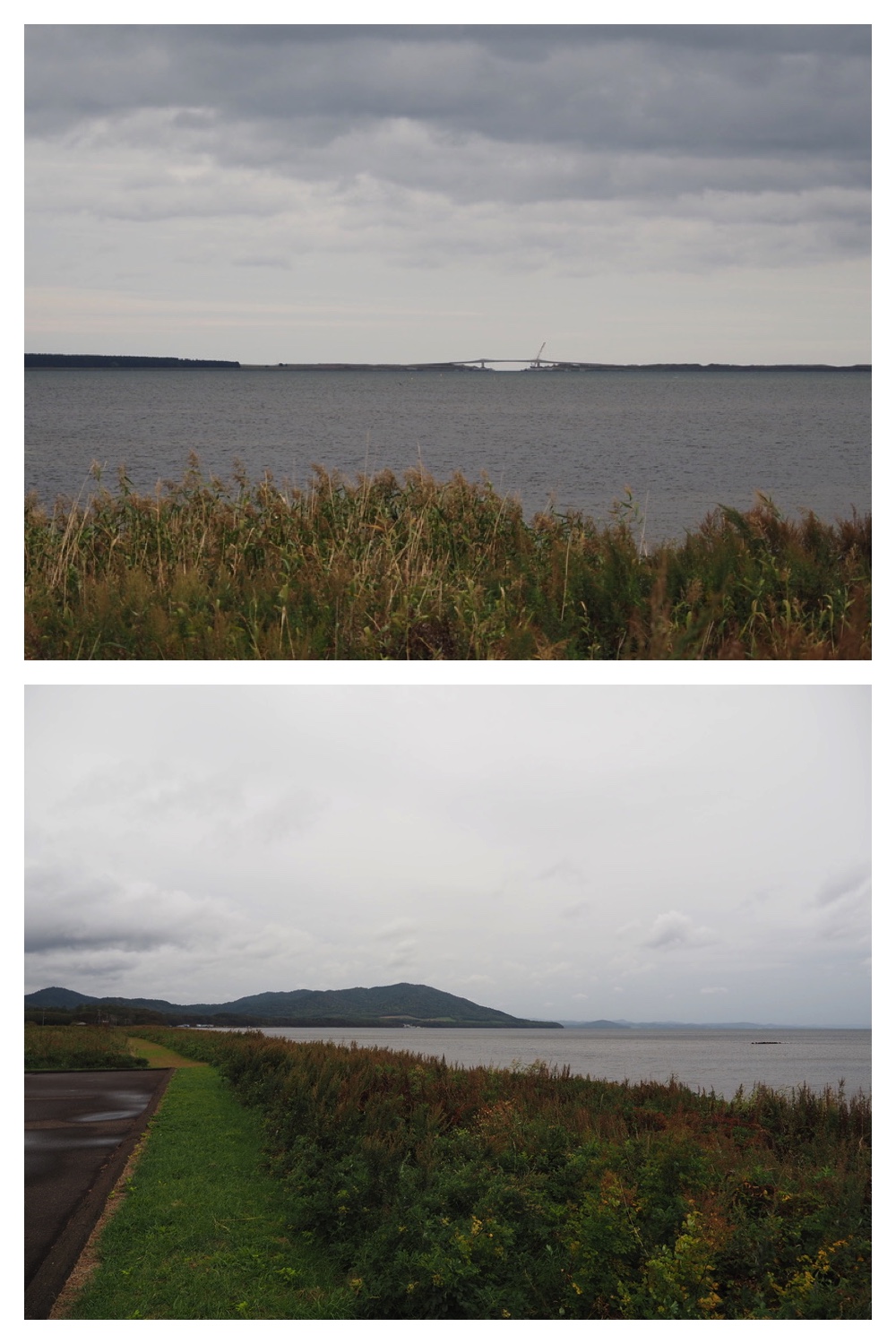

能取湖とサロマ湖畔の厚岸草群落を観察し、帰りに留辺蘂の「山の水族館」を見学。 Watching the community of Salicornia europaea in the shore of Notoro lake and Saroma lake, and visiting the "Aquarium in the mountain" in Rubeshibe on the way home. September 25, 2025

9月24日から25日にかけて、2年ぶりに能取湖とサロマ湖のサンゴ草(アッケシ草)を見てきました。妻が女満別を出発点とする高校時代の友人たちとの道北旅行に参加するため、私は帯広から女満別まで妻と一緒に来て、そのまま日帰りするのは大変だしもったいないので、私も一人で1泊旅行をすることにしたわけです。

1日目

メルヘンの丘から能取湖卯原内へ

女満別、メルヘンの丘(上)、能取湖卯原内のサンゴ草群落(下)

能取湖卯原内のサンゴ草群落(上・下)

能取湖卯原内のサンゴ草群落(上・下)

サロマ湖畔のワッカ原生花園

能取湖卯原内のサンゴ草(上)、ワッカ原生花園のネーチャーセンター(下)

ワッカ原生花園の遊歩道(上)、ワッカ原生花園のネーチャーセンター(下)

コガネギク(上)、ハマナスの実(下)

ワッカ原生花園のサンゴ草群落(上・下)

ワッカ原生花園のサンゴ草群落(上・下)

ワッカ原生花園のサンゴ草群落(上・下)

ワッカ原生花園のサンゴ草(上・下)

ワッカ原生花園のサンゴ草群落(上)、ノコギリソウ(下)

ハマナスの実(上)、ゲンノショウコ(下)

エゾフウロ(上)、ムラサキベンケイソウ(下)

内陸の山並み(上)、龍宮花道の砂浜(下)

オグルマ(上)、ネーチャーセンターと山並み(下)

遊歩道(上)、草原に生えていた樹。樹種不明。(下)

ナミキソウ(上)、種類不明。キク科の花の綿毛。(下)

サンゴ草群落とネーチャーセンター(上)、ハマナスの花(下)

2日目

キムアネップ岬

キムアネップ岬キャンプ場からの眺め(上・下)

キムアネップ岬のサンゴ草群落(上・下)

キムアネップ岬のサンゴ草群落(上・下)

キムアネップ岬のサンゴ草群落(上・下)

キムアネップ岬のサンゴ草群落(上)、ノコギリソウ(下)

コウゾリナ(上)、キムアネップ岬のサンゴ草群落(下)

キムアネップ岬のサンゴ草群落(上・下)

水鳥の群れ(上)、ダイサギなど(下)

ダイサギなど(上・下)

サンゴ草群落内のダイサギなど(上・下)

計呂地交通公園

蒸気機関車(上・下)

客車(上)、蒸気機関車(下)

旧湧網線の路線図

サンゴ草群落へ向かう木道(上・下)

サンゴ草群落へ向かう木道(上)、計呂地交通公園のサンゴ草群落(下)

計呂地交通公園のサンゴ草群落(上・下)

計呂地交通公園のサンゴ草群落(上・下)

計呂地交通公園のサンゴ草群落(上・下)

帰路の木道(上・下)

木道から見た蒸気機関車(上)、蒸気機関車と客車の説明(下)

山の水族館

山の水族館の入り口(上)、室内の表示板(下)

オショロコマ(上)、サケなど(下)

イワナ(上)、エゾサンショウウオ(下)

エゾサンショウウオ(上)、イトウ(下)

熱帯の淡水魚。名前は不明。(上・下)

熱帯の淡水魚。体が透けて見える。(上)、オショロコマ(下)

イトウの稚魚(上)、熱帯のナマズ(下)

熱帯の淡水魚。名前は不明。(上)、特定外来種のミシシッピーアカミミガメ(ミドリガメ)(下)

"To Page Top"

十勝ヒルズ、ととろーど、十勝ヶ丘展望台を訪問。 Visiting Tokachi Hills Garden, Toto-road, and the observatory at Tokachigaoka. September 27, 2025

今日は妻が高校時代の同級生たちとの北海道旅行から帰ってくる日でした。快晴だったので、妻が駅に着くまでの時間を、十勝ヒルズ、ととろーど、十勝ヶ丘展望台などに行って過ごしました。

十勝ヒルズ

日新の丘からの帯広市中心部の眺め(上)、日甜旧工場方面(下)

工業高校、パワーコメリなど(上)、十勝幌尻岳(下)

ピパイロ岳、戸蔦別岳など(上)、剣山と芽室岳(下)

芽室岳(上)、芽室岳より北側の山並み(下)

十勝幌尻岳(上)、芽室岳(下)

エントランスの飾り(上)、トイレに向かう道に置かれていた「何処でもドア」(下)

コレオプシス 「ザグレブ」(上)、クリサンセマム「ロサジュエル」とモンキチョウ(下)

クリサンセマム「ロビンソンピンク」とモンシロチョウ(上)、散歩中の犬(下)

サクシセラ「フロステッドパールズ」(上)、シータテハ(下)

スカイミラーのブルーサルビアとシラカバの木(上・下)

ゴールデンアカシアとシラカバ(上)、セダム(ムラサキベンケイソウの仲間)(下)

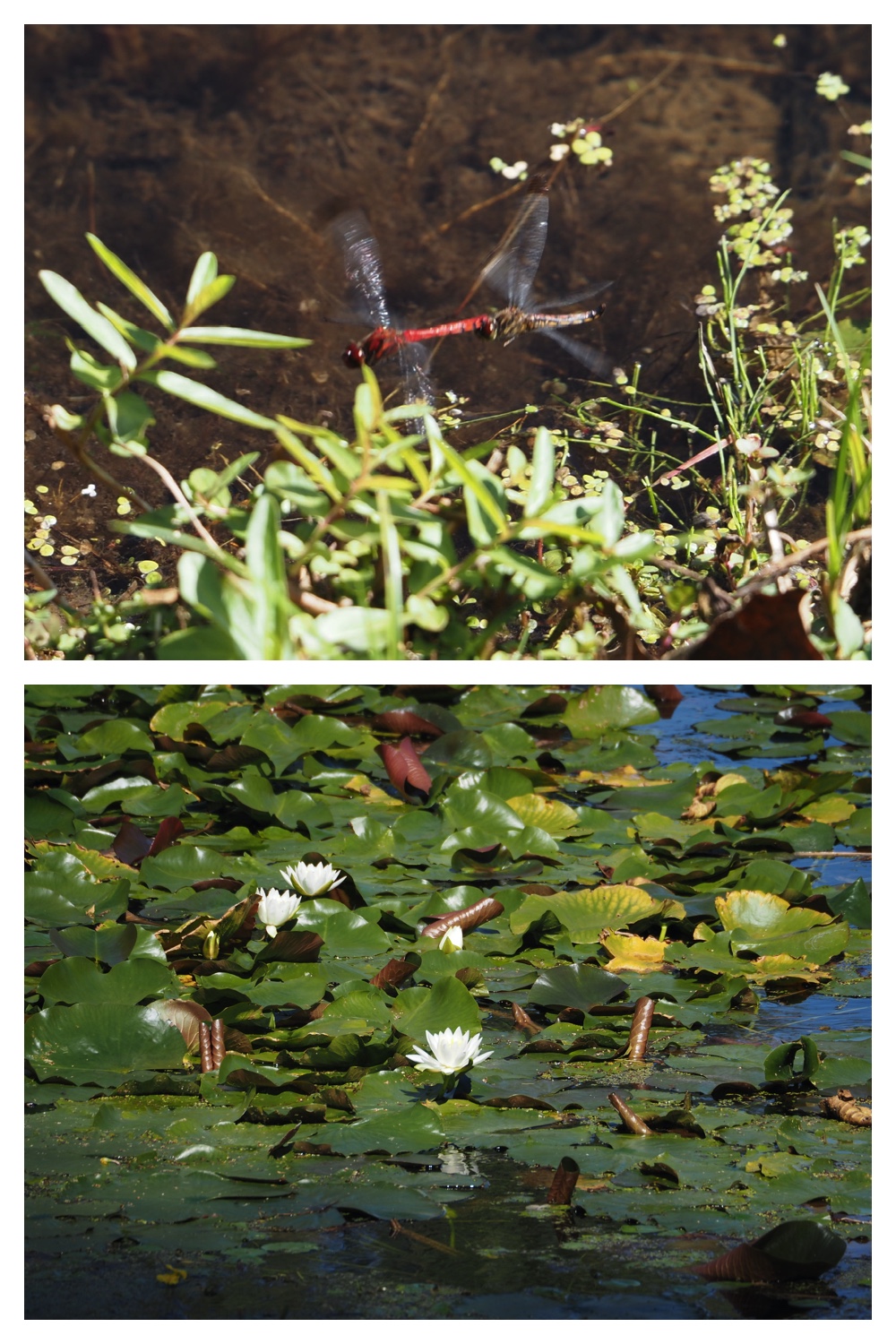

コノシメトンボ(上・下)

コノシメトンボのペア(上)、白いスイレン(下)

トンボ池の周りを散歩中の家族連れ(上)、フラワーアイランド、セダム(下)

フラワーアイランド、コスモス(上)、エキナセアの種子の部分(下)

アジサイ、アナベル(上)、キミキフーガシンプレクス(サラシナショウマの仲間)(下)

ガーデンショップテラスの飾り付け(上・下)

ととろーど

中島に渡る橋(上)、プールに閉じ込められたサケ(下)

中島に渡る橋(上)、十勝ヶ丘展望台からの眺め(下)

十勝ヶ丘展望台

十勝ヶ丘展望台からの眺め(上・下)

十勝ヶ丘展望台からの眺め(上・下)

コスモス越しに見た十勝中央大橋(上)、コスモス(下)

"To Page Top"

エゾリスの会による森林植生再生試験区の調査。 Survey of plant species in the forest vegetation rehabilitation plot by Ezorisu-no-kai. September 28, 2025

今日は町内会の児童公園草刈りとエゾリスの会の活動がありました。児童公園の草刈りは1年に4回から5回行われています。参加者が少なかったので朝8時から9時20分ころまでかかりました。会長さんの判断で今年はこれでおしまいにしようということになりました。

往路の風景

段丘を登る清流地区の坂道。(上)、太陽光発電パネルも張り終わったようです。(下)

太陽光発電パネル越しにみた芽室岳と日高山脈。(上)、太陽光発電パネル越しにみた十勝幌尻岳と日高山脈。(下)

試験区の植物調査

植生調査中の会員さん(上・下)

メマツヨイグサとガガイモの葉。(上)、イヌタデの花。(下)

休憩中。(上)、ユキザサの実。(下)

高く育ったエゾノウワミズザクラ。

はじけて種を飛ばしたガガイモの実。(上)、まだはじけていないガガイモの実。(下)

帰路に見た植物

エゾトリカブト。(上)、コウライテンナンショウの実。(下)

"To Page Top"

畜大農場東側の道路工事現場の土壌断面。 Soil profiles at the road construction site to the east of OUAVM farm. September 28, 2025

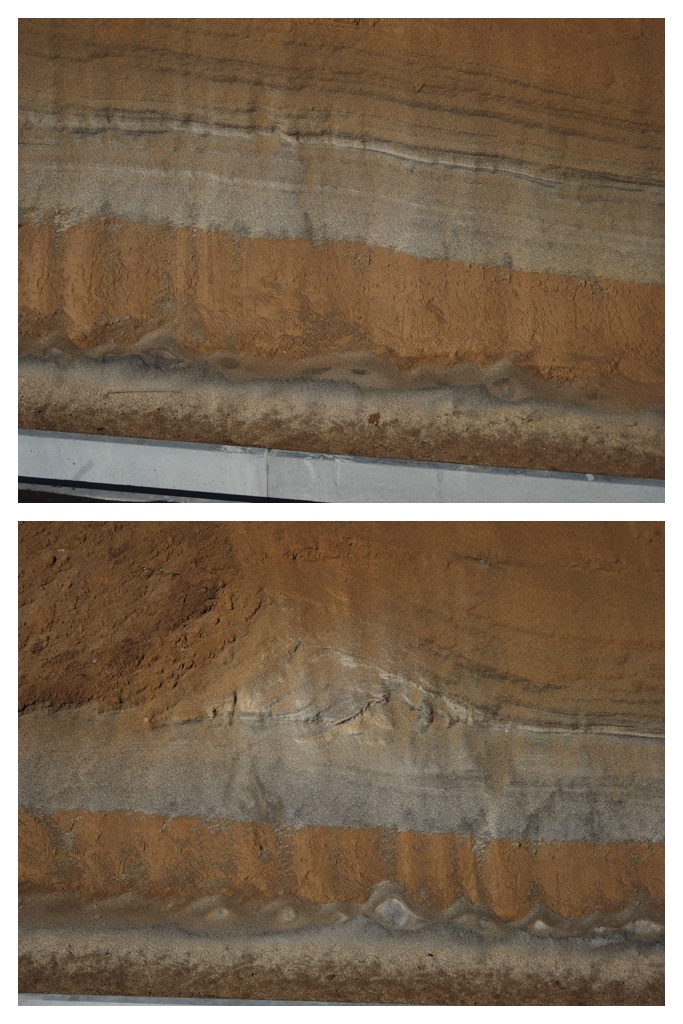

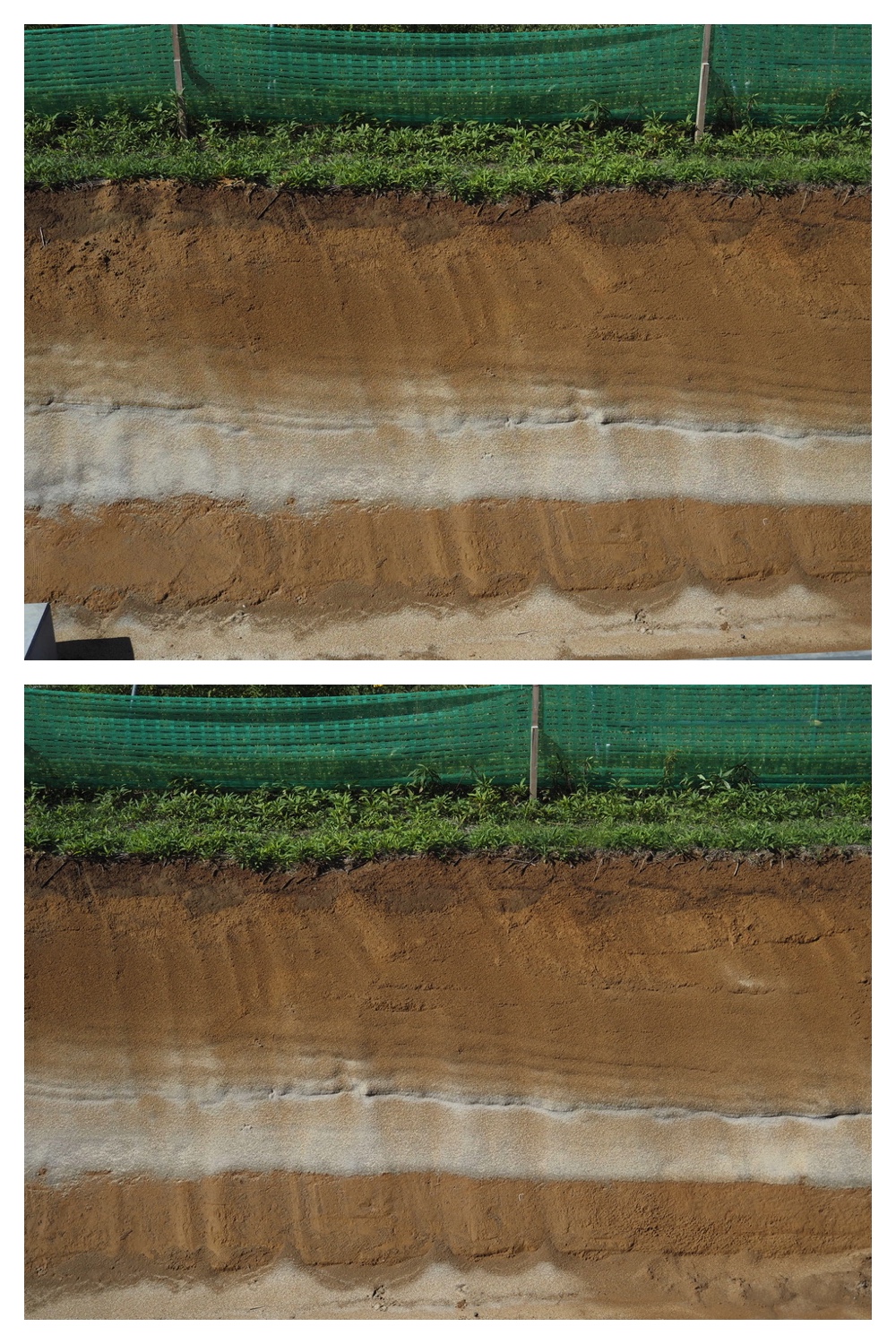

エゾリスの会の活動に向かう途中、畜大農場東側の道路工事現場の土壌断面を見ました。工事はだいぶ進行していましたが、土壌断面はまだ見ることができました。

道路の側溝工事。南側。(上)、道路の側溝工事。北側。(下)

古砂丘部位の南側。ここでは作土層があまり乱れておらず、恵庭火山砂層も薄い。(上)、上の写真の土壌断面と連続した北側。(下)

上の写真の土壌断面と連続した北側。この写真の右側から恵庭火山砂層が次第に厚くなる。(上)、上の写真の土壌断面と連続した北側。右側に土塊がある。(下)

上の写真の土壌断面と連続した北側。写真左側に土塊がある。恵庭火山砂層がさらに厚くなる。(上)、恵庭火山砂層が最も厚くなっている部位(下)

上の写真の土壌断面と連続した北側。恵庭火山砂層が次第に薄くなり始める。作土層が天地返しによって乱れている。(上)、恵庭火山砂層が次第に薄くなり始める。作土層が天地返しによって乱れている。9月20日に観察したのはこの写真の右端の部位。(下)

上の写真の土壌断面と連続した北側。再び土塊がある。9月20日に観察したのは土塊のやや左側。(上)、上の写真の土壌断面と連続した北側。恵庭火山砂層は土塊の部分で上端が乱れているが、その両脇ではほぼ同じ厚さ。(下)

"To Page Top"

秋になりました。 Autumn has come. September 29, 2025

日中の気温も20℃を下回り、散歩に出かける際にも長袖の上着が必要になりました。

遅く芽生えたためまだ咲いているマルバアサガオ。(上・下)

今年芽生えたオミナエシ。(上)、家の土台部分に留まっていたカメムシ。クサギカメムシ?(下)

カシワとハルニレ。(上)、葉が黄色くなり散り始めたハルニレ。(下)

カツラの葉。(上)、ツルウメモドキの実とキバラヘリカメムシとその幼虫。(下)

熟してきたチョウセンゴミシの実。(上・下)

藪の中にいたエゾリス。(上・下)

先日の強風で倒れたヤチダモの木。(上)、先日の強風で折れたシラカバ。(下)

キノコ栽培試験区にいたエゾリス。(上・下)

オニグルミの木に生えていたキノコ。マスタケ。(上・下)

葉が黄色くなったヤマグワの木。(上)、機関庫の川を渡るための簡易橋。(下)

4時45分の機関庫の川公園。(上)、夕暮れの稲田4号通りと遠くの日高山脈。(下)

"To Page Top"

野草園と百年記念館の特別企画展を訪問。 Visiting the wild grass garden and the special exhibition at the Centennial Museum of Obihiro. September 30, 2025

忘れていたら家の庭でもコルチカム(イヌサフラン)が咲いていました。

家の庭

コルチカム(上)、チョウセンヨメナ(下)

バラ、ノックアウト(上・下)

緑ヶ丘公園・野草園

彫刻の径(上)、ミズヒキ(下)

野草園特製の団扇(上)、シラヤマギク(下)

園内の倒木(上)、野草園の園路(下)

ネバリノギク(上)、ツルニンジンの実(下)

サラシナショウマの実(上)、コマユミの実(下)

エゾトリカブト(上)、エゾリンドウ(下)

ユキザサの実(上)、ヤマハッカ(下)

ヤマシャクヤク(上)、シラヤマギク(下)

葉が黄色くなった美術館前のカツラの木(上)、十勝池(下)

百年記念館

特別企画展のポスター(上)、アメンボウ、アマエンボウ(下)

ヘルマン・ヘッセカレンダー(上)、ヘルマン・ヘッセの小説に出てくるチョウ(下)

子どもの言葉(上)、子どもの詩(下)

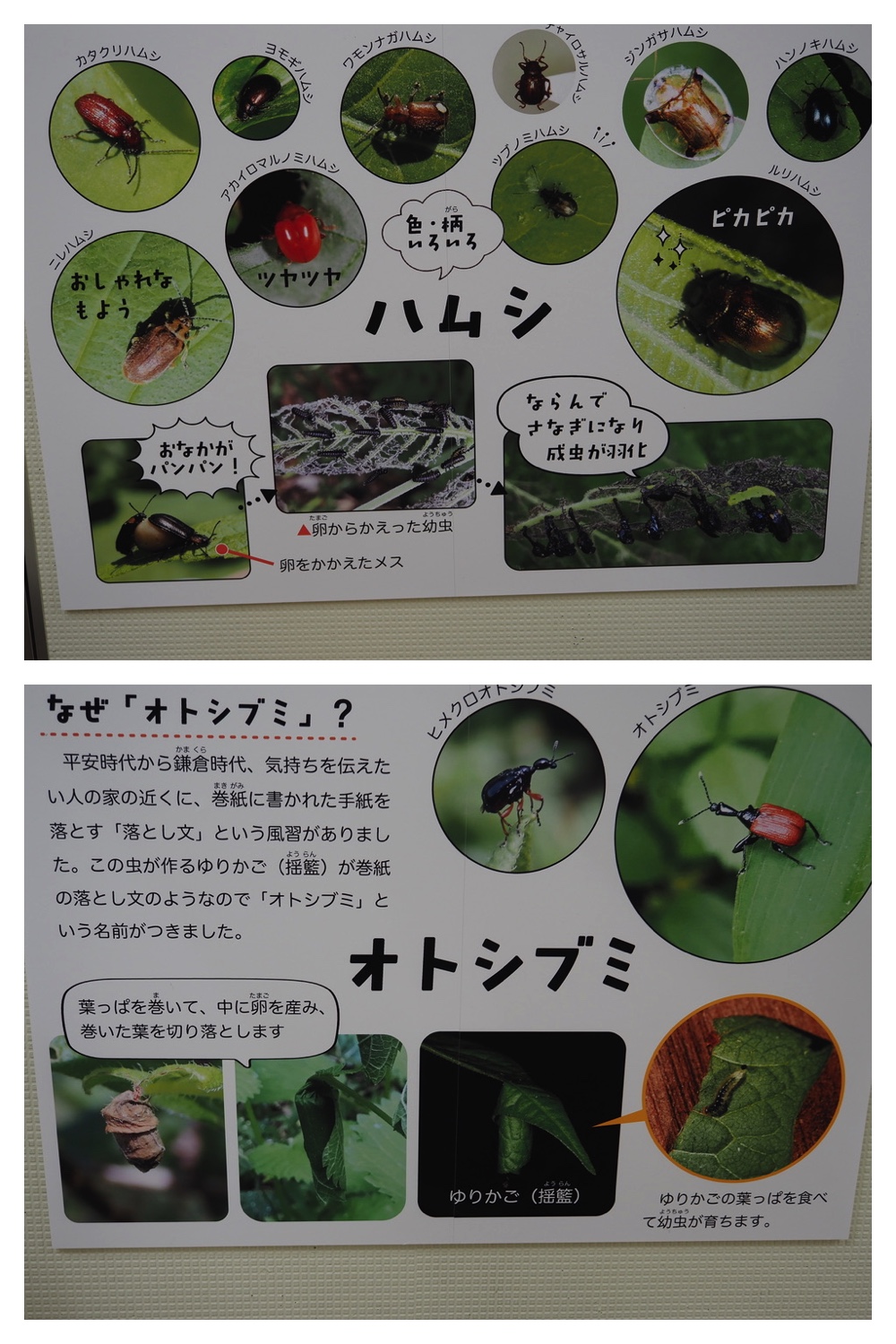

ハムシの説明図(上)、オトシブミの説明図(下)

百年記念館の南玄関前にあるモニュメント(上)、休憩中の十勝池のカモ(下)

"To Page Top"

"For the contents from the end of February to the end of March 2020, related to my visit to YAU in Myanmar, just click this line.

"Menu for the postings related to Ezorisu no Kai:

"For my calendar photos, just click this line.

"For the photos of plants in Obihiro, just click this line.

"For the photos of mushrooms in Obihiro, just click this line.

"For the photos of insects in Obihiro, just click this line.

"For the photos of animals and birds in Obihiro, just click this line.

畜大圃場で建設中の営農型太陽光発電設備(24. August, 2025).