My Recent Photos after July, 2025.

もりの山から見たサラダ館と日高山脈(13. June, 2025)

私の投稿はテーマごと、期間ごとに分けられています。左のサイドバーから飛んでください。

"For the contents before June 30, 2025, just click this line.

2025年6月21日以降の記事のリスト

List of articles after June 21, 2025 are shown here.

1336

十勝自然史研究会の巡検で三股火砕流と渋山層を観察。 Observing "Mitsumata" pyroclastic flow and "Shibusan" sedimentary layers by joyning the excursion of "Tokachi Shizenshi Kenkyuukai (Natural history research group in Tokachi)".

June 21, 2025

1337

エゾリスの会による植物調査。 Plant survey by Ezorisu-no-kai.

June 22, 2025

1338

帯広市野草園を訪問。 Visiting the Wild Grass Garden of Obihiro.

June 24, 2025

1339

機関庫の川公園と自宅周辺の写真。 Photos around Kikanko river and my house garden.

June 27, 2025

1340

外来種イワミツバ群落の位置を再確認しに帯広の森を散歩。 Walking in the forest of Obihiro to re-confirm the place of an introduced species, "Iwamitsuba" ( Aegopodium podagraria ) community.

June 28, 2025

1341

農業高校の森から機関庫の川沿いの公園の散歩と夏至後の季節変化。 Walking in the forest of Obihiro Agricultural High School and the parks along Kikanko river feeling the seasonal change after the summer solstice.

June 28, 2025

1342

午前中は公園の草刈り、午後は農業高校の森と機関庫の川沿いの公園を散歩。 Mowing the grass in the children's park in my town in the morning and walking in the forest of Obihiro Agricultural High School and the parks along Kikanko river in the afternoon.

June 29, 2025

1343

大学時代の友人夫妻に再会。 Meeting my old friend couple during the student age.

July 2, 2025

1344

庭の花と作物。 Flowers and crops in my garden.

July 4, 2025

1344-2

機関庫の川公園の周辺を散歩。 Walking around the Kikanko river park.

July 5, 2025

1345

十勝自然史研究会のアポイ岳登山に参加。 Climbing Mt. Apoi, joining the bus tour planned by "Tokachi Shizenshi Kenkyuukai (Natural history research group in Tokachi)".

July 6, 2025

1346

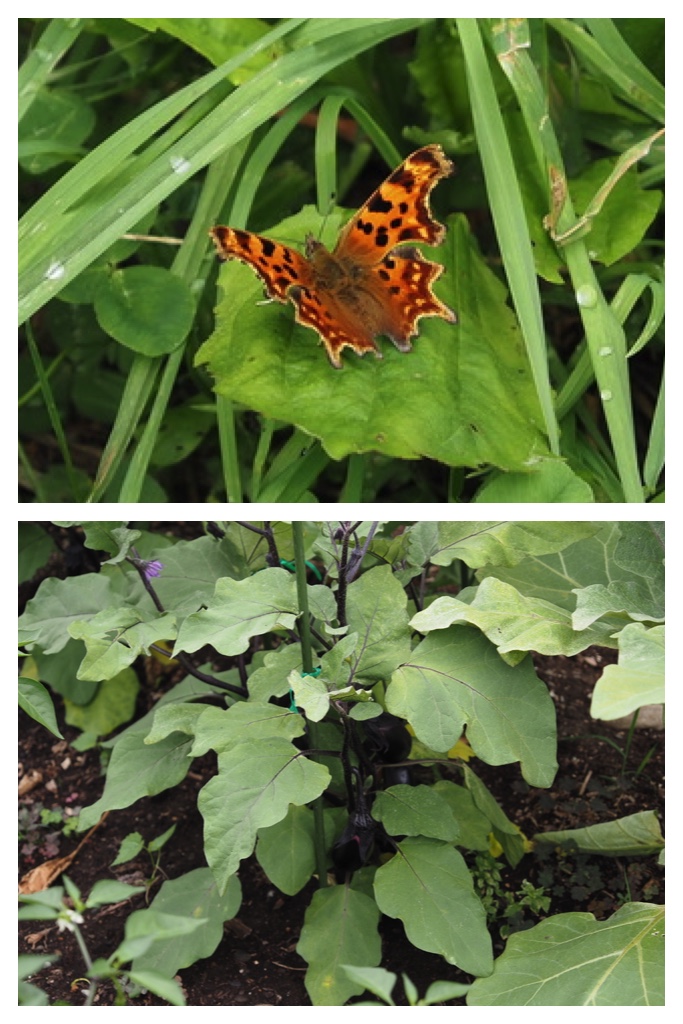

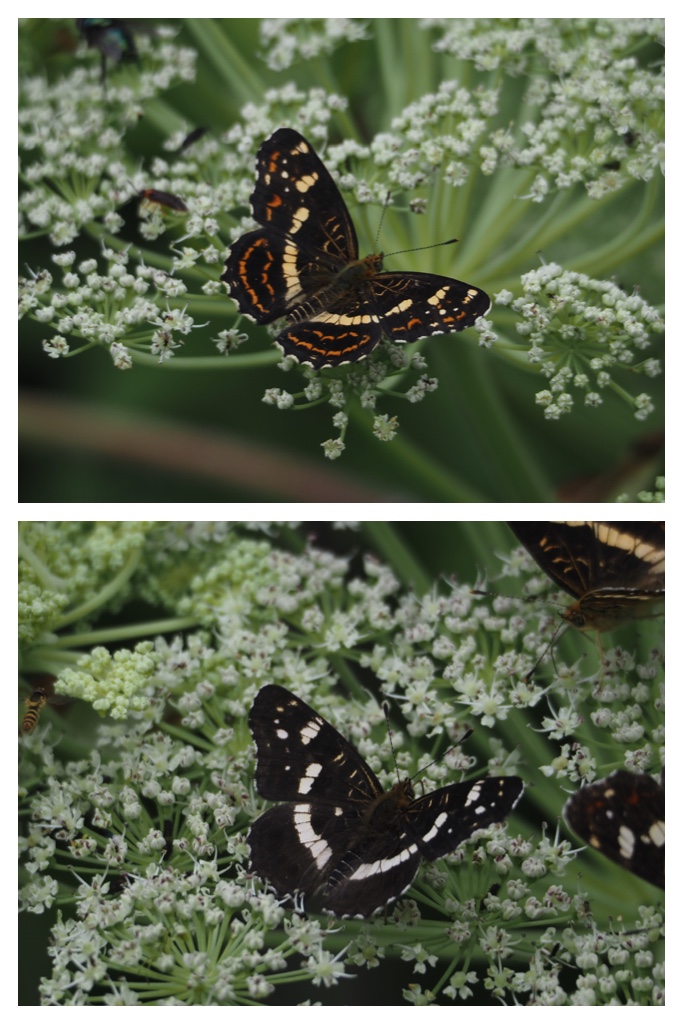

庭の花と作物、機関庫の川公園周辺のチョウの観察。 Observing flowers and crops in my garden and butterflies around Kikanko river park.

July 11, 2025

1347

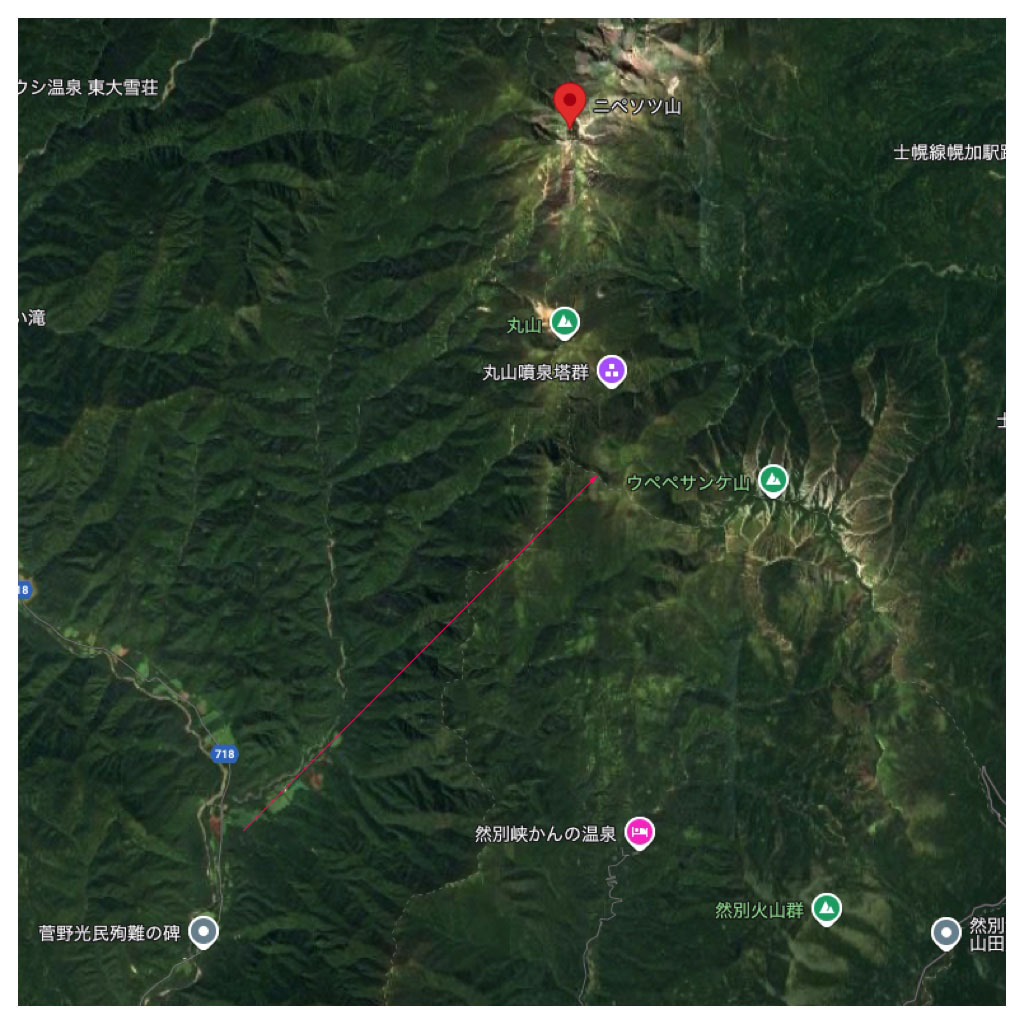

十勝自然史研究会の巡検で、十勝川上流方面の三股火砕流と基盤岩を観察。 Observing "Mitsumata" pyroclastic flow and "Shibusan" sedimentary layers and basal rocks of Hokkaido in the upper stream area of Tokachi river by joyning the excursion of "Tokachi Shizenshi Kenkyuukai (Natural history research group in Tokachi)".

July 12, 2025

1348

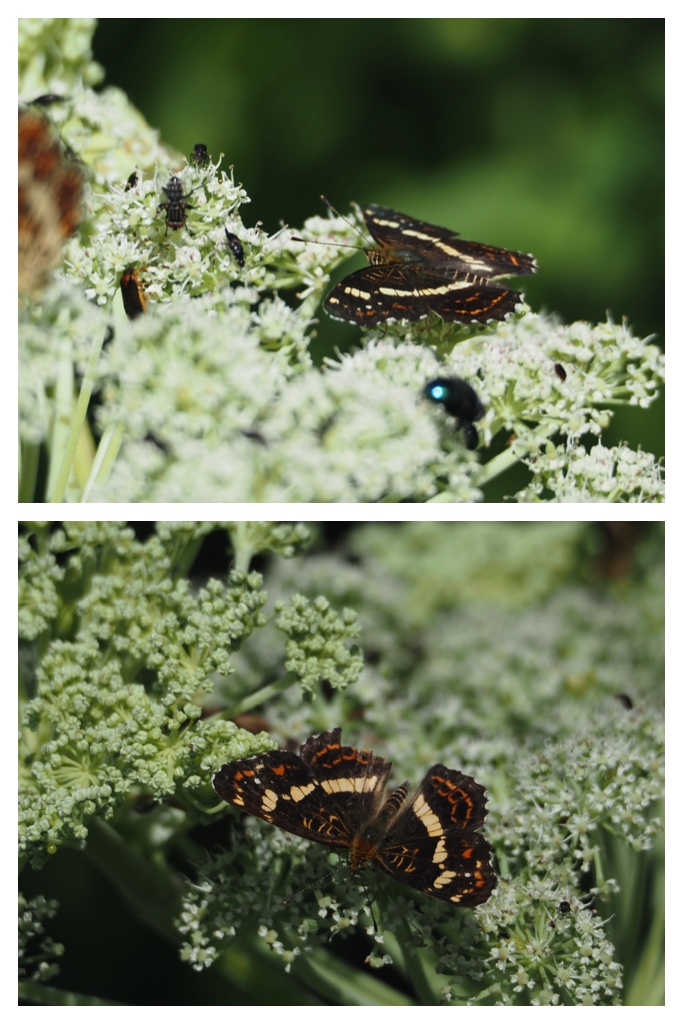

エゾリスの会によるチョウの調査。 Butterfly survey by Ezorisu-no-kai.

July 13, 2025

1349

台風5号の通過後に機関庫の川公園を散歩。 Walking around Kikanko river park after the typhoon No.5 passed.

July 15, 2025

1350

散歩中に見たチョウと植物。 Butterflies and plants seen during the walk.

July 18-19, 2025

1351

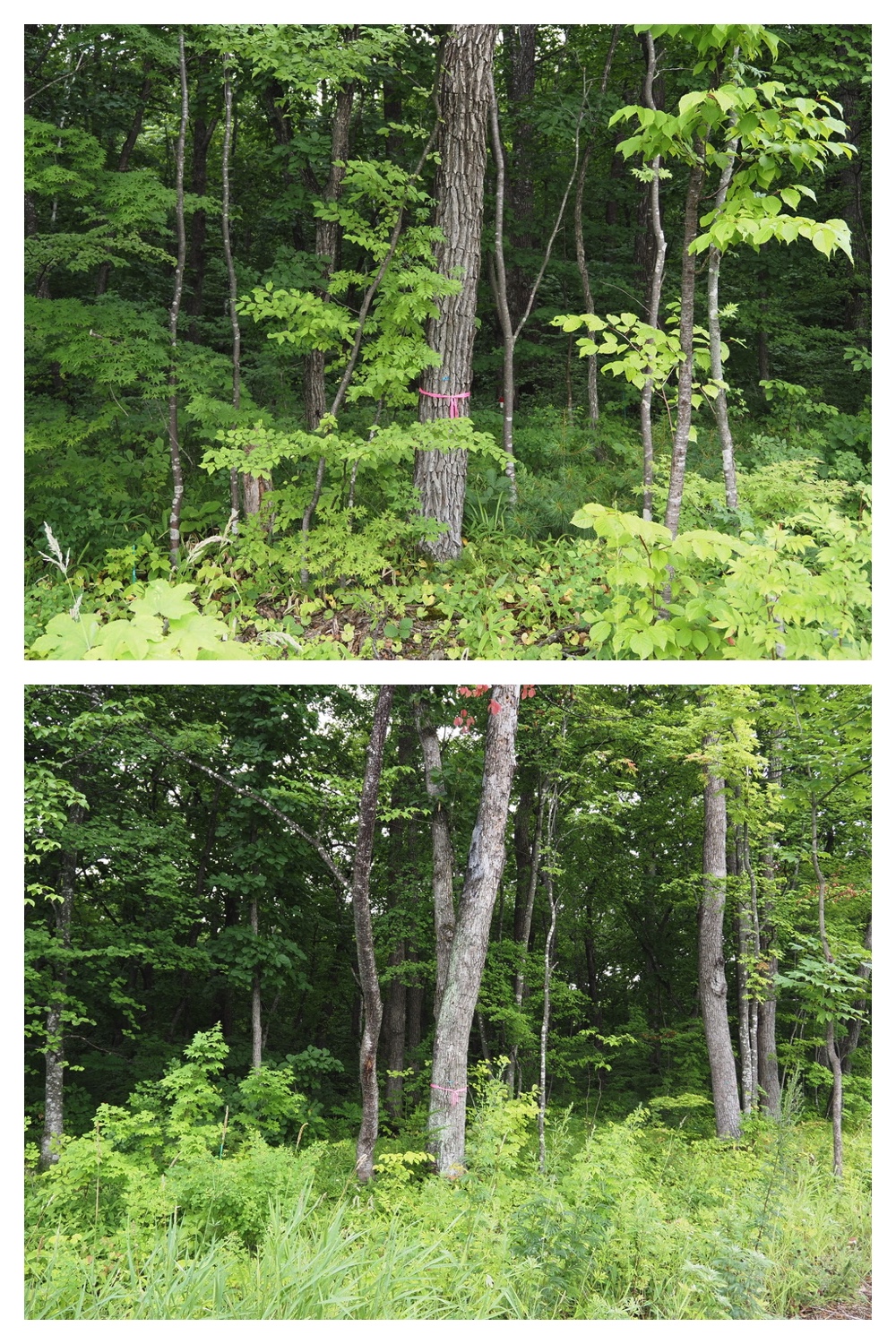

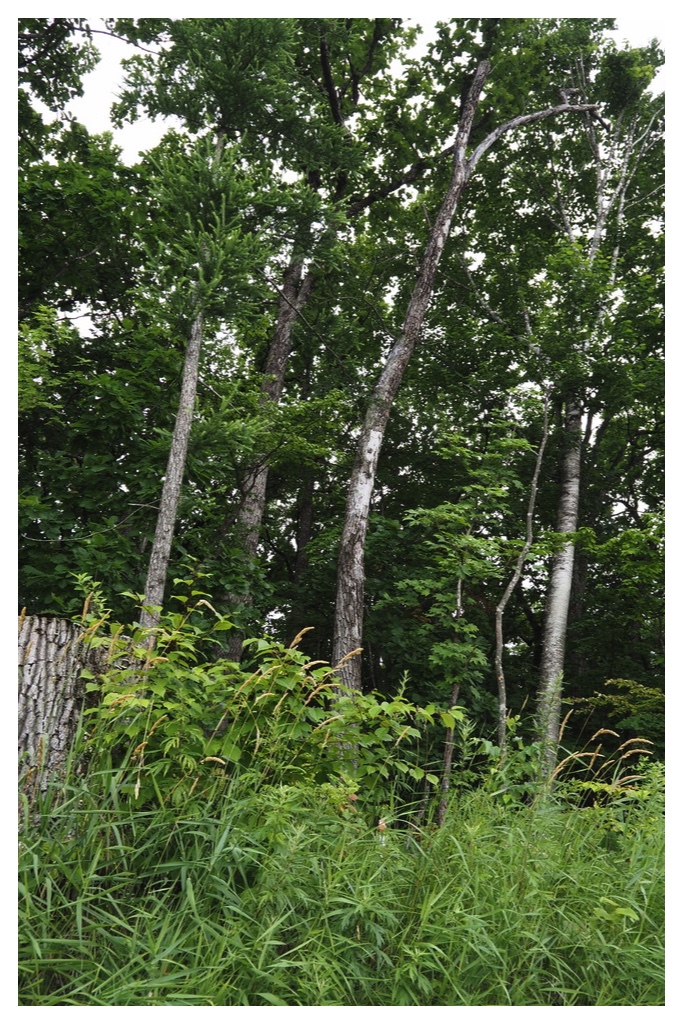

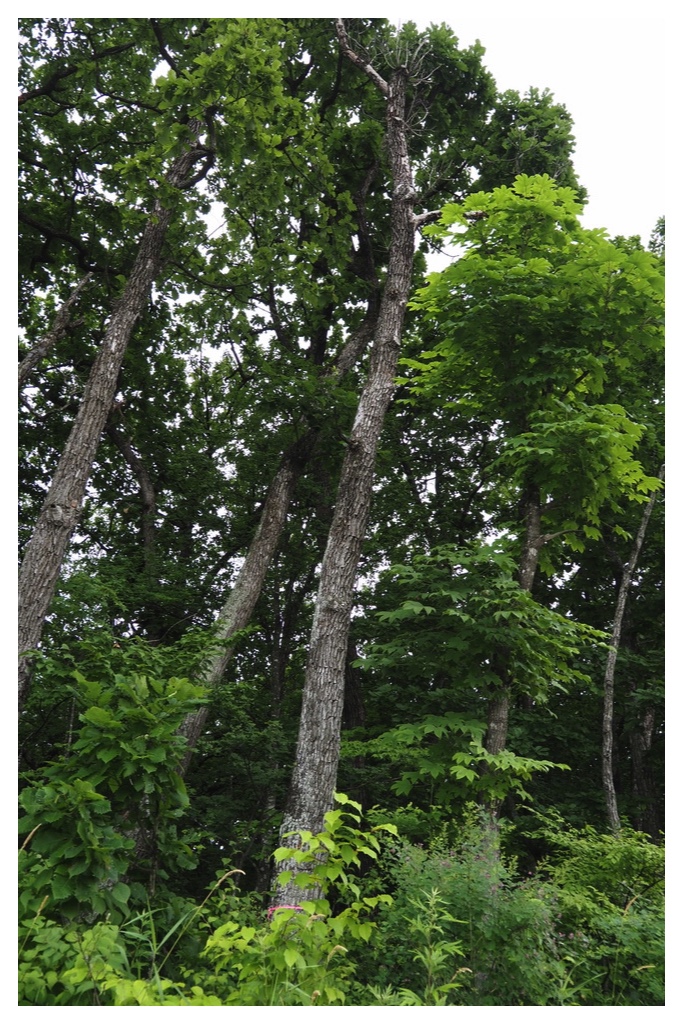

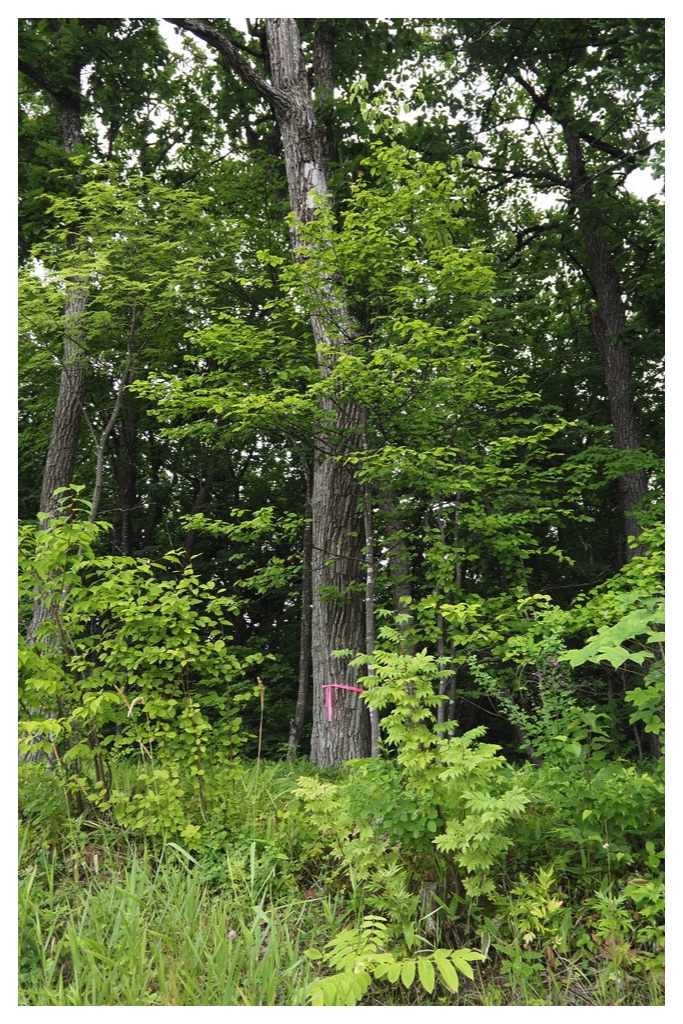

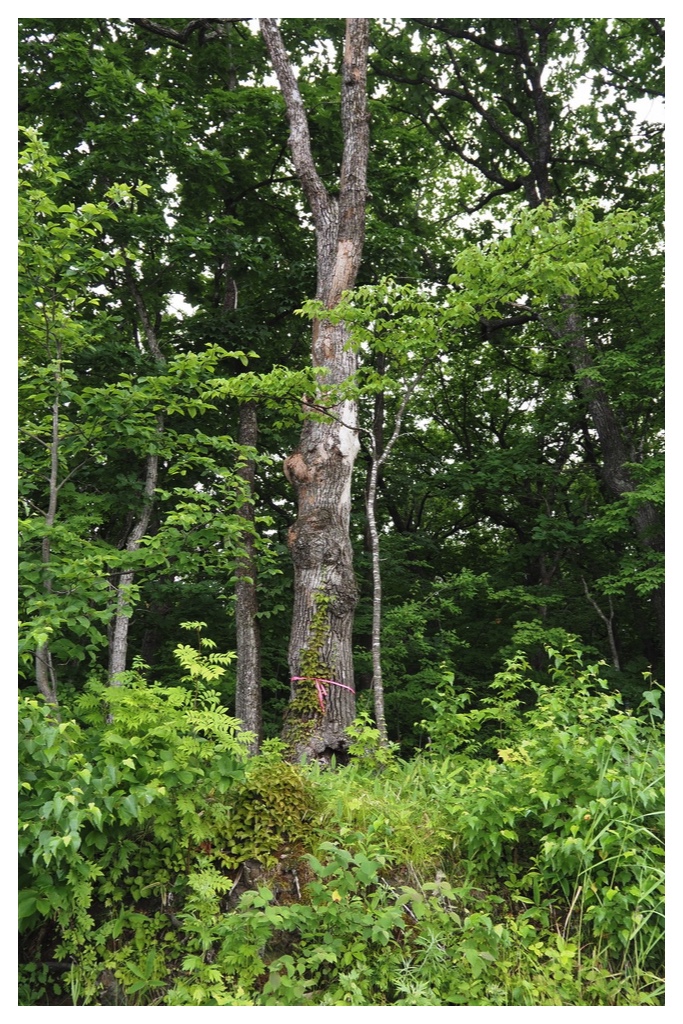

農業高校の森のカシワの枯死について。 Withering of Daimyo oak trees in the forest of Obihiro Agricultural High School.

July 19, 2025

1352

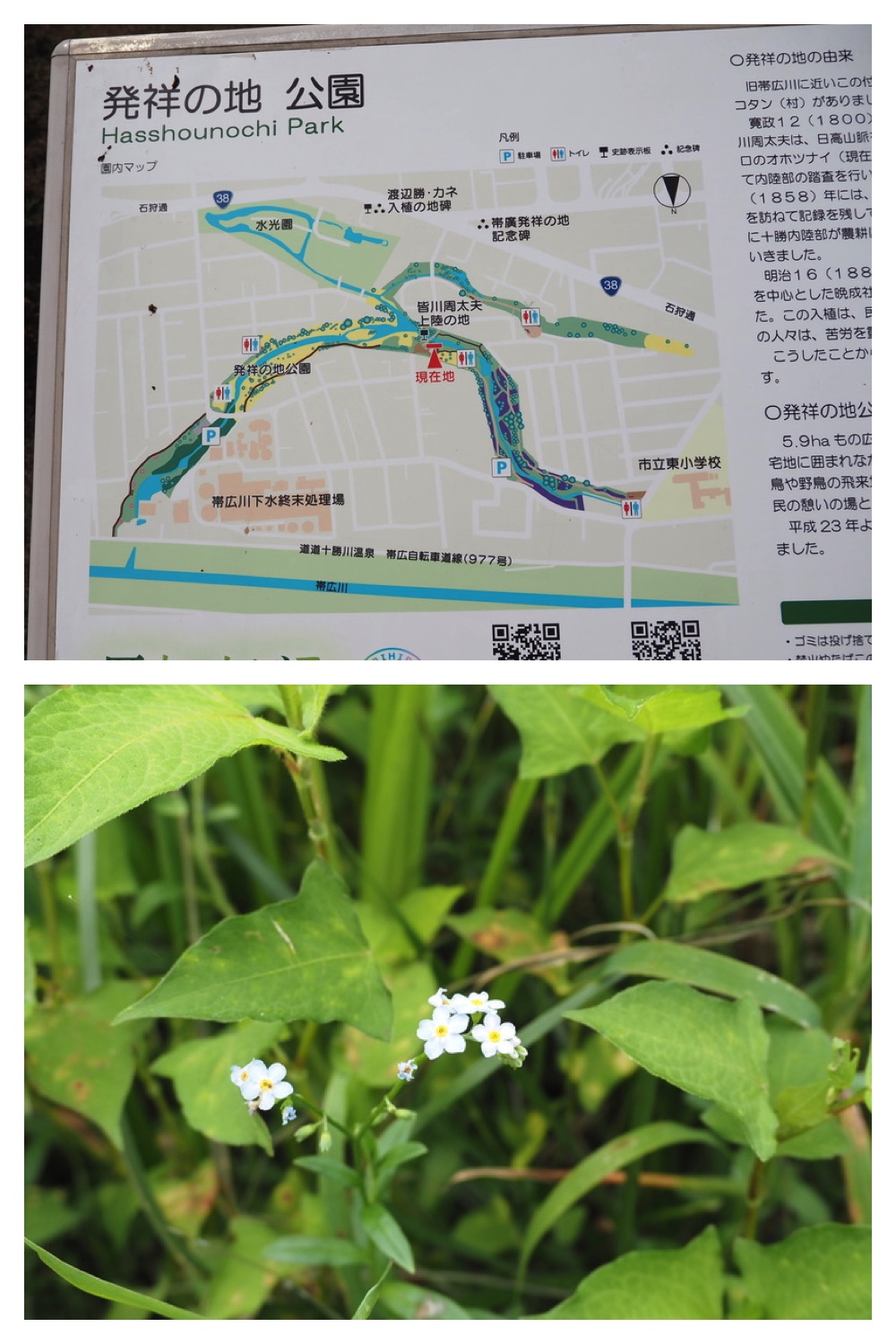

エゾリスの会の活動で発祥の地公園を訪問。 Visiting "Hasshou-no-chi (the cradle of Obihiro)" park as an activity of Ezorisu-no-kai.

July 21, 2025

1353

帯広で記録的な猛暑。 Recordable intense heat in Obihiro.

July 24, 2025

1354

久しぶりの雨。 Light rain after several days.

July 26, 2025

1355

雨上がりの午後、鳥とチョウを観察。 Watching birds and butterflies in the afternoon after rain.

July 27, 2025

1356

庭の花と虫。ちょっと地震。 Flowers and insects in my garden and a little earthquake.

July 28, 2025

1357

雨上がりの散歩。 A walk after a rain.

July 29, 2025

1358

7月26日から29日にかけて写した鳥の写真。 Photos of birds taken from 26 to 29 July.

July 29, 2025

1359

エゾリスの会によるチョウの調査。 Butterfly survey by Ezorisu-no-kai.

August 3, 2025

1360

2025年チョウ類の中間まとめ。 Interim summary of butterflies seen in 2025.

August 6, 2025

1361

大雨の前に散歩。 Walking before heavy rain.

August 8, 2025

1362

家の周りの花。 Flowers around my house.

August 10, 2025

1363

家族と夏休み。 Summer holidays with family.

August 15, 2025

1364

エゾリスの会によるオミナエシ植栽地の管理作業と植物調査。 Taking care of "Ominaeshi" growing site and plant survey by Ezorisu-no-kai.

August 17, 2025

1365

中札内村の日高山脈山岳センターを訪問。 Visiting Hidaka mountain range center in Nakasatsunai village .

August 19, 2025

1366

十勝ヒルズガーデンを訪問。 Visiting Tokachi Hills Garden.

August 21, 2025

1367

エゾリスの会によるチョウの調査。 Butterfly survey by Ezorisu-no-kai.

August 24, 2025

1368

機関庫川沿いの公園から農業高校の森を散歩。 Walking through the parks along Kikanko river to the forest of Obihiro Agricultural High School.

August 26, 2025

1369

畜大農場で建設が進む太陽光発電施設。 Construction of a solar power generation facility is going on in the field of OUAVM.

August 28, 2025

1370

真鍋庭園を訪問。 Visiting Manabe garden.

August 31, 2025

1371

太陽光発電施設工事の進捗とアキノキリンソウ (コガネギク)。 Advance in the construction of a solar power generation facility and the flowering of "Solidgo virgaureasubsp. leiocarpa" .

September 4, 2025

1372

サケの遡上を見に十勝川を訪問。 Visiting Tokachi river to see the salmon uprising against the stream.

September 5, 2025

1373

然別火山群山麓の地質見学。 Geological excursion to the foot-area of Shikaribetsu mountains.

September 6, 2025

1374

エゾリスの会によるチョウの調査。 Butterfly survey by Ezorisu-no-kai.

September 7, 2025

1375

ヘルマン・ヘッセ、チョウ、子どもに関連した百年記念館の特別企画展。 Special exhibitions at the Centennial Museum of Obihiro related to Hermann Hesse, butterflies and children.

September 10, 2025

1376

新田牧場の森でカシワの巨木群を見学。 Watching giant oak trees in the forest of Nitta farm.

September 12, 2025

1377

百年記念館主催の南十勝のジオツアーに参加。 Joining the geo-tour in the southern Tokachi area sponsored by the Centennial Museum of Obihiro.

September 12, 2025

1378

道路工事現場で火山灰層を観察。 Observing volcanic ash layers beside the construction site of a road.

September 15, 2025

1379

エゾリスの会によるチョウの調査と植物調査。 Butterfly survey and plants survey by Ezorisu-no-kai.

September 15, 2025

1380

国見山を訪問。 Visiting Mt. Kunimiyama.

September 19, 2025

1381

道路工事現場の土壌断面を再び観察。 Observing again the soil profile beside the construction site of a road.

September 15, 2025

1382

能取湖とサロマ湖畔の厚岸草群落を観察し、帰りに留辺蘂の「山の水族館」を見学。 Watching the community of Salicornia europaea in the shore of Notoro lake and Saroma lake, and visiting the "Aquarium in the mountain" in Rubeshibe on the way home.

September 25, 2025

1383

十勝ヒルズ、ととろーど、十勝ヶ丘展望台を訪問。 Visiting Tokachi Hills Garden, Toto-road, and the observatory at Tokachigaoka.

September 27, 2025

1384

エゾリスの会による森林植生再生試験区の調査。 Survey of plant species in the forest vegetation rehabilitation plot by Ezorisu-no-kai.

September 28, 2025

1385

畜大農場東側の道路工事現場の土壌断面。 Soil profiles at the road construction site to the east of OUAVM farm.

September 28, 2025

1386

秋になりました。 Autumn has come.

September 29, 2025

1387

野草園と百年記念館の特別企画展を訪問。 Visiting the wild grass garden and the special exhibition at the Centennial Museum of Obihiro.

September 30, 2025

1388

まなびの公園の倒木の片付けと近くの森でキノコ採り。 Removing the fallen tree in Manabino park and collecting mushrooms in the nearby forest.

October 2-3, 2025

1389

機関庫の川公園、真鍋庭園、まなびの公園を訪問。 Visiting Kikanko-no-kawa park, Manabe Garden, and Manabino park.

October 4, 2025

1390

エゾリスの会によるエゾリスセンサスとチョウの調査。 Census of Hokkaido squirrel and survey of butterflies by Ezorisu-no-kai.

October 5, 2025

1391

機関庫の川公園、まなびの公園、農業高校の森を散歩。 Walking in Kikanko river park, Manabino park, and the forest of Obihiro agricultural high school.

October 7, 2025

1392

帯広動物園と緑ヶ丘公園を散歩。 Visiting Obihiro zoo and Midorigaoka park.

October 8, 2025

1393

発祥の地公園を訪問。 Visiting "Hasshou-no-chi" park.

October 9, 2025

1394

自転車で十勝川の北側の道を通って十勝ヶ丘展望台を訪問。 Visiting "Tokachigaoka" observatory by bicycle passing through the northern shore of Tokachi river.

October 11, 2025

1395

JICA森林コース研修員さんたちを迎え、エゾリスの会の里山作り活動。 Activity of home town forest maintenance by Ezorisu-no-kai receiving the participants of JICA forest course training.

October 13, 2025

1396

真鍋庭園を訪問。 Visiting Manabe Garden.

October 14, 2025

1397

十勝ヒルズを訪問。 Visiting Tokachi Hills Garden.

October 15, 2025

1398

帯広の紅葉。 Autumn colors in Obihiro.

October 19, 2025

1399

畜大牧草地東側土壌断面内の土塊が意味するもの。 What is suggested by the soil clods in the soil profile to the east of OUAVM grassland.

October 20, 2025

1400

畜大、農業高校の森、まなびの公園、機関庫の川公園の紅葉。 Autumn-colored leaves in the forests of OUAVM, agricultural high school, "Manabino" park and "Kikanko-no-kawa" park.

October 20, 2025

1401

深まる帯広市清流地区の紅葉。 Deepened red and yellow color of leaves in the Seiryu area, Obihiro.

October 22, 2025

1402

庭の小さな畑の片付け。 Cleaning up a small field in my garden.

October 23, 2025

1403

自転車で帯広神社と発祥の地公園を訪問。 Visiting Obihiro shrine and "Hasshou-no-chi" park by bicycle.

October 24, 2025

1404

機関庫の川公園、まなびの公園、農業高校の森の紅葉・黄葉。 Autumn colored leaves in Kikanko river park, Manabino park, and the forest of Obihiro agricultural high school.

October27, 2025

1405

真鍋庭園の紅葉・黄葉。 Autumn colored leaves in Manabe Garden.

October27, 2025

1406

十勝ヒルズの訪問と帯広の森で温度ロガーの回収。 Visiting Tokachi Hills Garden and collecting temperature loggers in the forest of Obihiro.

October28, 2025

1407

帯広の森での2024年11月から2025年10月までの気温と地温の変化および清流地区の気温・地温との比較。 Change in air temperature and underground temperature in the forest of Obihiro, and the comparison with those in Seiryu area.

October29, 2025

1408

畜大往復の道上の秋の景色。 Autumn sceneries on the way to and from OUAVM.

October30, 2025

1409

暴風雨の後の秋の景色。 Autumn sceneries after the rainstorm.

November 2, 2025

1410

札内ガーデン温泉、十勝エコロジーパーク、真鍋庭園を巡る紅葉狩り。 Admiring autumn colors at Satsunai Garden Spa, Tokachi Ecology Park, and Manabe Garden.

November 3, 2025

1411

卒業生さん家族の訪問。 Visit of a family of graduate lady student.

November 4, 2025

1412

紅葉、黄葉、落葉の進行。 Progress in turning autumn colors and falling leaves.

November 7, 2025

1413

帯広の森でエゾリスの会の温度ロガーの表示板を更新し、もりの山から日高山脈と大雪の山々を眺めました。 Renewing the indication board of temperature loggers at the activity site of "Ezorisu no kai" and viewing the mountains of Hidaka and Taisetsu from the top of "Morinoyama" observatory mound.

November 8, 2025

1414

エゾリスの会で池の周りの環境整備。 Maintenance of the field environment around a pond by Ezorisunokai.

November 9, 2025

1415

とかち・市民「環境交流会」でのエゾリスの会の展示の設営と当日の様子。 Preparation of the exhibition of Ezorisunokai at the "Meeting of exchanging environmental informations by the citizens of Tokachi" and the scenes on the day..

November 14-15, 2025

1416

はぐくーむでの大原雅北大名誉教授によるエンレイソウ属植物の生活史に関する講演会に参加して Attending the lecture on the life history of Trillium species by Prof. Oohara at "Hagukumu", Obihiro.

November 15, 2025

1417

売買川の堤防「サケのふるさと公園」まで散歩。 Walking to "Sakeno-Furusato (home of salmon)" park at the bank of Urikai river.

November 16, 2025

1418

冬支度。 Preparing for winter.

November 19, 2025

1419

散歩中に見た晩秋の植物。 Plants in late autumn seen during a walk.

November 21, 2025

1420

もりの山を訪問。 Visiting Morinoyama.

November 23, 2025

1420

もりの山を訪問。 Visiting Morinoyama.

November 23, 2025

1421

真鍋庭園を訪問。 Visiting Manabe Garden.

November 24, 2025

1422

農業高校のカラマツ並木とカシワ林を訪問。 Visiting the Larch tree array and the forest of Obihiro Agricultural High School.

November 25, 2025

1423

農業高校のカラマツ並木の季節変化。 Seasonal change of the Larch tree array of Obihiro Agricultural High School.

November 25, 2025

1424

冬間近の農業高校の森。 Forest of Obihiro Agricultural High School just before the full winter.

November 30, 2025

1425

帯広で実質的な初雪。 Actually first snow in Obihiro.

December 4, 2025

1426

世界土壌の日にMacのトラブルに対処。 Fixing the Mac trouble on a World Soil Day.

December 6, 2025

1427

エゾリスの会による鳥類調査。 Bird survey by Ezorisu-no-kai.

December 7, 2025

1428

近くの公園で鳥類観察。 Watching birds in the near-by parks.

December 9-10, 2025

1429

夕暮れの散歩。 Taking a walk in the evening.

December 12, 2025

1430

ハクチョウの群れ。 A flock of swans.

December 13, 2025

1431

エゾリスの会の望年会。 Year-end party of Ezorisu-no-kai.

December 14, 2025

1432

大雪と除雪。 Heavy snow and its clearance.

December 15-16, 2025

1433

農業高校の森の周辺を散歩。 Walking around the forest of Obihiro Agricultural High School.

December 17, 2025

1434

カンジキを履いて近くの公園を散歩。 Walking in a near-by park wearing a pair of wooden snow shoes.

December 19, 2025

1435

2025年のクリスマスと年末の写真。 Photos in Christmas and the end of year, 2025.

December 28, 2025

1436

長い年月の間に主に畜大キャンパスで撮った馬の写真。 Photos of horses mostly taken in the campus of OUAVM during many years since 1991.

December 28, 2025

NY26

2026年新年の挨拶。 New Year Greeting on January 1, 2026.

January 1, 2026

Cal26

2026年のカレンダー写真。 Calendar photos for the year 2026.

January 1, 2026

1437

わが家の年末年始 The end and beginning of the year in my family.

January 1, 2026

1438

今年最初の散歩 The first walk in this year.

January 2, 2026

1439

1月3日の満月 Full moon on January 3.

January 3, 2026

1440

長男家族の出発 Departure of my son's family.

January 4, 2026

1441

今年最初のミニバレーに参加 Joining the mini-volley game for the first time in this year.

January 5, 2026

1442

カンジキの修理 Repairing the wooden snow shoes.

January 7, 2026

1443

1週間ぶりの散歩 A walk after 7 days.

January 14, 2026

1444

川西神社でどんど焼き A fire fest in the Kawanishi village shrine.

January 15, 2026

1445

風邪が治ったので散歩 A walk after recovering from a slight cold.

January 18, 2026

1446

氷と鳥を見ながら散歩 A walk while watching ice and birds.

January 19, 2026

1447

強風のなか散歩 Walking in a strong wind.

January 20, 2026

1448

逆まわりに散歩 Walking counter-wise.

January 21, 2026

1449

散歩中アカゲラを観察 Watching Great Spotted Woodpecker on a walk.

January 22, 2026

1450

散歩中コゲラを観察 Watching Black Woodpecker on a walk.

January 23, 2026

1451

散歩中アカゲラ、キバシリ、ヒガラを観察 Watching Great Spotted Woodpecker, Eurasian Treecreeper and Coal Tit on a walk.

January 24, 2026

1452

エゾリスの会による鳥類調査 Bird survey by Ezorisu-no-kai.

January 25, 2026

1453

まなびの公園でアカゲラ、ゴジュウカラ、シジュウカラを観察 Watching Great Spotted Woodpecker, Eurasian Nuthatchi, and Japanese Tit in the Manabino park.

January 26, 2026

1454

わが家付近の機関庫の川でダイサギを観察 Watching Great Egret in the Kikanko river near my house.

January 27, 2026

1455

強風のなかを散歩 Walking in a strong wind.

January 30, 2026

1456

帯広氷まつりを訪問 Visiting the Ice Festival of Obihiro.

January 31, 2026

1457

売買川の鮭のふるさと公園まで散歩 Walking to "Sake-no-furusato" park along the Urikai river.

February 1, 2026

1458

歩数計を持って散歩 Walking with a pedometer.

February 2, 2026

1459

散歩中シメを観察 Watching Hawfinch on a walk.

February 3, 2026

"To Page Top"

##############################################################

十勝自然史研究会の巡検で三股火砕流と渋山層を観察。 Observing "Mitsumata" pyroclastic flow and "Shibusan" sedimentary layers by joyning the excursion of "Tokachi Shizenshi Kenkyuukai (Natural history research group in Tokachi)". June 21, 2025

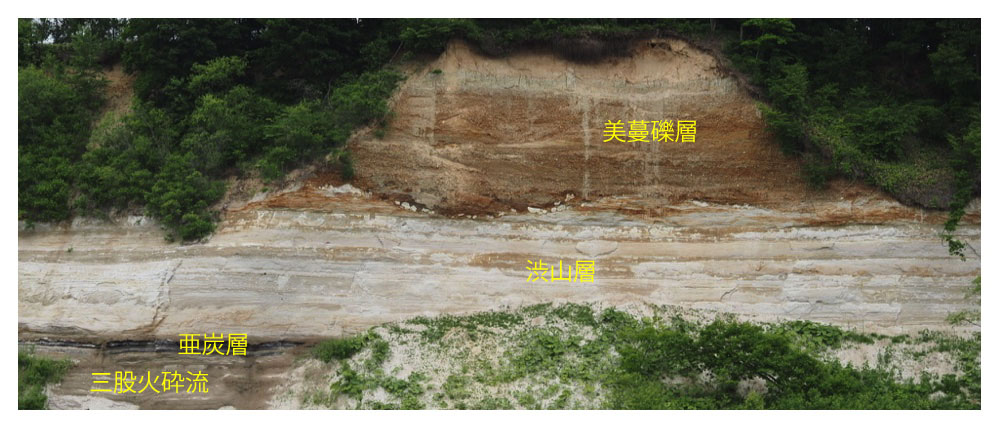

6月21日は「十勝の自然史研究会」のバス巡検に初めて参加させて頂きました。今日は芽室町、御影町、清水町などで、十勝三股火砕流と亜炭層、その上に堆積した渋山層、美蔓礫層などを観察しました。十勝三股火砕流は100万年くらい前に、十勝三股を中心とする大規模なカルデラ噴火があり、その火砕流が厚く十勝北部と中部を覆ったものです。亜炭層を含む渋山層は火砕流の上に発達した湿原に厚く堆積した土層です。今から100万年以降のダイナミックな十勝平野の形成の歴史を見させてもらったことになります。今日のバス巡検では途中見晴らしの良い地点に立ち寄り日高山脈や山脈のカール地形を眺めることも予定に入っていましたが、あいにくの曇天で、一番近くの剣山でさえ山はまったく眺めることができませんでした。

百年記念館前に集合、出発まで

朝8時30分頃のグリーンパーク(上)、百年記念館前の駐車場での受付と出発を待つマイクロバス。十勝ナンバーの新車でした。(下)

芽室、芽室川左岸

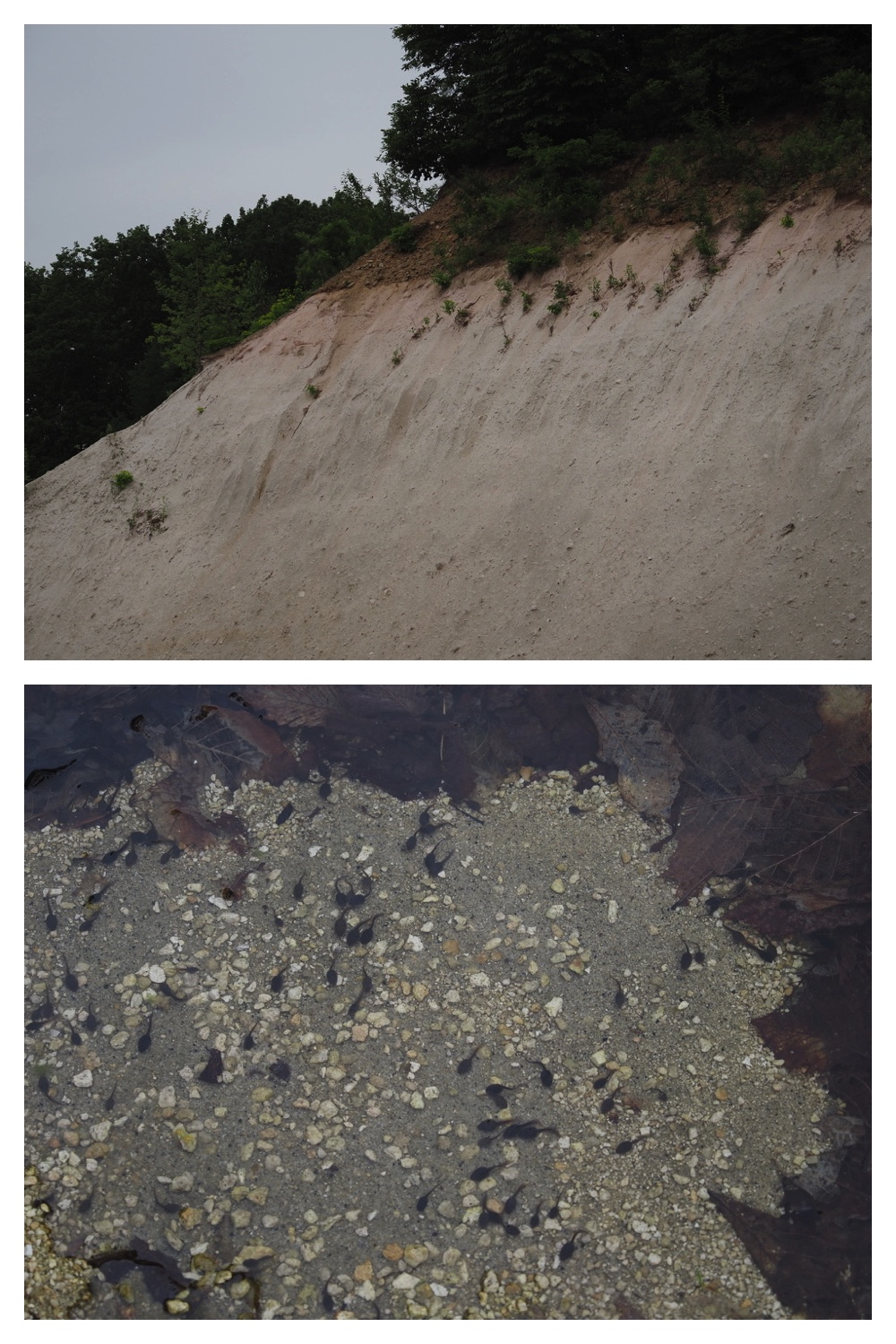

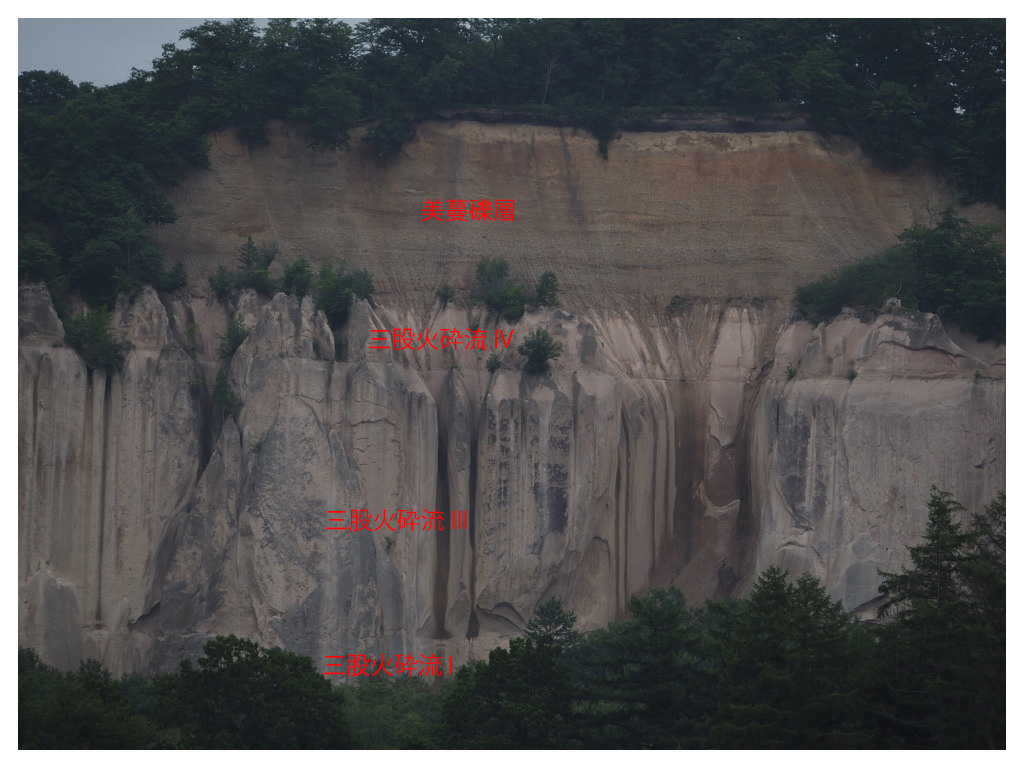

芽室愛菜館南の絶景ポイント。残念ながら山は見えませんでした。(上)、芽室坂南付近の芽室川左岸。最下部が三股火砕流、その上に亜炭層、さらにその上に渋山層堆積物、最上部の褐色の部分は美蔓礫層。三股火砕流と亜炭層は渋山層の構成部分として含められるそうです。(下)

最下部が三股火砕流、その上に亜炭層、さらにその上に渋山層堆積物、最上部の褐色の部分は美蔓礫層。

最下部が三股火砕流、その上に亜炭層、さらにその上に渋山層堆積物、最上部の褐色の部分は美蔓礫層。(上)、芽室川(下)

芽室、上旭付近

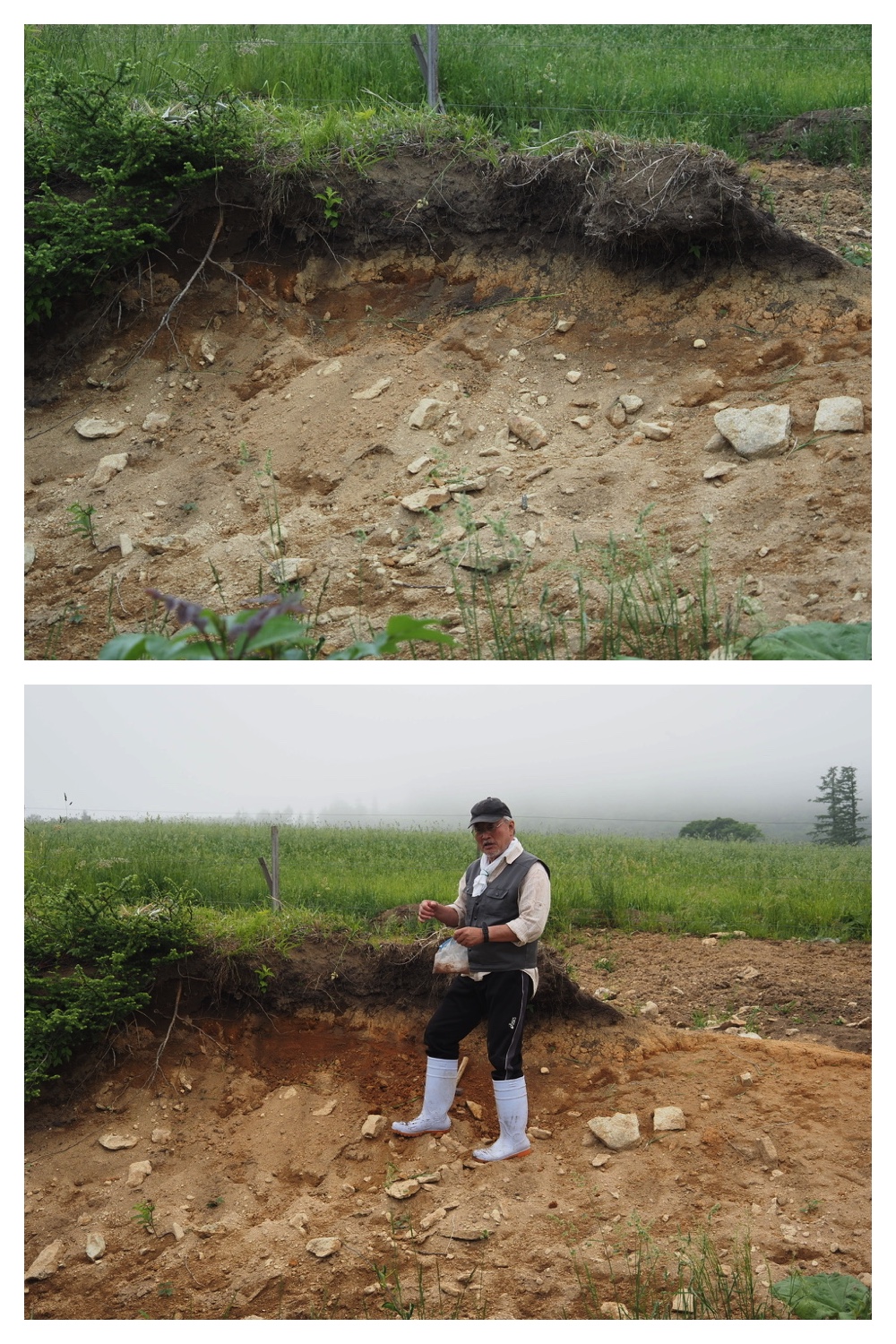

牧草地内にある花崗岩の巨石(漂石)。土石流で運ばれたもの(上・下)

御影南5線付近、御影公園

扇状地上に残る微高地地形(上・下)

扇状地上に残る微高地地形(上)、御影公園(下)

御影公園(上)、清水円山展望台(下)

清水、丸山展望台付近

清水円山展望台(上・下)

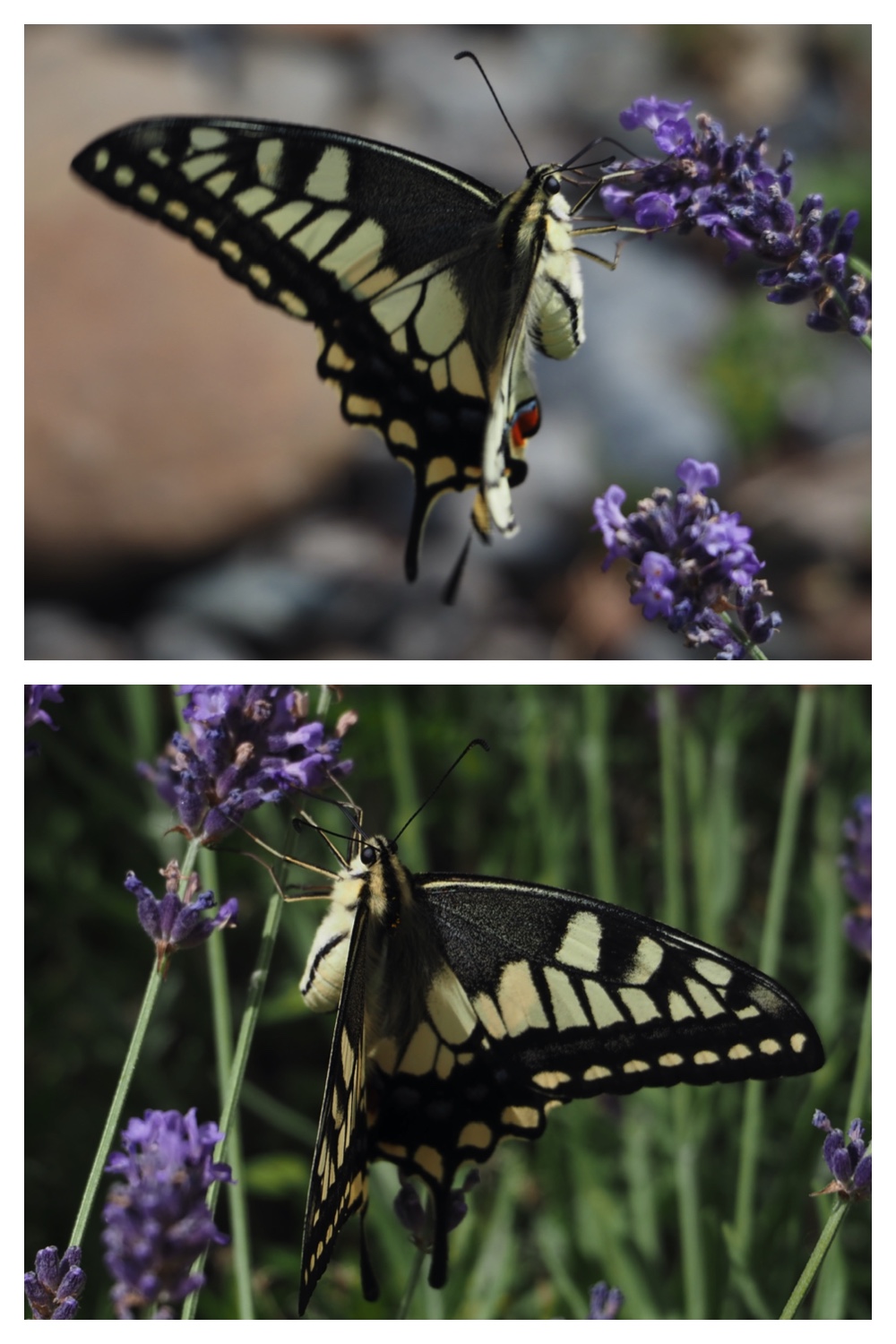

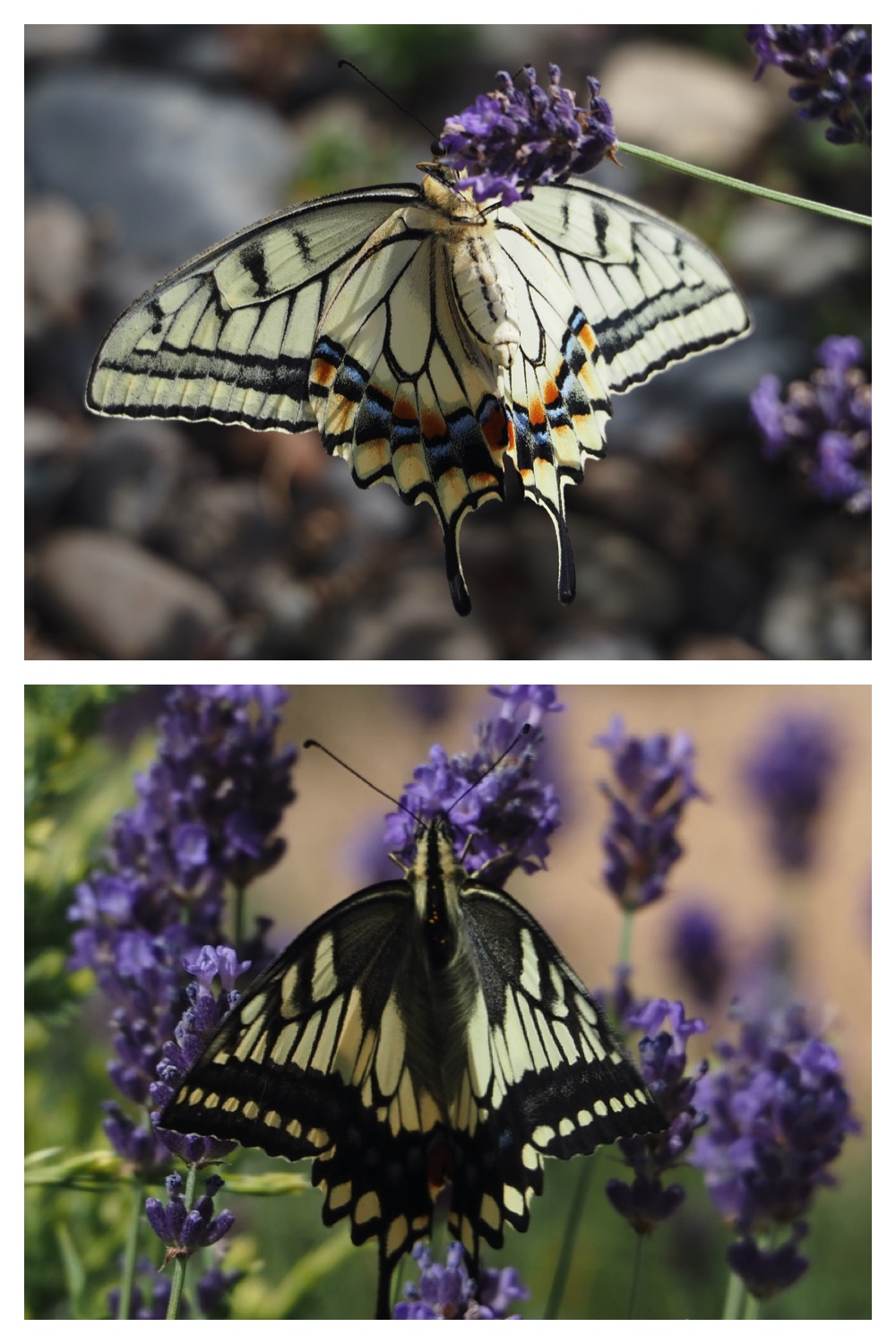

展望台にたくさんいたヤマキマダラヒカゲ(上)、展望台付近のホルンフェルス(下)

ホルンフェルスの石(上)、清水町の牧草地(下)

山麓緩斜面における土砂・岩石の移動、凍結融解によるソリフラクション(上・下)

風化した花崗岩(上)、上記観察地点付近の風景(下)

ペケレベツ川周辺

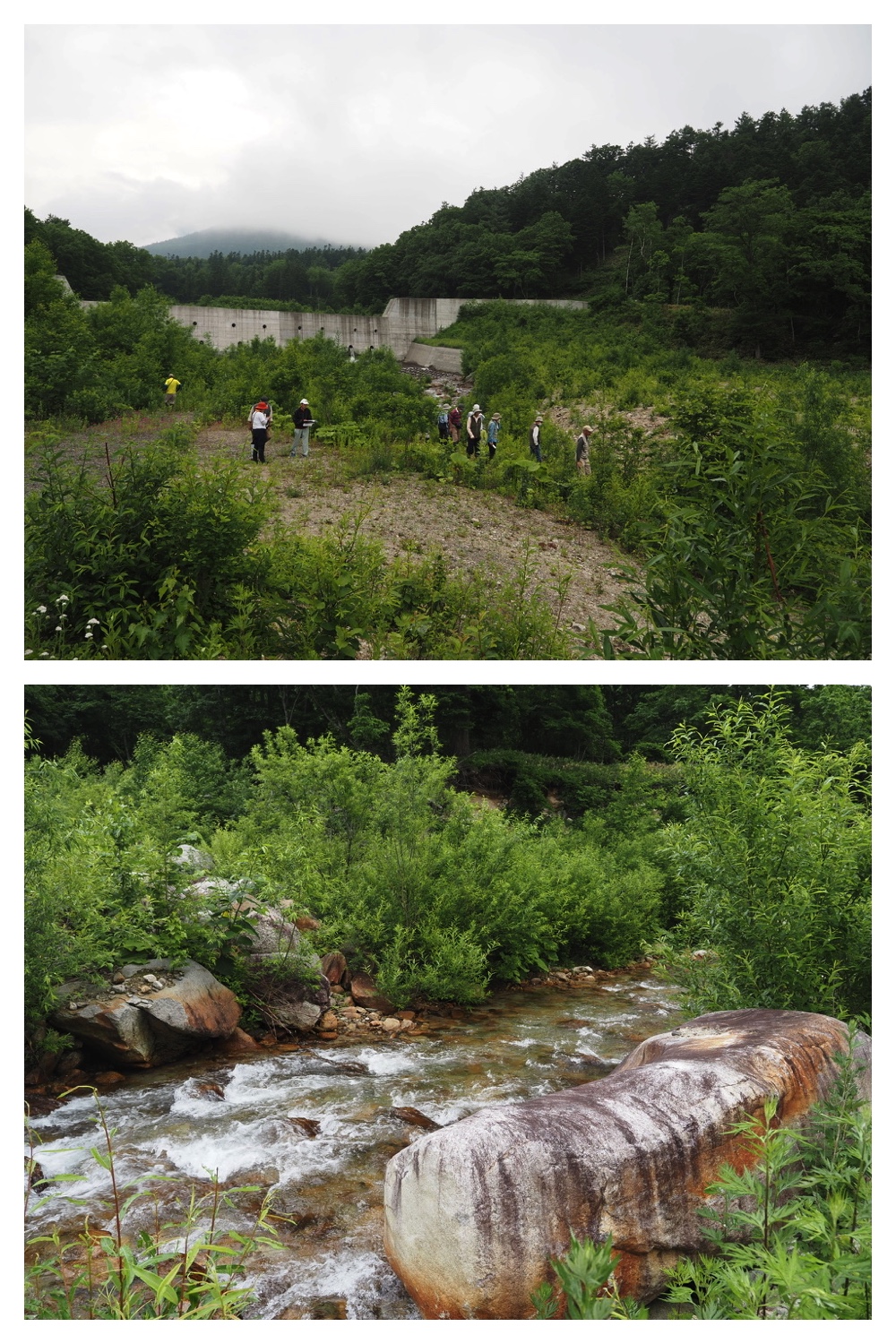

上記観察地点付近の風景(上)、ペケレベツ川第1砂防ダム(下)

ペケレベツ川第1砂防ダム(上)、花崗岩の岩塊が転がる河床(下)

ホルンフェルス(上)、花崗岩(下)

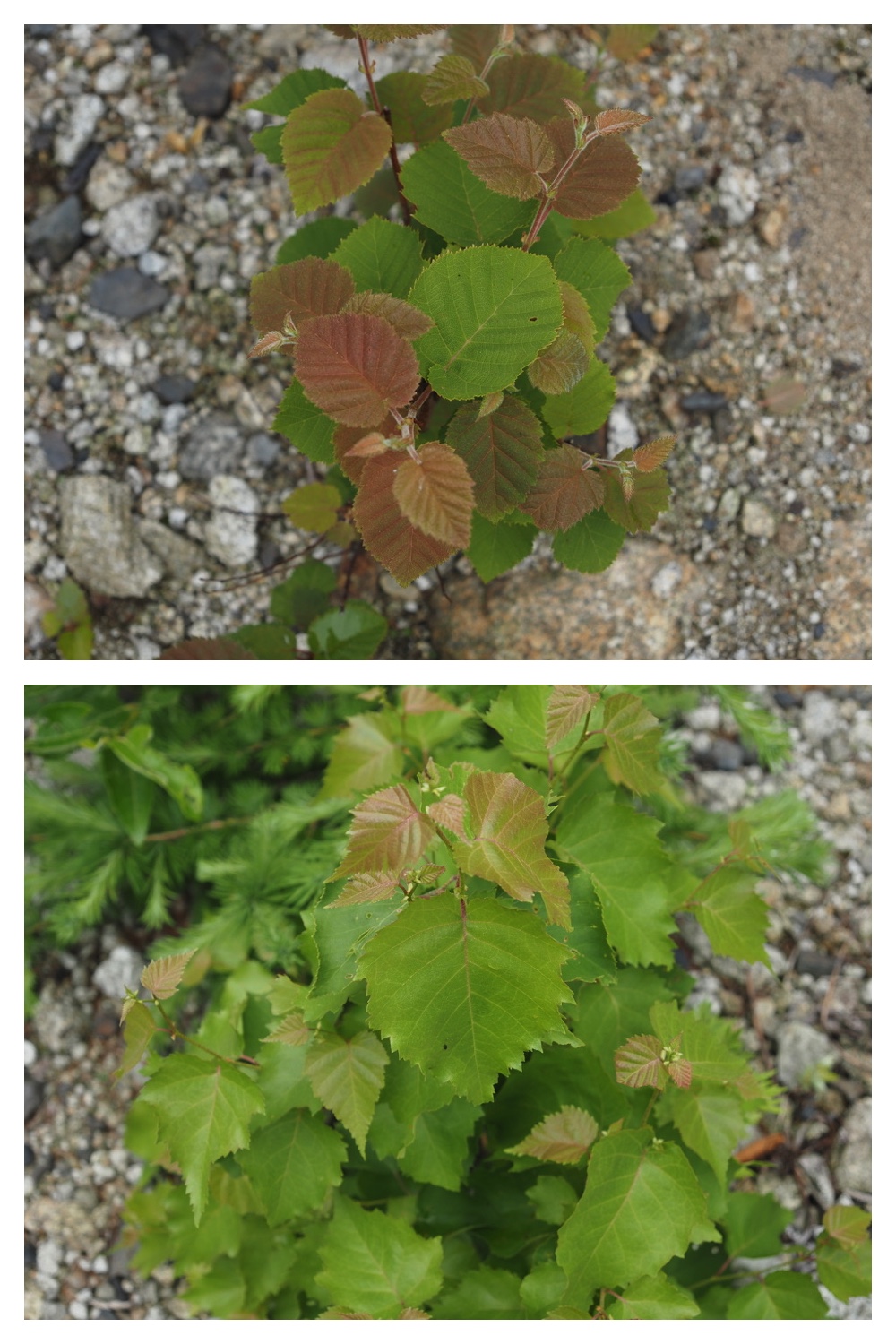

ヤチカンバの実生(上)、シラカバの実生(下)

ケショウヤナギの実生(上)、バッコヤナギ(下)

ヤチカンバ(上)、ハムシ(下)

バッタの幼生(上)、テマリツメクサ(下)

ナミテントウ(上)、ムシトリナデシコ(下)

清水公園

清水公園(上・下)

清水町、サカキ建設プラント

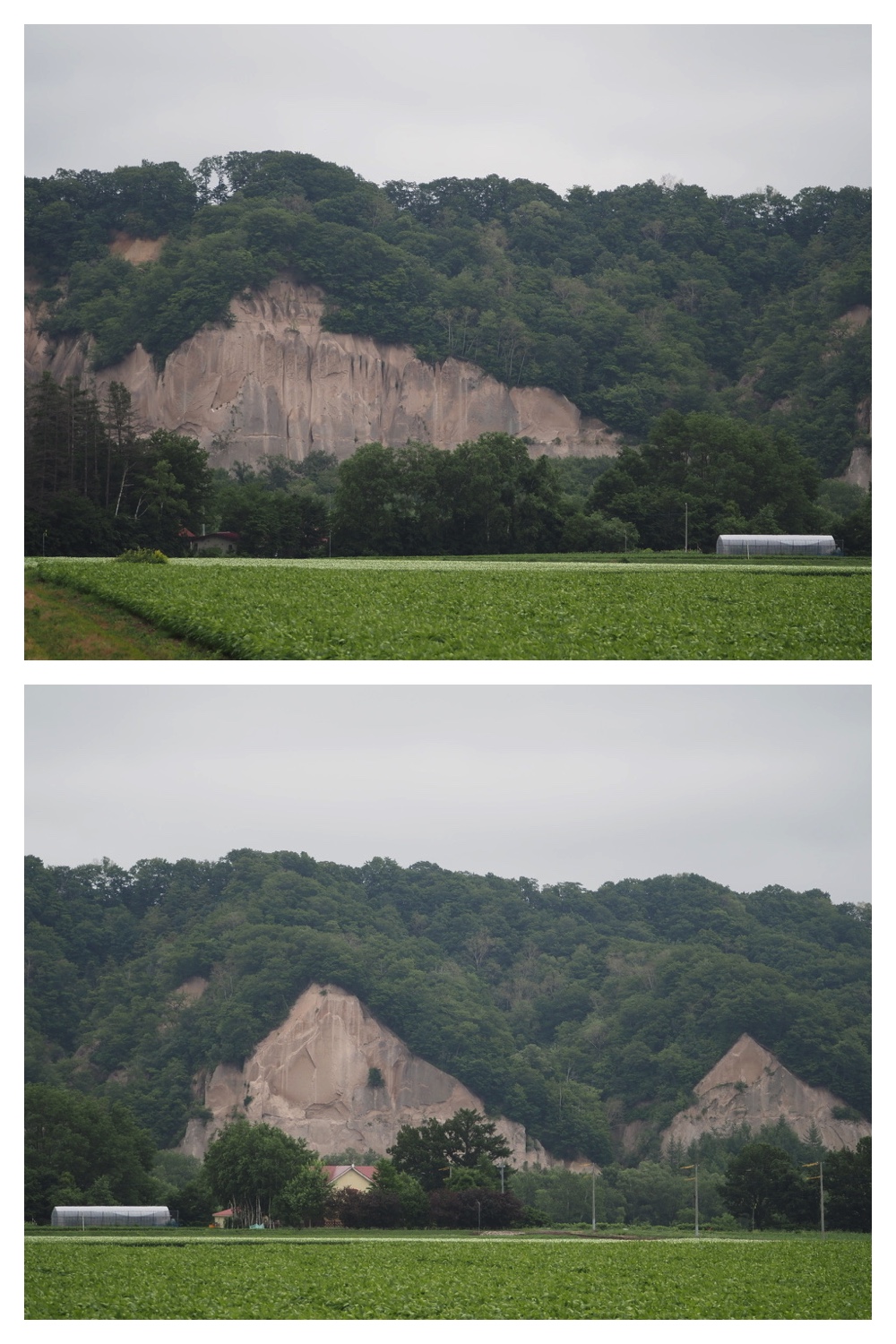

三股火砕流(上)、三股火砕流Iと三股火砕流III(下)

三股火砕流Iと三股火砕流III(上)、崖下の水溜まりにいたオタマジャクシ(下)

火砕流中に含まれていた炭化物(上・下)

三股火砕流Iと三股火砕流III(上)、火砕流上部の土層、水の流れを示している。(下)

三股火砕流Iと三股火砕流III(上)、三股火砕流Iの下部(下)

清水町、大和露頭

三股火砕流の大断面(上)、三股火砕流、亜炭層、渋山層が堆積した大和露頭(下)

"To Page Top"

エゾリスの会による植物調査。 Plant survey by Ezorisu-no-kai. June 22, 2025

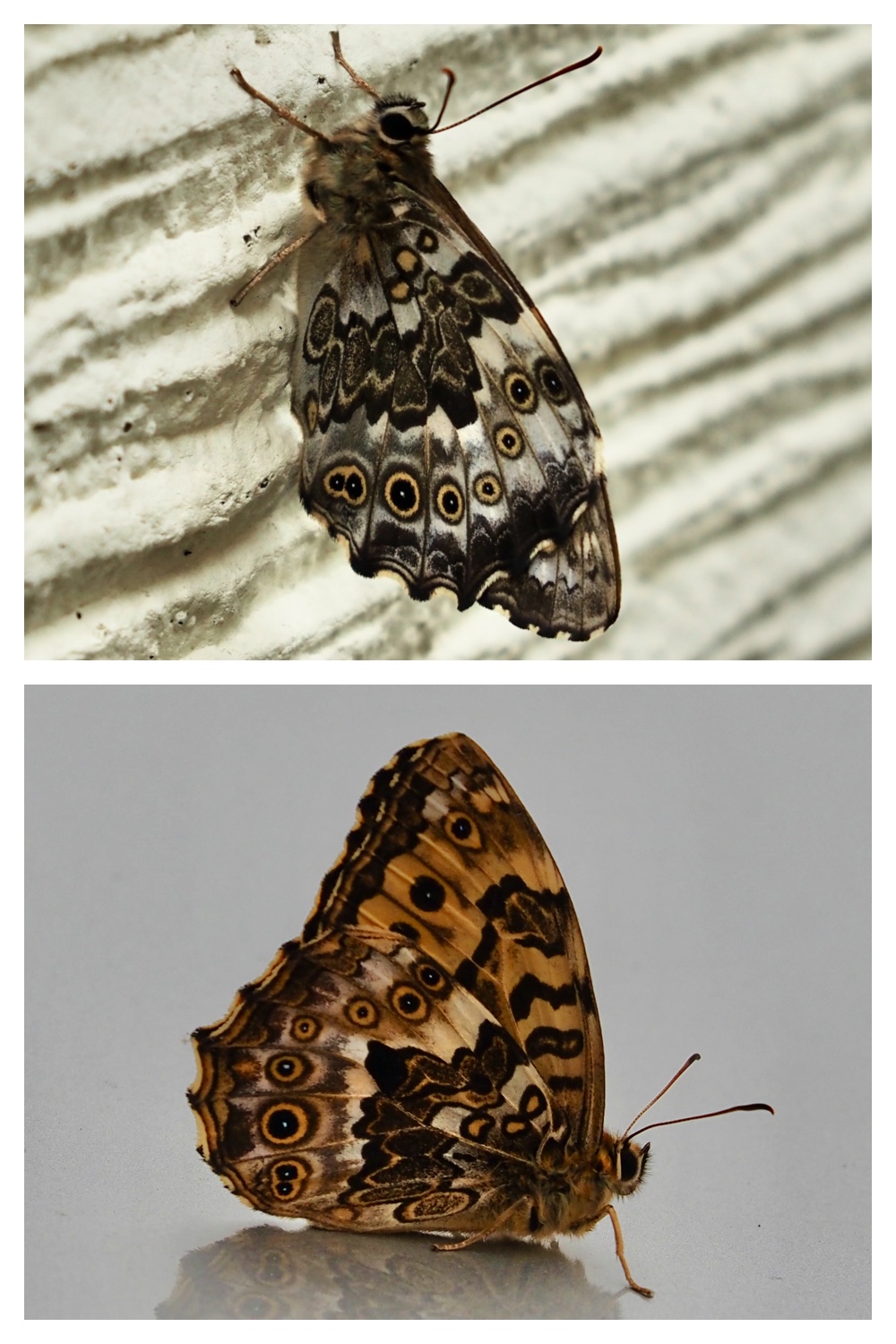

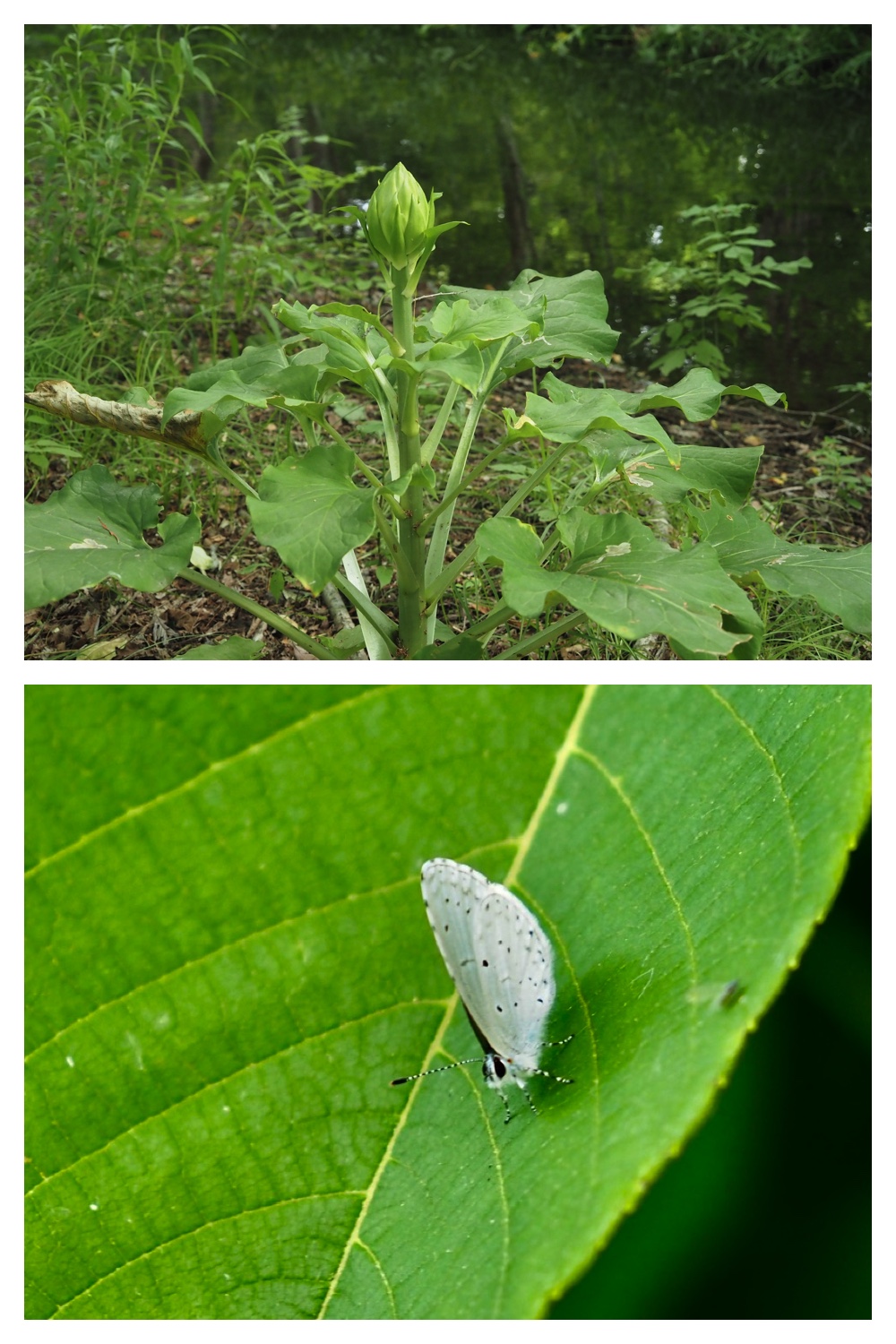

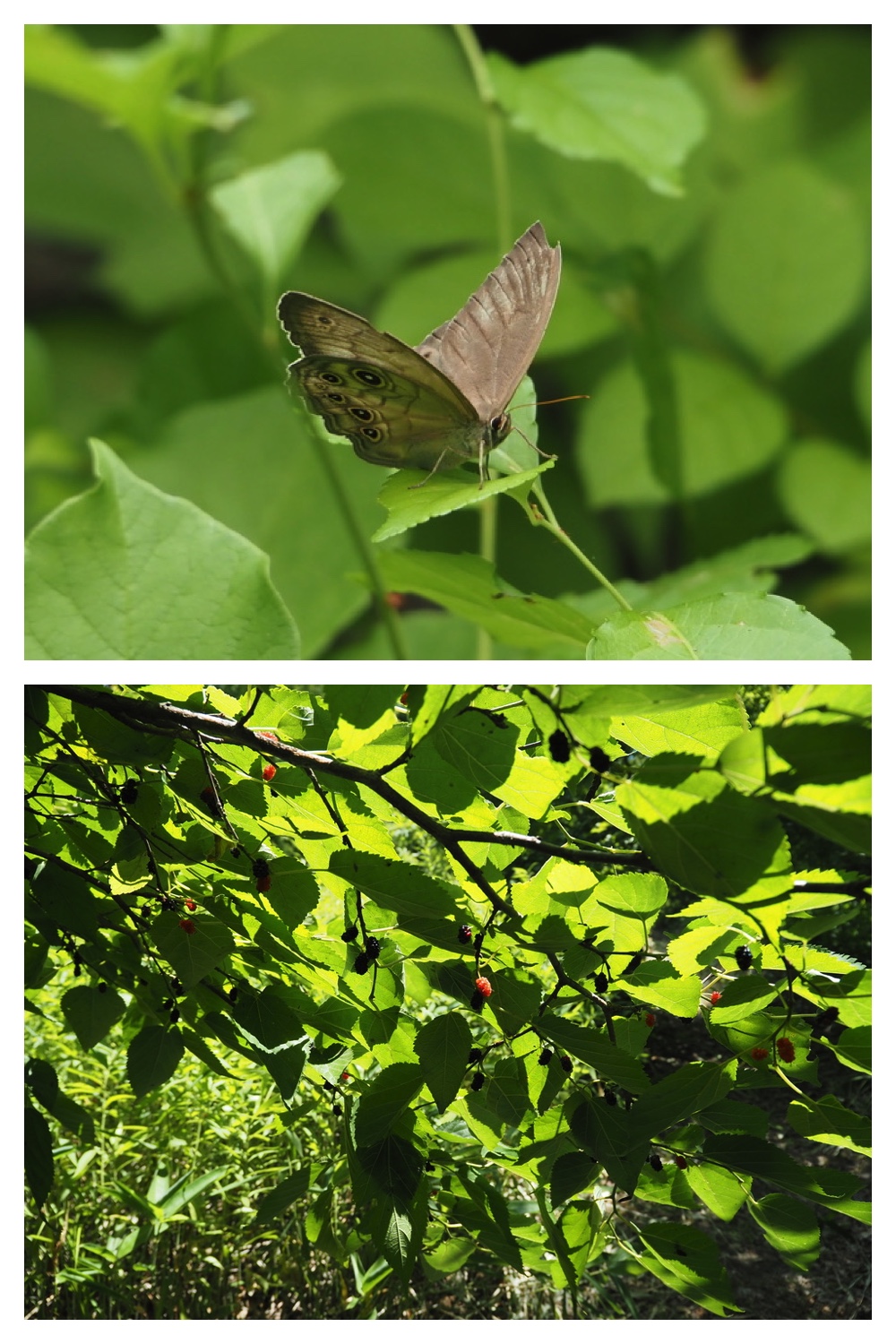

6月22日は午後からエゾリスの会による帯広の森の植物調査があったので参加してきました。22日はさらに早朝5時から鳥類調査、午前9時からチョウの調査も予定されていましたが、雨が降ったので午前の部は中止となりました。植物調査は通常の調査ルート上での開花結実植物の有無のチェックに加えて、指標種の全数調査が加わったのでいつもの2倍大変でした。しかし、今まで見たことがなかった植物、セイタカスズムシソウ(同定確認中)やコバノイチヤクソウを見つけることができました。いつも見る植物の中ではオオウバユリの蕾が大きくふくらみ、ヤマグワの実が黒ずんで甘くなってきました。家から出かける前に家の外壁にサトキマダラヒカゲがとまっているのを見つけました。昨日は清水の円山展望台でヤマキマダラヒカゲを見つけましたので、キマダラヒカゲの季節になったのっだなと思いました。

集合時の様子(上)、指標種の全数調査(下)

コバノイチヤクソウ(上・下)

セイタカスズムシソウ(同定確認中)(上)、クモキリソウ(下)両種は隣り合って生えていました。

ミツバツチグリの実(上・下)

脱皮中のテントウムシ(上)、熟してきたヤマグワの実(下)

ミミナグサの花(上)、オオヤマフスマの花びらに小さな虫が乗っていました。(下)

ミミナグサの実(上)、カラマツの毬果(下)

エゾノレンリソウの花(上)、エゾノレンリソウの茎の翼(下)

イボタノキの蕾(上)、フタリシズカの未熟な実(下)

エゾノタチツボスミレの実(上・下)

ミヤマウツギの実(上)、今年初めて見たキツリフネ(下)

オオダイコンソウ(上)、エゾノシモツケソウ(下)

オオハナウド(上・下)

エゾオオヤマハコベ(上)、栄通りの歩道脇に生えていた小麦(下)

マツヨイセンノウ(上)、ルピナス(下)

ドロノキの綿毛の実(上)、ジョウカイボン(下)

キツネの巣穴(上)、ハマナス(下)

往路、帯広の森の遊歩道脇に生えていたイワミツバ(上・下)

往路、帯広の森の遊歩道脇に生えていたイワミツバ(上)、帯広の森の遊歩道脇に生えていたクサフジ(下)

家の近くの農家畑。甜菜と小麦(上)、刈り取りが終わった農業高校の牧草地(下)

家の外壁にとまっていたサトキマダラヒカゲ(上)、6月21日に清水円山展望台付近で見たヤマキマダラヒカゲ(下)

"To Page Top"

帯広市野草園を訪問。 Visiting the Wild Grass Garden of Obihiro. June 24, 2025

6月24日の午後は帯広市野草園に行ってきました。猛暑なので自家用車で行ってきました。オニシモツケとエゾノシモツケソウが咲いていました。管理人さんに伺ったところ、2、3日前から咲き始めたとのことでした。これらの花が目的だったので、間に合ってよかったです。他にはヤマブキショウマとエゾノサワアザミの花が咲いていました。クガイソウとハエドクソウには若い花穂が着いていました。

駐車場から野草園に向かう道(上)、ミズヒキの葉(下)

野草園の入り口付近(上)、オニシモツケの群落(下)

オニシモツケの花(上・下)

オニシモツケの花(上・下)

オニシモツケの花(上)、ヤマブキショウマ(下)

ヤマブキショウマ(上・下)

ヤマブキショウマ(上・下)

エゾノシモツケソウの花(上・下)

エゾノシモツケソウの花(上・下)

エゾノシモツケソウの花(上・下)

オオハナウドの花(上・下)

オオハナウドの花(上・下)

バイケイソウの花(上・下)

クルマバツクバネソウ(上)、オオバナノエンレイソウ(下)

ユキザサの未熟な実(上)、ギョウジャニンニクの花(下)

エゾカンゾウの実(上)、コウライテンナンショウ(下)

エゾノサワアザミ(上・下)

サルナシ(コクワ)の花(上・下)

クガイソウの未熟な花穂(上・下)

ハエドクソウの未熟な花穂(上・下)

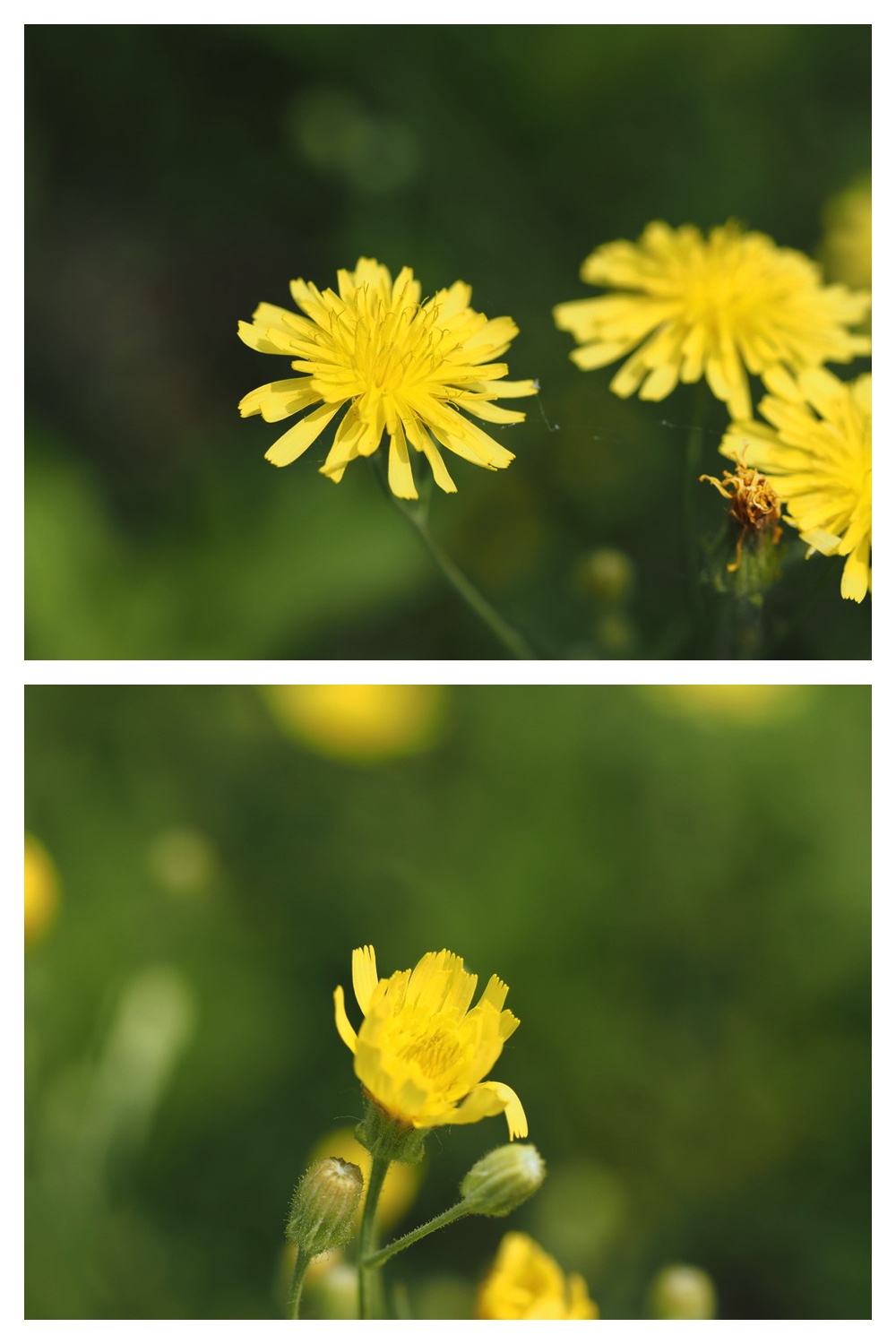

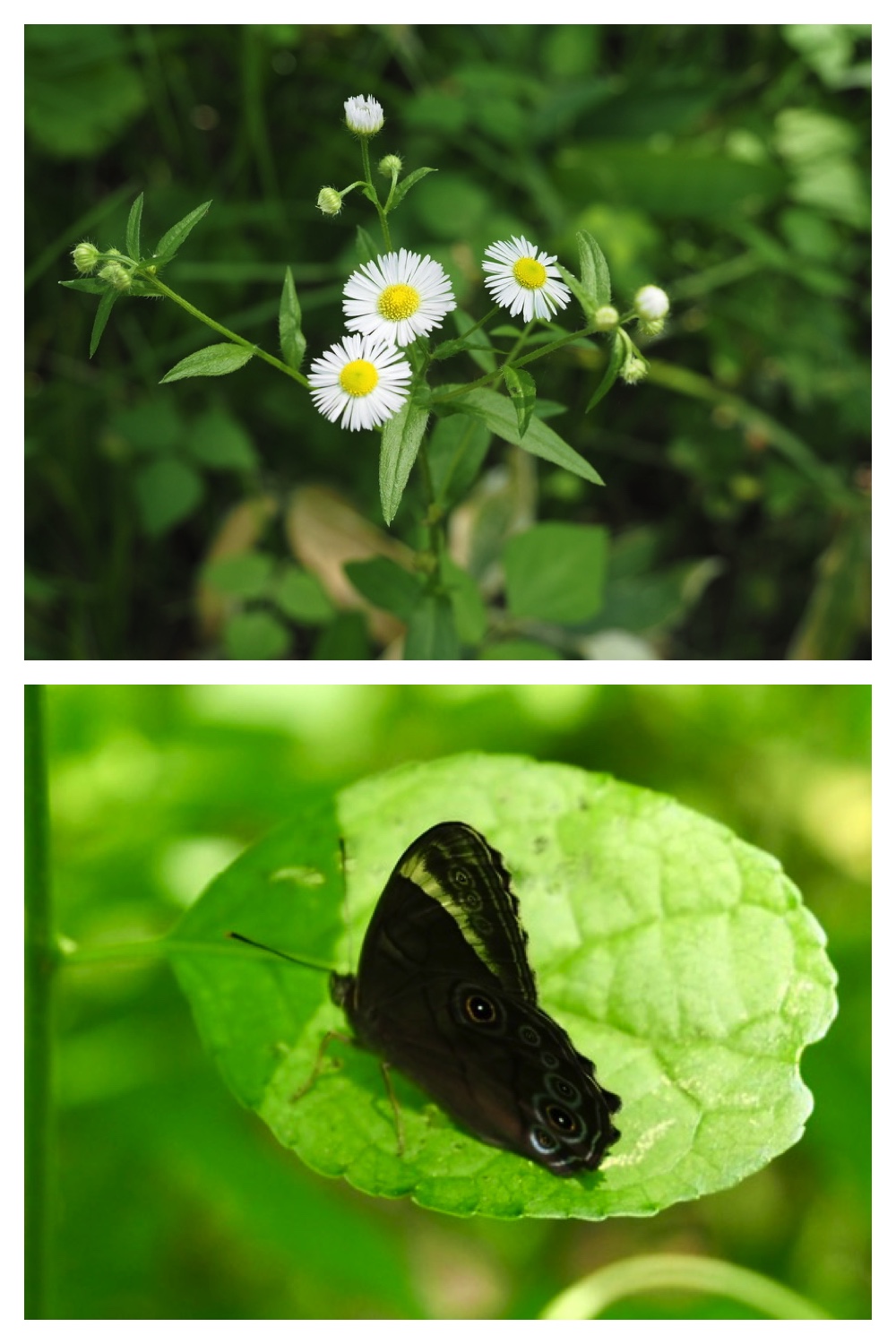

ウマノミツバ(上)、ヒメジョオンの花(下)

オオウバユリの蕾(上)、ルイヨウボタンの未熟な実(下)

"To Page Top"

機関庫の川公園と自宅周辺の写真。 Photos around Kikanko river and my house garden. June 27, 2025

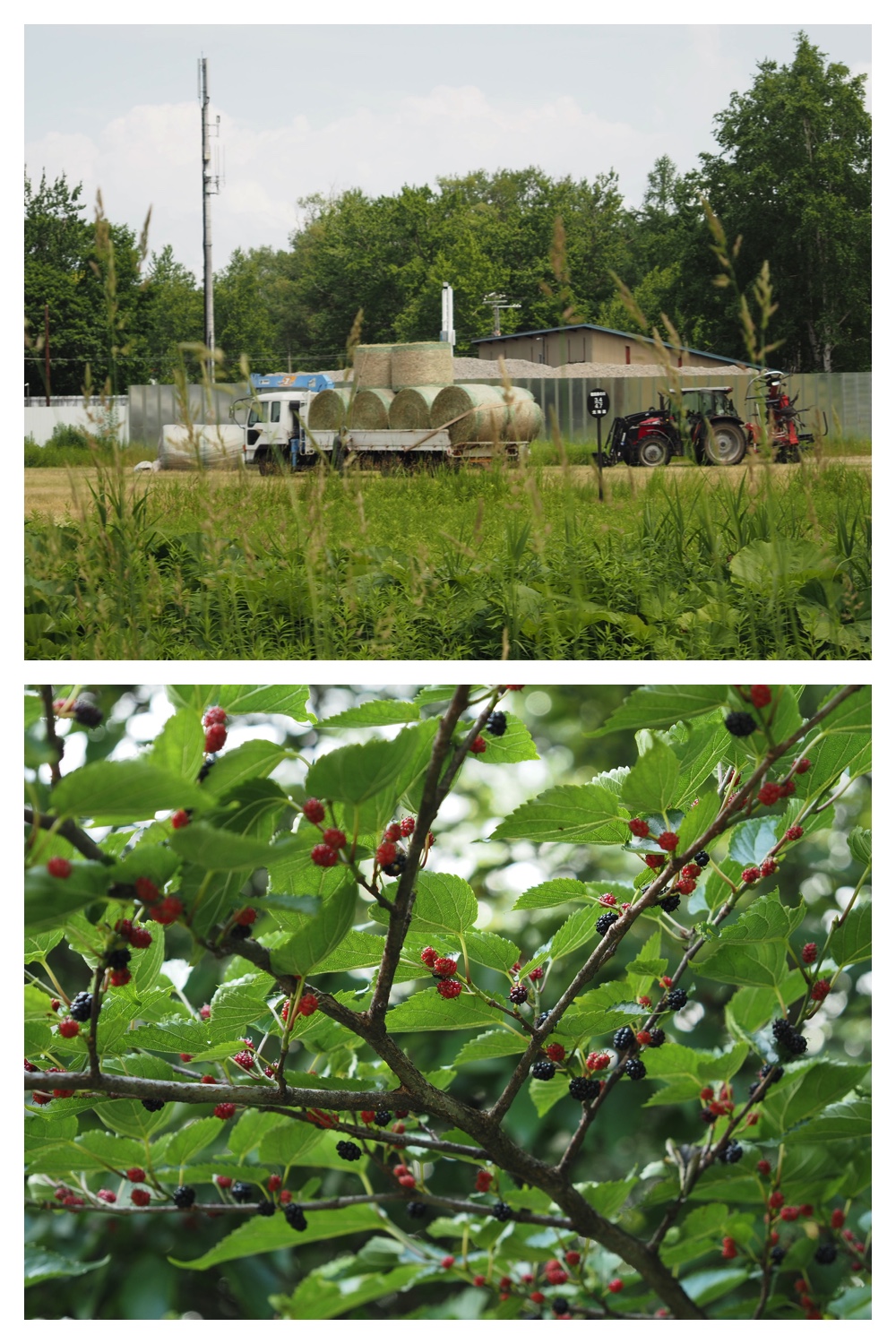

6月27日の午前中機関庫の川公園内を散歩しました。猛暑続きで日中はあまり外に出る気になりません。昨日採ってきたヤマグワの実の写真も載せました。昨日の状態では実の半分くらいが黒くなって、軽く触るだけで落ちる状態でした。そのため、大きいものを選んだのではなく、ステンレスのボウルに落ちたものを全て持ってきました。

エゾニュウ(上・下)

遠足に来た小学生たち(上)、カラコギカエデの実(下)

カラコギカエデの実(上)、チョウセンゴミシの実(下)

チョウセンゴミシの実(上)、オニグルミの実(下)

川の北側の牧草地で牧草の収穫中(上)、ヤマグワ(下)

ヤマグワ(上・下)

クロミサンザシの実(上)、マユミの実(下)

ミヤマザクラの実(上)、道端のエゾノギシギシ(下)

歩道脇のブタナの花(上・下)

庭のバラ、ノックアウト(上・下)

シャクナゲ(上)、ラベンダー(下)

お隣の畑のジャガイモの花(上)、6月26日に採ってきたヤマグワ(下)

"To Page Top"

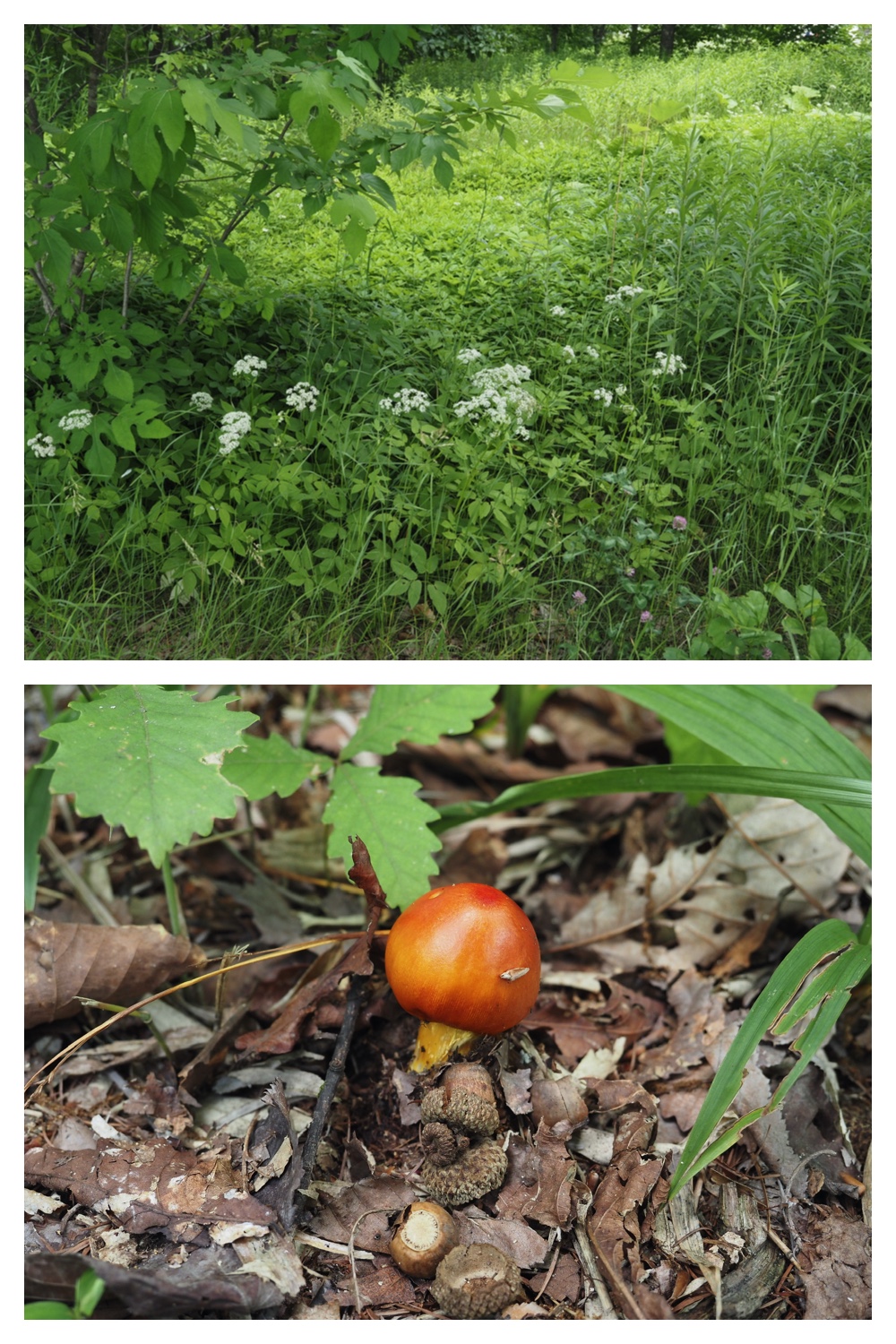

外来種イワミツバ群落の位置を再確認しに帯広の森を散歩。 Walking in the forest of Obihiro to re-confirm the place of an introduced species, "Iwamitsuba" ( Aegopodium podagraria ) community. June 28, 2025

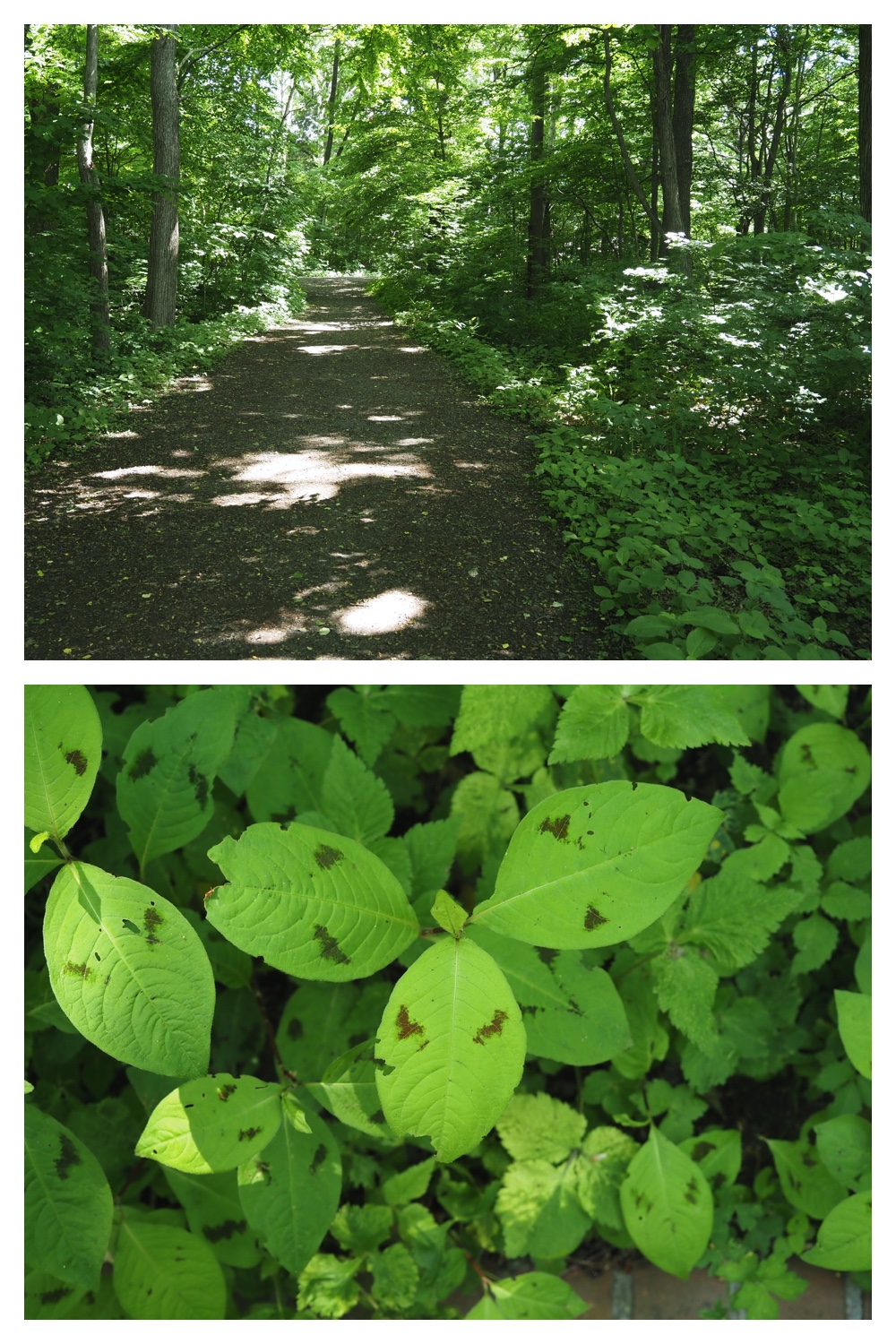

6月22日のエゾリスの会の植物調査に自転車でおもむく際に、帯広の森の中でイワミツバの群落を見つけました。その群落の位置を正確には覚えていなかったので6月28日の午前中に再び帯広の森を散歩してみました。記憶していたよりも少し南側にありました。以前、吉村市長像の近くにもイワミツバの群落があることを当時はぐくーむスタッフだったMさんから教えて頂きましたので、その場所も探してみましたが、今日はその位置を見つけることはできませんでした。森の中ではタテハチョウ類が多数飛んでいましたが、そのうちのシータテハとクロヒカゲの写真を撮ることができました。植物ではホザキシモツケとハエドクソウの花が咲き始めていました。

吉村市長像(上)、帯広の森50周年記念植樹のハルニレ(下)

ミヤマオダマキ(上・下)

イワミツバ群落地点(上・下)

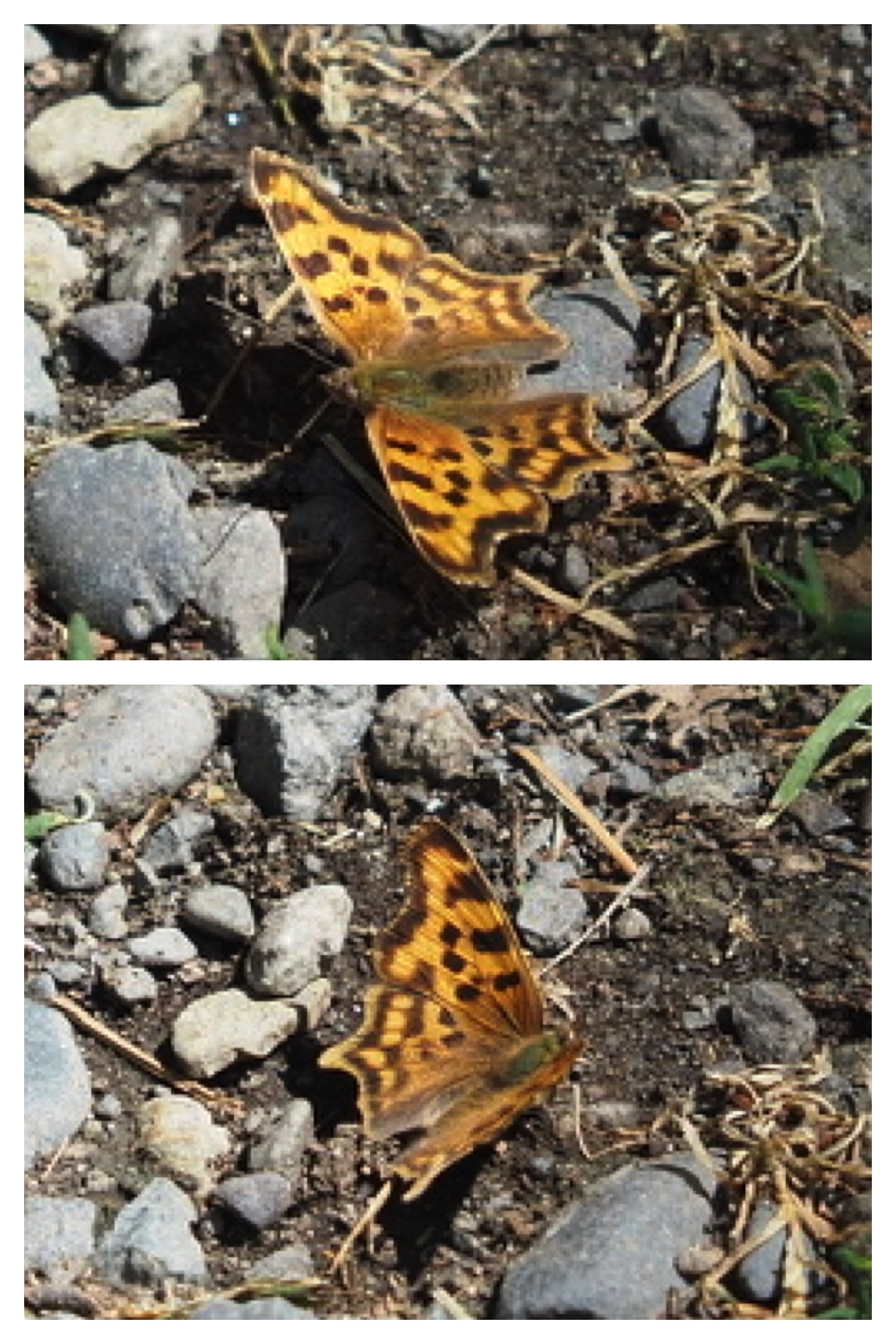

シータテハ(上・下)

ホザキシモツケの蕾と花(上・下)

ハエドクソウの花(上)、エゾノギシギシの花(下)

イボタノキの花(上・下)

実を着けたベニバナイチヤクソウ。(上・下)

ヒメジョオン(上)、クロヒカゲ(下)

"To Page Top"

農業高校の森から機関庫の川沿いの公園の散歩と夏至後の季節変化。 Walking in the forest of Obihiro Agricultural High School and the parks along Kikanko river feeling the seasonal change after the summer solstice. June 28, 2025

6月28日の午後は農業高校の森と機関庫の川沿いの公園を散歩しました。森の中ではミヤマウグイスカグラの実が成り、タマゴタケが出ていました。牧草地沿いの道ではクサフジにコチャバネセセリがとまっていました。機関庫の川ではバイカモとオニシモツケの花が咲き始めていました。夏至を過ぎるといろいろと生きものの様子も変わるのだなと思いました。

清流地区のシラカバ並木付近にあるイワミツバの群落(上)、農業高校の森で見つけたタマゴタケ(下)

ミヤマウグイスカグラの実(上)、枯れ始めたクルマバツクバネソウ(下)

ウマノミツバ(上)、クサフジにとまったコチャバネセセリ(下)

クサフジにとまったコチャバネセセリ(上)、機関庫の川に咲いたバイカモ(下)

機関庫の川に咲いたバイカモ(上)、コメツブツメクサ(下)

機関庫の川の川岸に咲いたオニシモツケ(上・下)

機関庫の川の川岸に咲いていたヨーロッパ原産のセリ科の花:オルレイヤ(Orlaya grandiflora ) 。(上・下)

クサフジ(上)、ヒメジョオン(下)

オオウバユリ(上)、オニグルミの葉にとまったルリシジミ(下)

エゾニュウ(上)、機関庫の川の河川敷の大規模な草刈り(下)

"To Page Top"

午前中は公園の草刈り、午後は農業高校の森と機関庫の川沿いの公園を散歩。 Mowing the grass in the children's park in my town in the morning and walking in the forest of Obihiro Agricultural High School and the parks along Kikanko river in the afternoon. June 29, 2025

6月29日の朝は8時から町内の児童公園の草刈り(今年3回目)がありました。特に用事がないかぎり毎回参加しています。草刈り終了後、家の庭の様子を眺めていたら、ブドウの葉の葉柄にクサカゲロウの卵が着いていました。この虫の幼虫はアブラムシを食べてくれるので、やたらに除去しないほうが良いとのことです。ブドウの実も若いものが着いています。今年はどれだけ実るやら?

クサカゲロウの卵(上)、ブドウの未熟な実(下)

農業高校の森のミヤマウグイスカグラ(上・下)

農業高校の森にいたヤマキマダラヒカゲ(上・下)

タチツボスミレの葉(上)、メスアカミドリシジミ(下)

メスアカミドリシジミ(上・下)

ユウマダラエダシャク(上)、コキマダラセセリ(下)

コキマダラセセリ(上)、フタバハギ(下)

バイカモ(上・下)

バイカモ(上・下)

外来種のセリ科オルレイヤ(上)、オニシモツケ(下)

オニシモツケ(上)、ビロードモウズイカ(下)

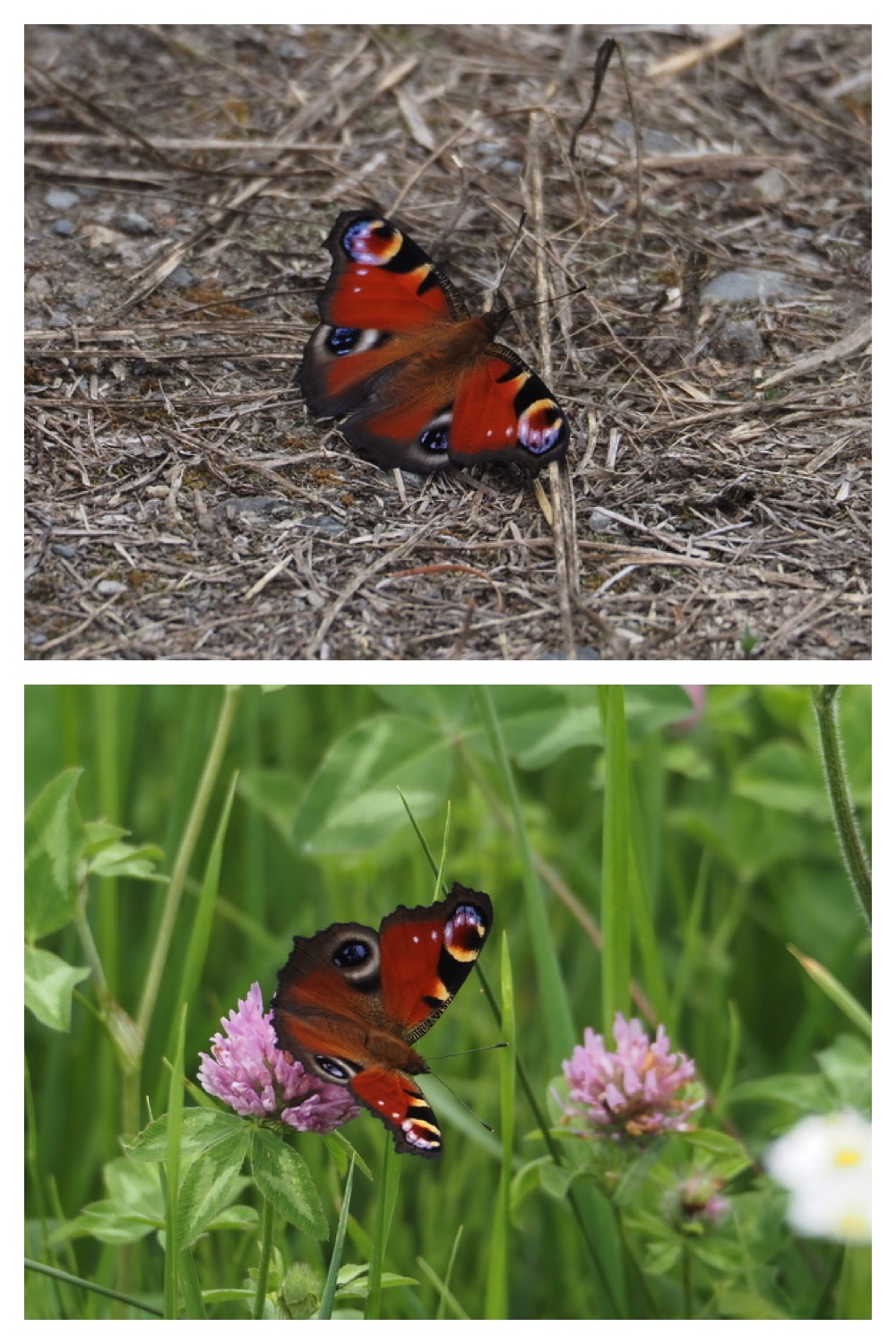

クジャクチョウ(上・下)

"To Page Top"

大学時代の友人夫妻に再会。 Meeting my old friend couple during the student age. July 2, 2025

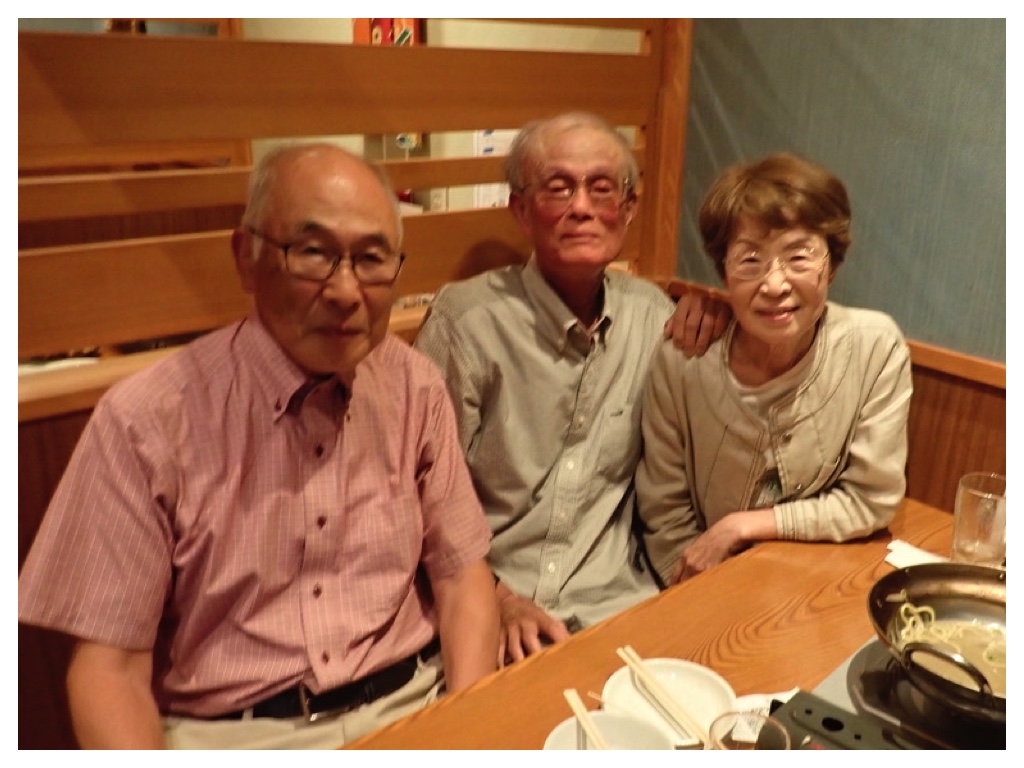

7月2日の晩は大学時代の友人夫妻が北海道旅行の途中で私に会いにきてくれたので、市内の居酒屋で会食をしました。私は大学時代に混声合唱団に入っていて、友人は団員どうしで結婚した仲間です。卒業後は一度も会う機会がなかったのでその後今までのことをあれこれと話し合いました。再び会うことができるかどうかはわかりませんが、貴重な時間でした。

友人夫妻

私と友人夫妻。会食の後で。

"To Page Top"

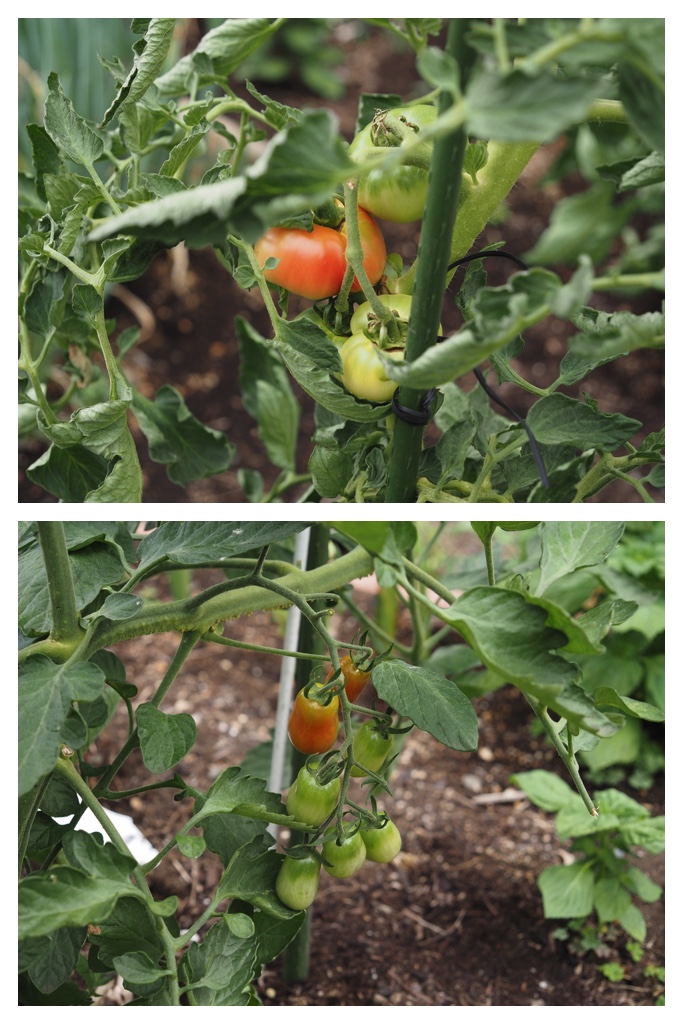

庭の花と作物。 Flowers and crops in my garden. July 4, 2025

7月4日は曇り雨だったので、整骨院まで徒歩で行ってきました。先月のこむら返りのあと、ほぼ予防の目的で治療を続けています。幸い往復の道では雨に降られませんでしたが、帰ってしばらくしてから、強めの雨が降ってきました。帰り道の途中、機関庫の川沿いできれいなエルタテハを見ました。シータテハよりも翅の褐色が鮮やかで翅の先端にはっきりとした白いマークがあったのでエルタテハであっていることと思います。カメラを携行していなかったので写真が撮れずに残念でした。

庭の花と作物

バラ、ノックアウト(上・下)

キュウリ(上・下)

ミニトマト(上・下)

トマト、桃太郎(上・下)

クレマチス(上)、バラ(下)

クレマチスの葉の先端(上・下)

シャクナゲ(上)、ジャコウアオイ(下)

ゼラニウム(上)、マルバアサガオ(下)

スイセンノウ(上)、ラベンダー(下)

カスミソウ(上・下)

アイリス(上・下)

アイリス(上)、ポピー(下)

ナンバン(上・下)

マルバアサガオの花の蕾(上・下)

キュウリ(上)、青ジソ(下)

"To Page Top"

機関庫の川公園の周辺を散歩。 Walking around the Kikanko river park. July 5, 2025

7月5日は暑くなるとの予報なので、朝8時頃から40分ほど機関庫の川公園とその周辺を散歩しました。昨晩雨が降ったので風は爽やかでしたが、気温はすでに汗ばむほどでした。マクロレンズしか持っていかなかったので、主に草花ばかり撮って歩きました。

機関庫の川公園

ナツツバキ(上)、エゾニュウ(下)

エゾニュウ(上・下)

オオバノヤエムグラの実(上)、ムシヒキアブ(下)

メマツヨイグサの花(上・下)

オニグルミの葉を食べる甲虫、ヒメコガネ(上)、オニグルミの葉の葉先(下)

ルリシジミ(上)、コチャバネセセリ(下)

ムラサキツユクサ(上)、アカスジカメムシ(下)

芝生に生えたキノコ(上)、機関庫の川の堤防(下)

ノビタキ(上)、オニシモツケ(下)

イケマの花(上・下)

モンキチョウ(上)、草の上の水滴(下)

ルリシジミ(上)、豆畑とシラカバ並木(下)

ヒルガオ(上)、コキマダラセセリ(下)

"To Page Top"

十勝自然史研究会のアポイ岳登山に参加。 Climbing Mt. Apoi, joining the bus tour planned by "Tokachi Shizenshi Kenkyuukai (Natural history research group in Tokachi)". July 6, 2025

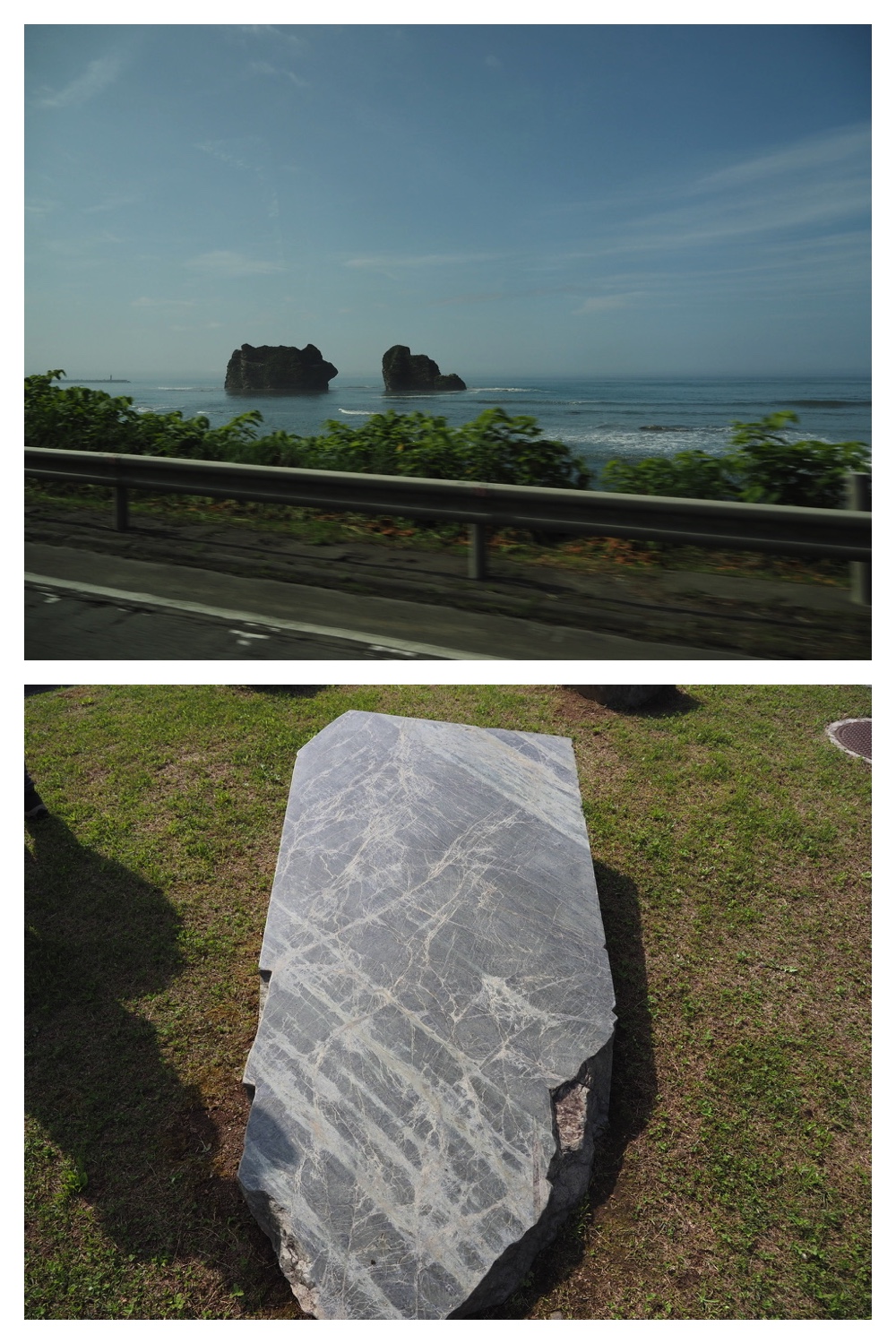

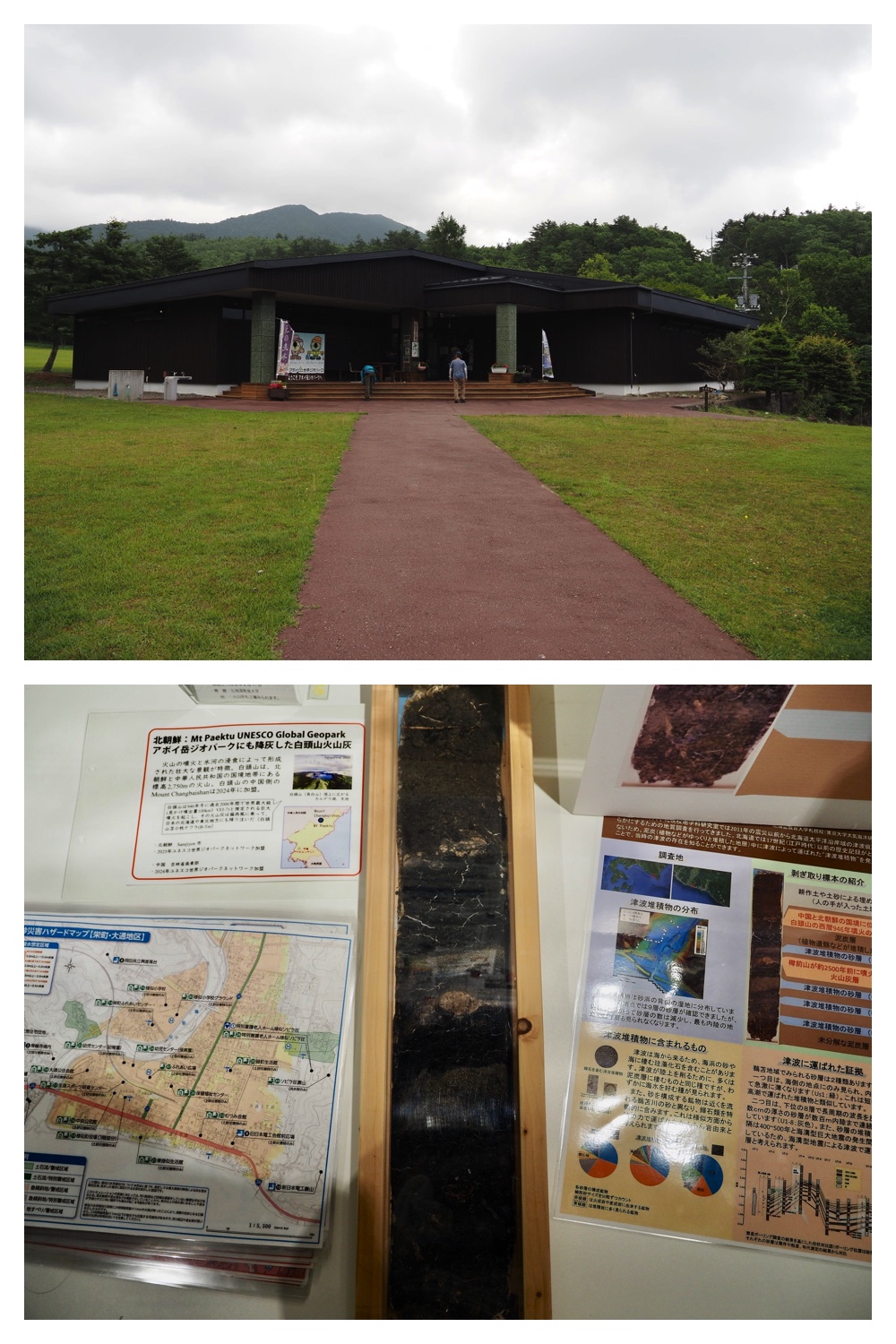

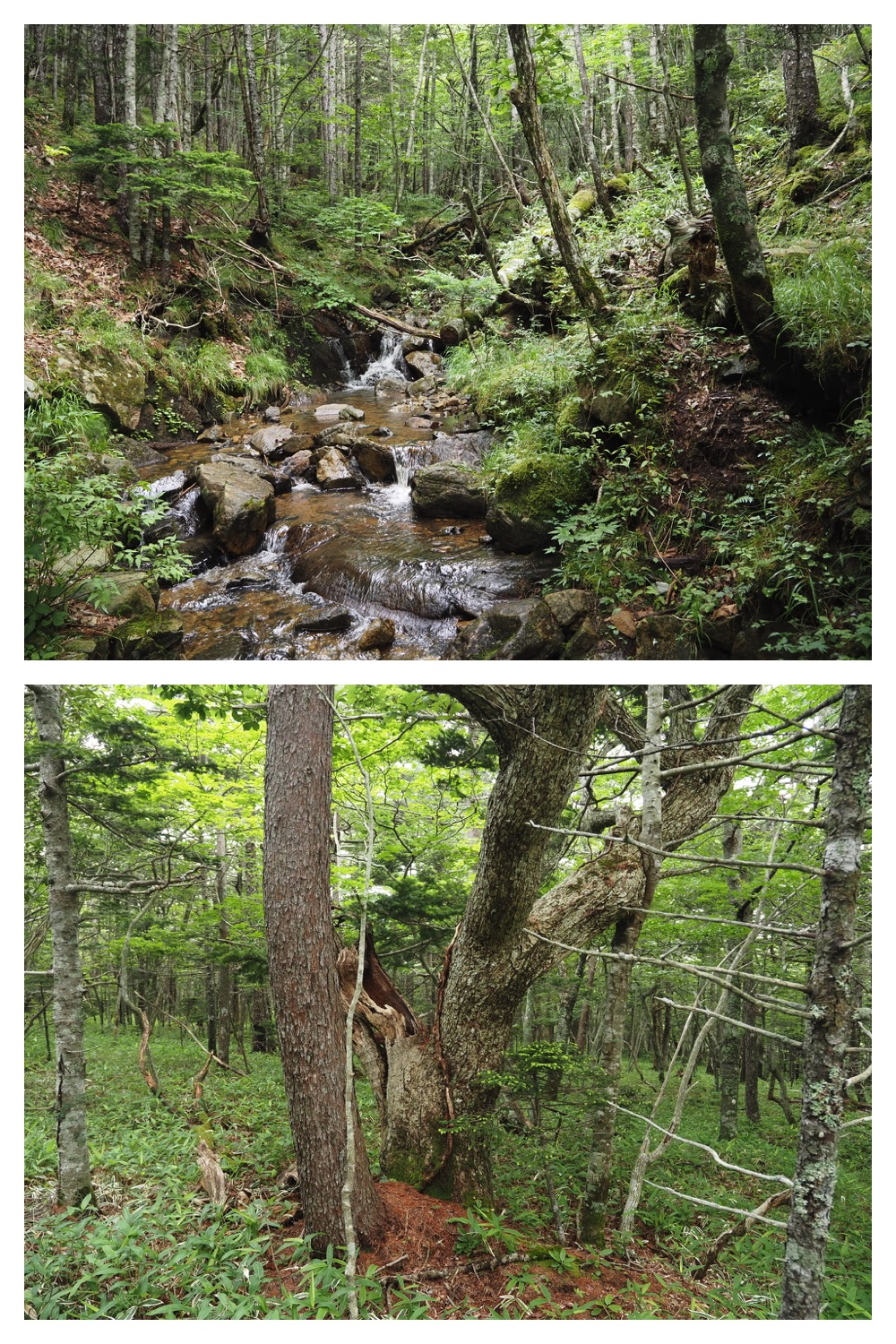

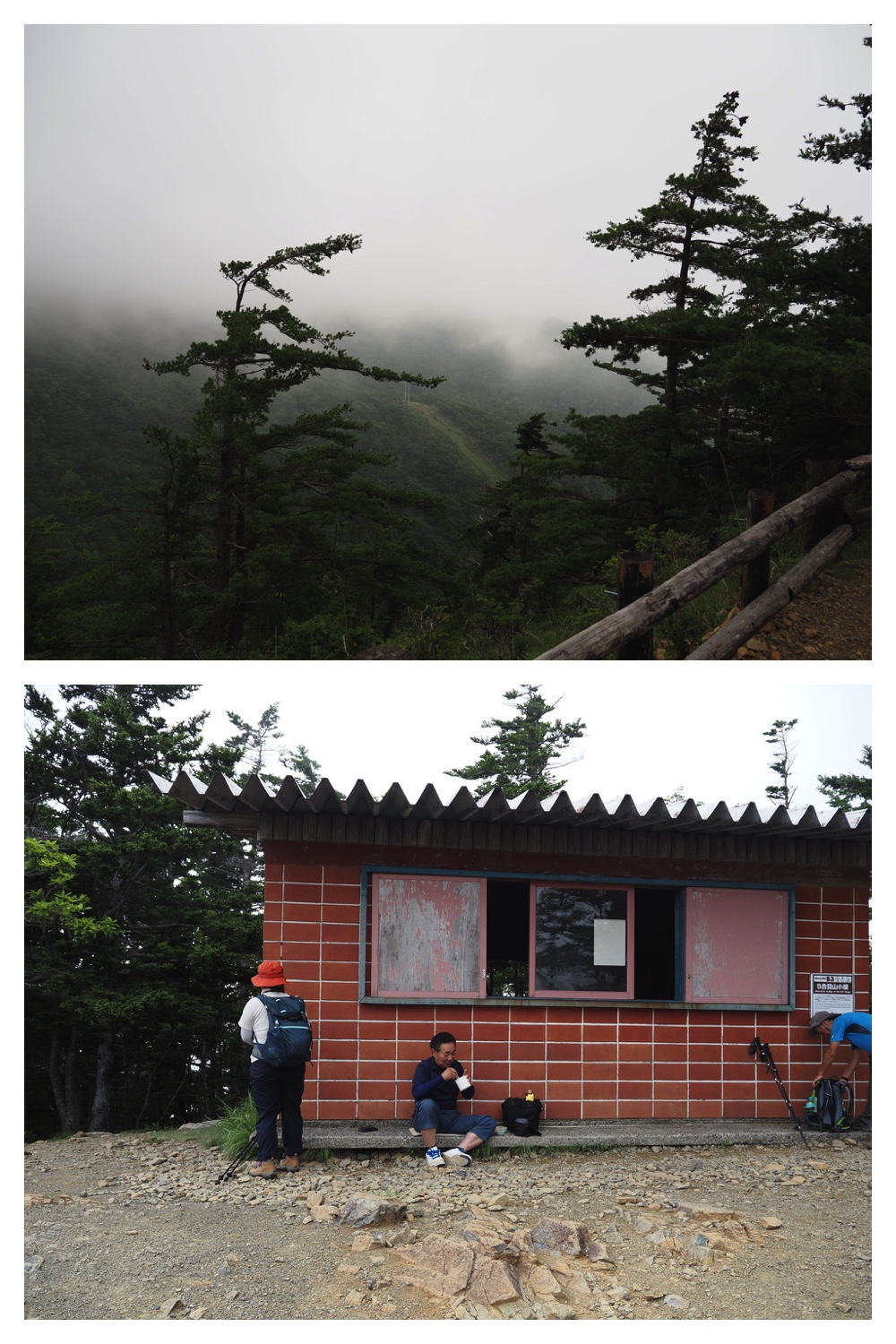

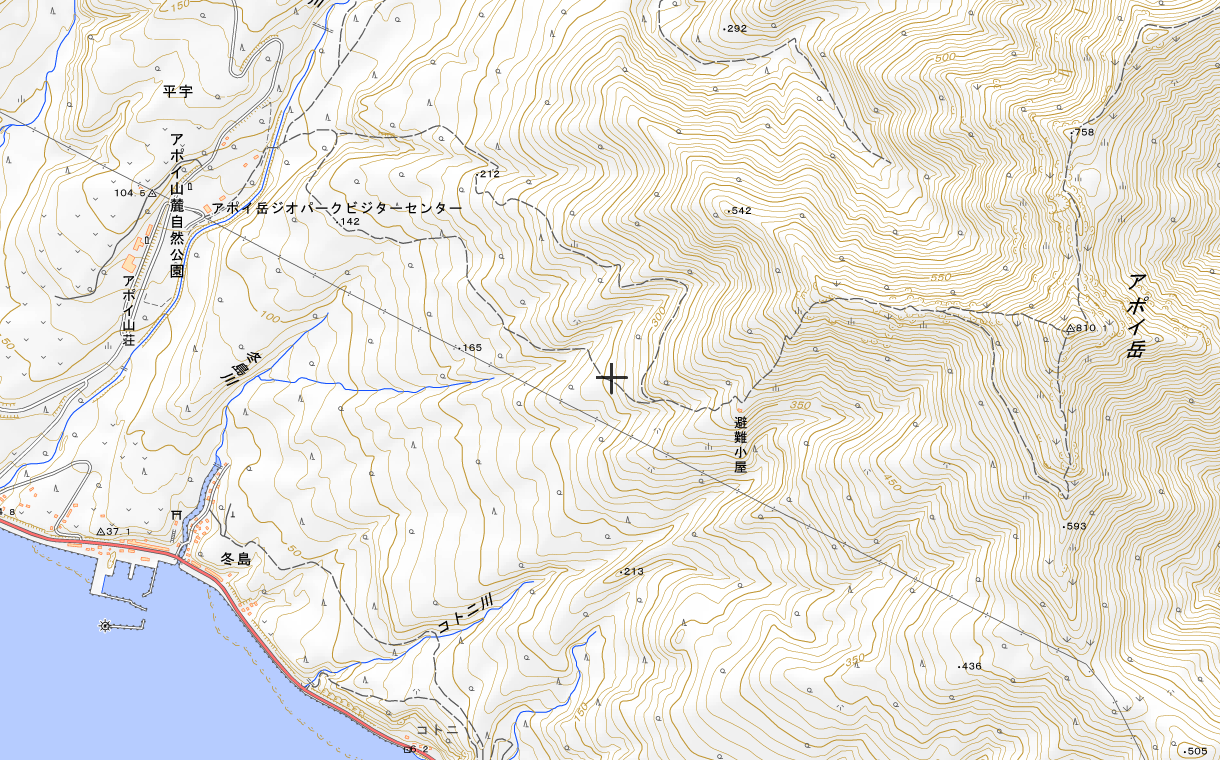

7月6日は十勝自然史研究会の催しで、アポイ岳登山に参加しました。グリーンパーク近くの駐車場をバスで6:30頃に出発し、9:00頃にアポイジオパークビジターセンターに到着しました。ジオパークビジターセンターの学芸員さんの説明を受け、センターの見学をしたのち、10時少し過ぎから登山を開始しました。登山はそれぞれのペースで行われたため、私は自然とゆっくりグループに入り、5合目ですでに昼過ぎになったのでそこで昼食を摂りました。その後、5合目まで一緒に来た人たちは下山しましたが、私は馬の背まで行ってみたかったので、再び登り続けました。しかし先に馬の背まで行っていた人たちが降りてきたので、私もそこまでにして下山しました。馬の背では霧のため見通しがきかず寒かったそうです。5合目から馬の背までの途中の道でも、イブキジャコウソウなど2、3種類の花を見ることができました。チョウはたぶんミドリヒョウモンとアカマダラを見ることができました。1991年に小学校3年と1年の長女と長男とともにアポイ岳の頂上まで登りましたが、今となっては当時頂上まで登れたことが驚異的なことであったように思われます。

早朝のグリーンパーク。6時前。(上)、大樹でトイレ休憩。(下)

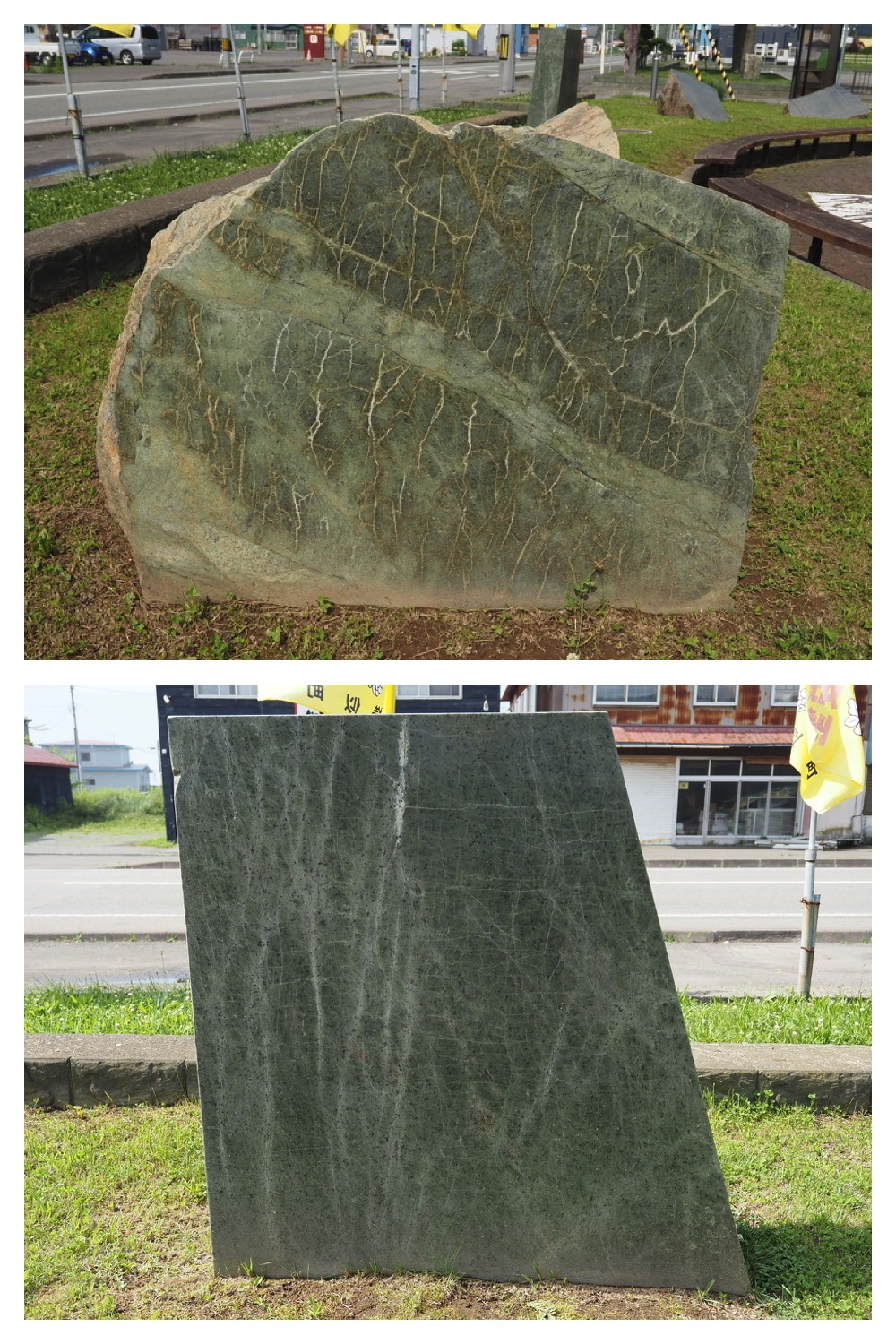

様似町の海岸(上)、様似町役場前の岩石標本園にて。ハルツバージャイト。(下)

様似町役場前の岩石標本園にて。噴水。(上)、英語説明板。(下)

ハルツバージャイト。(上)、岩石標本園銘盤。(下)

ダナイト。(上)、ハルツバージャイト(ダナイト脈を含む)。(下)

ハルツバージャイト。(上)、ダナイト。(下)

様似町役場前の岩石標本園にて。ダナイト。(上)、縞状紫蘇輝石片麻岩。(下)

アポイ岳ジオパークビジターセンター。(上)、白頭山-苫小牧(B-Tm)テフラ(10世紀前半)、十勝c(To-c)テフラ(2500-3000 yBP)、津波堆積物などが含まれる土壌断面標本(モノリス)。浦河町と様似町の町境付近で調査、作成したもの。(下)

ビジターセンター前に飾られていたアポイハハコのジオラマ。(上)、入山届け記入場所。10:17頃。(下)

麓の登山路を進むメンバー。10:28頃。(上)、途中の第3休憩所。11:05頃。(下)

第4休憩所。ニホンザリガニが生息する谷川。11:27頃。(上)、ミズナラとアカエゾマツが絡む木立。11:36頃。(下)

第5休憩所付近。11時53分。(上・下)

5合目避難小屋付近。12時19分(上)、お弁当を食べる運転手さんと、ゆっくり組の道連れ。(下)

5合目付近の標高380m。アポイ岳の標高は810mなのでまだ430mもあります。12時28分。((上)、エゾノカワラマツバ(アカネ科)。13時23分。(下)

ミドリヒョウモン。12時55分。(上・下)

フタスジチョウ。13時4分。(上)、イブキジャコウソウ(シソ科)。12時24分。(下)

イブキジャコウソウ(シソ科)(上)、エゾノカワラマツバ(アカネ科)。13時12分。(下)

アポイアザミ(キク科)。13時14分。(上・下)

登山路の蛇紋岩。13時18分。(上)、タカネノガリヤス(イネ科)。13時32分。この付近から下山開始。(下)

サマニオトギリ(オトギリソウ科)。13時34分。(上)、ヒメマイマイ(Ainohelix editha)。山麓の湿った登山路にて。第3と第4休憩所の中間付近。11時21分。(下)

下山中、馬の背と5合目の間の登山路沿いで見たフタスジチョウ。13時52分。(上・下)

下山中、麓の登山路沿いで見たツルアリドオシ(アカネ科)。15時2分。(上)、薄黄色の苔(種類不明)。15時6分。(下)

アポイ岳周辺地形図。国土地理院2万5千分の一地形図より。

"1991年に子供たちと登ったアポイ岳登山の写真"

"To Page Top"

庭の花と作物、機関庫の川公園周辺のチョウの観察。 Observing flowers and crops in my garden and butterflies around Kikanko river park. July 11, 2025

7月10日から11日にかけての庭の花と作物。両日とも朝は非常に涼しくなりました。雑草のカタバミが実をつけ始めたので出来る限り抜きましたが、多すぎて抜ききれません。引き抜く時のショックで種を撒き散らすものもありました。

庭の花と作物および雑草

マルバアサガオ(上・下)

庭で穫れたブロッコリーです。白菜、キャベツも収穫しました。ナンバン、キュウリなどもぼちぼち収穫しています。

キュウリの花(上・下)

キュウリの花と未熟な実(上・下)

ナスの実と花(上・下)

ミニトマト(上)、ミニトマトの花(下)

バラ、ノックアウト(上・下)

バラ(上)、ジャコウアオイ(下)

カタバミ

カタバミ(上)、カタバミの実(下)

弾ける前のカタバミの実(上)、弾けたカタバミの実(下)

機関庫の川公園周辺でチョウの観察

7月10日の午後は外出が苦にならないくらいの気温だったので、近くの機関庫の川公園沿いにチョウを見に行ってきました。昨日くらいからジャノメチョウが多くなってきました。他にカラスアゲハもいましたが写真には撮れませんでした。

エゾニュウ。高さ3メートルに達する巨大なセリ科の植物。(上・下)

トチノキの実(上)、ヒルガオ(下)

ジャノメチョウ(上・下)

ジャノメチョウ(上・下)

シオヤアブ(上)、クサフジ(下)

クジャクチョウ(上・下)

オオウラギンスジヒョウモン(上・下)

キアゲハ(上)、モンキチョウ(下)

アカマダラ(上・下)

"To Page Top"

十勝自然史研究会の巡検で、十勝川上流方面の三股火砕流と基盤岩を観察。 Observing "Mitsumata" pyroclastic flow and "Shibusan" sedimentary layers and basal rocks of Hokkaido in the upper stream area of Tokachi river by joyning the excursion of "Tokachi Shizenshi Kenkyuukai (Natural history research group in Tokachi)". July 12, 2025

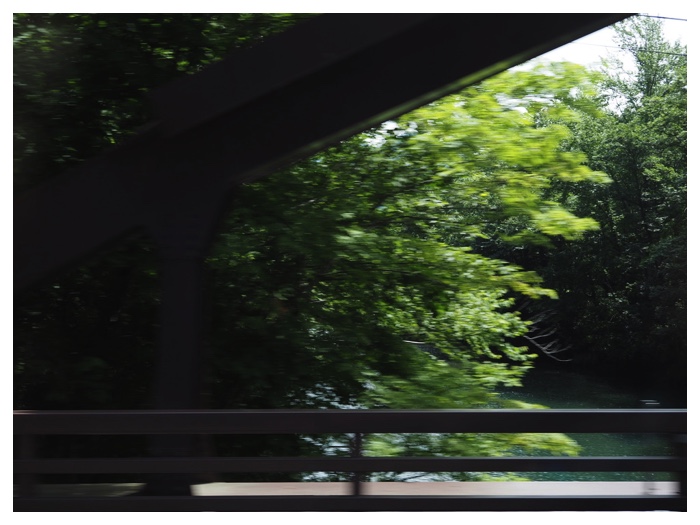

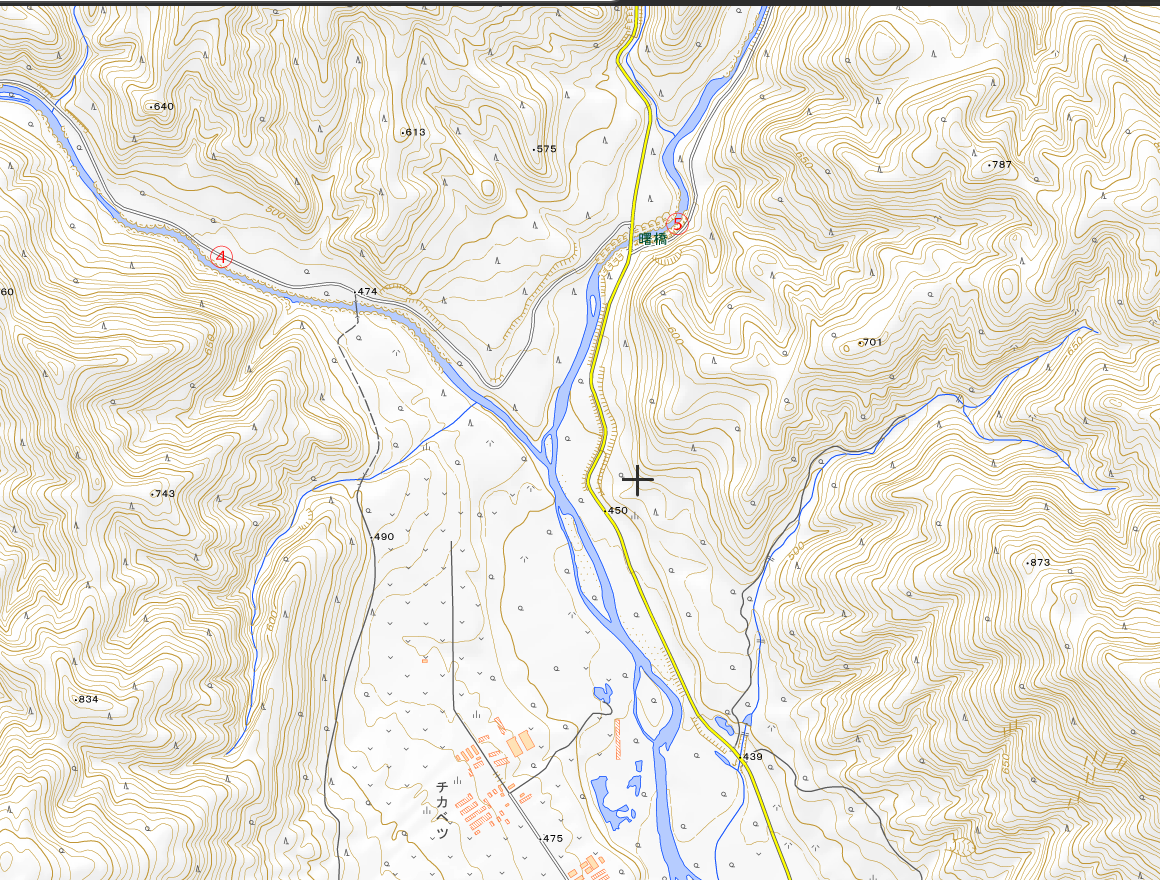

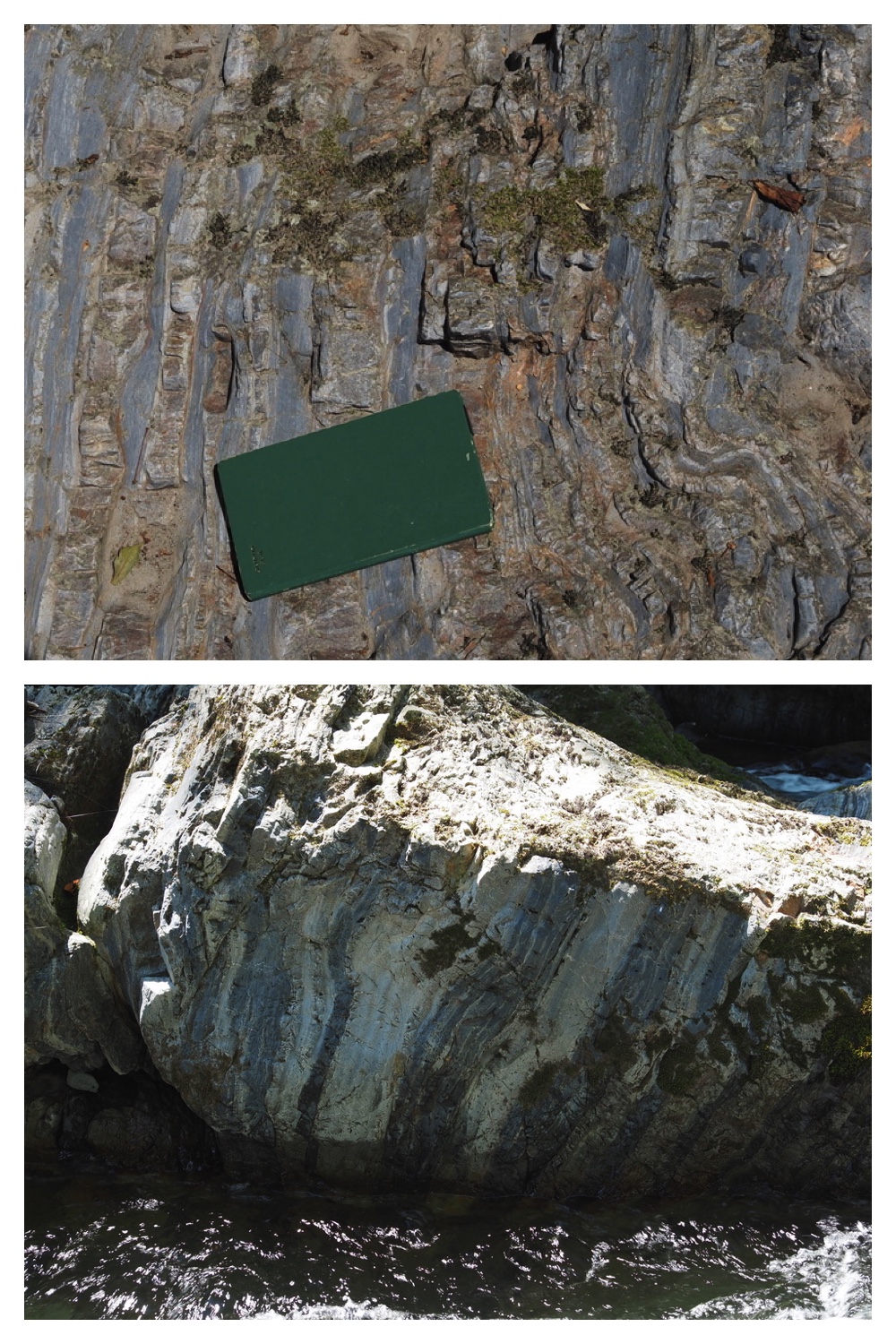

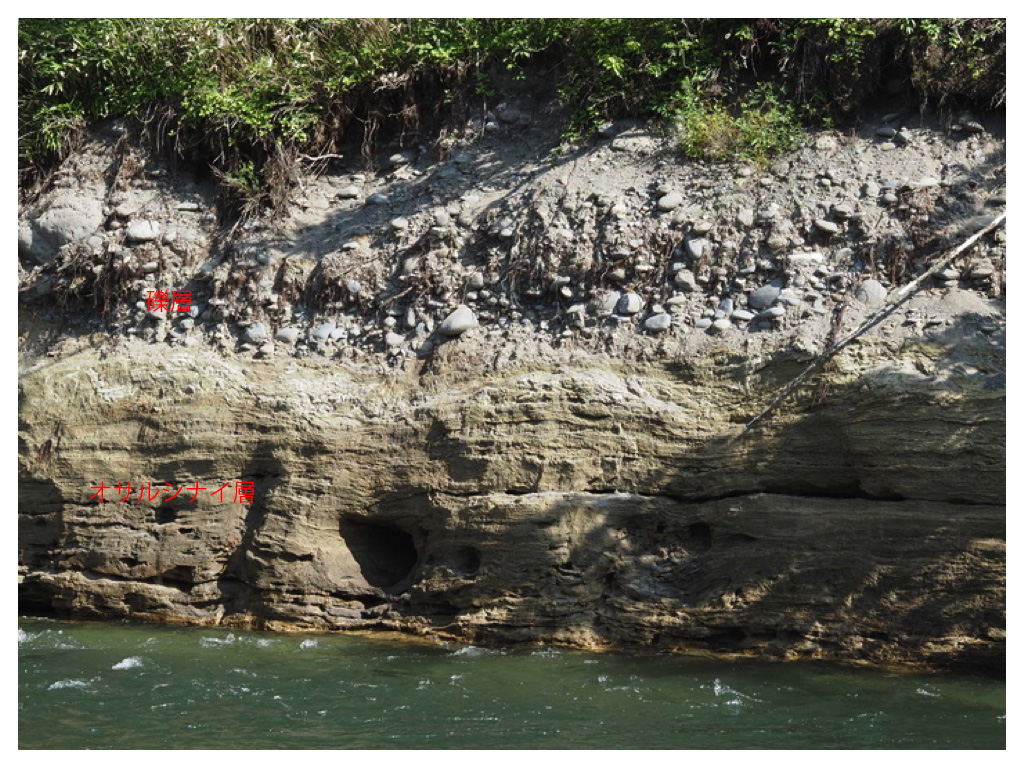

7月12日は十勝自然史研究会の野外巡検に参加し、十勝川の上流方向に行きました。6月21日の巡検でも見た十勝三股火砕流を上流側に追い、前回見ることができなかった2番目と4番目の火砕流および三股火砕流よりも下にあるオサルシナイ層などを見学しました。十勝川の上流部ではまだ日高山脈や大雪山ができる2000万年以上前の海底でできた基盤岩を見ました。基盤岩が山深いところで見つかるというのも面白いことだなと思いました。また、上流部から帰ってくる途中、川の沢ごとに河原に堆積した礫の色や種類が異なることを確認しました。いろいろわからない用語なども飛び交って頭が混乱しています。山の中の川沿いではめずらしいチョウもたくさん見ることができました。

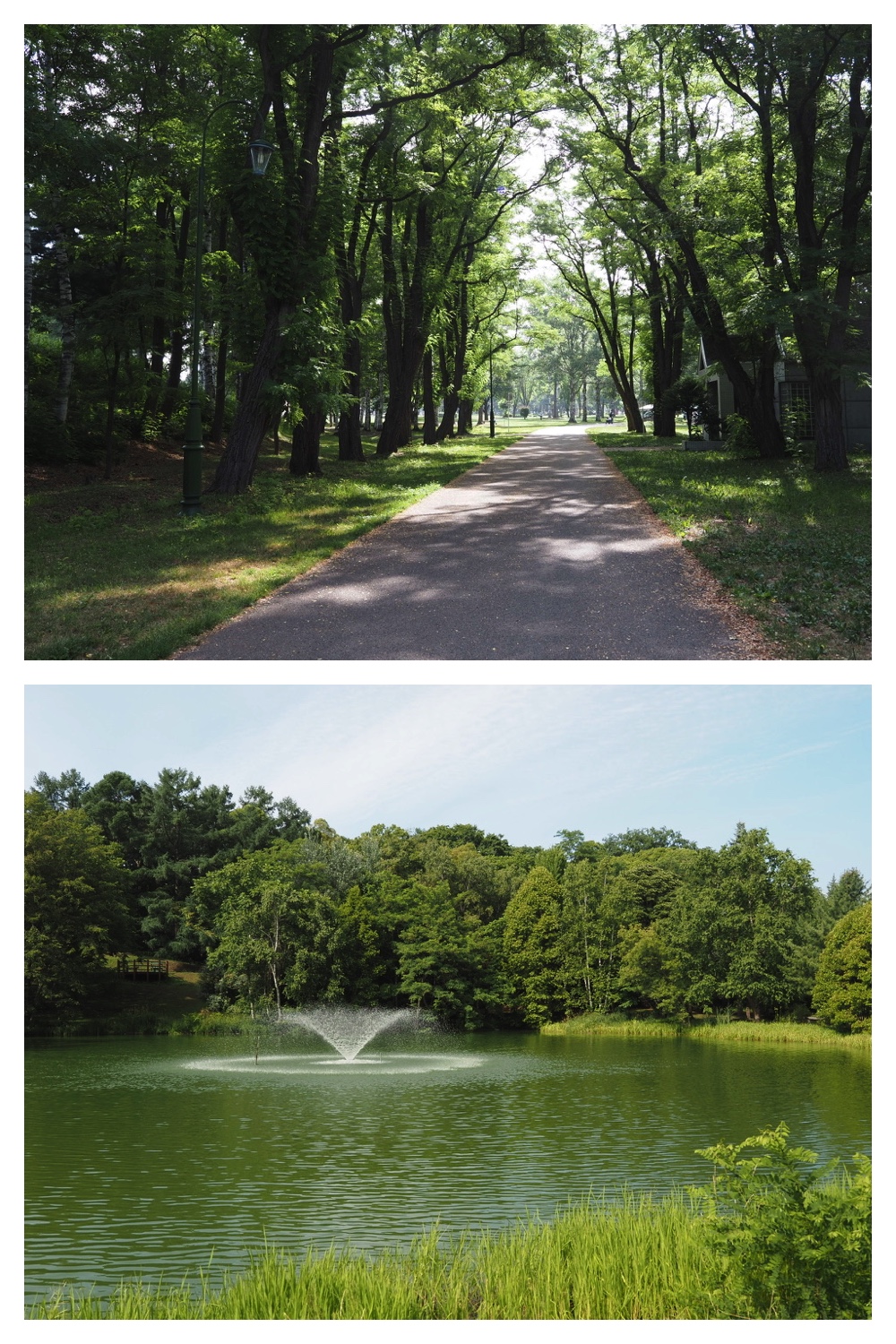

集合時間前と帰着後の緑ヶ丘公園。7:55 - 8:00

百年記念館の西側の通り(上)、朝の十勝池(下)

カンパニュラ(上)、17時過ぎの十勝池(下)

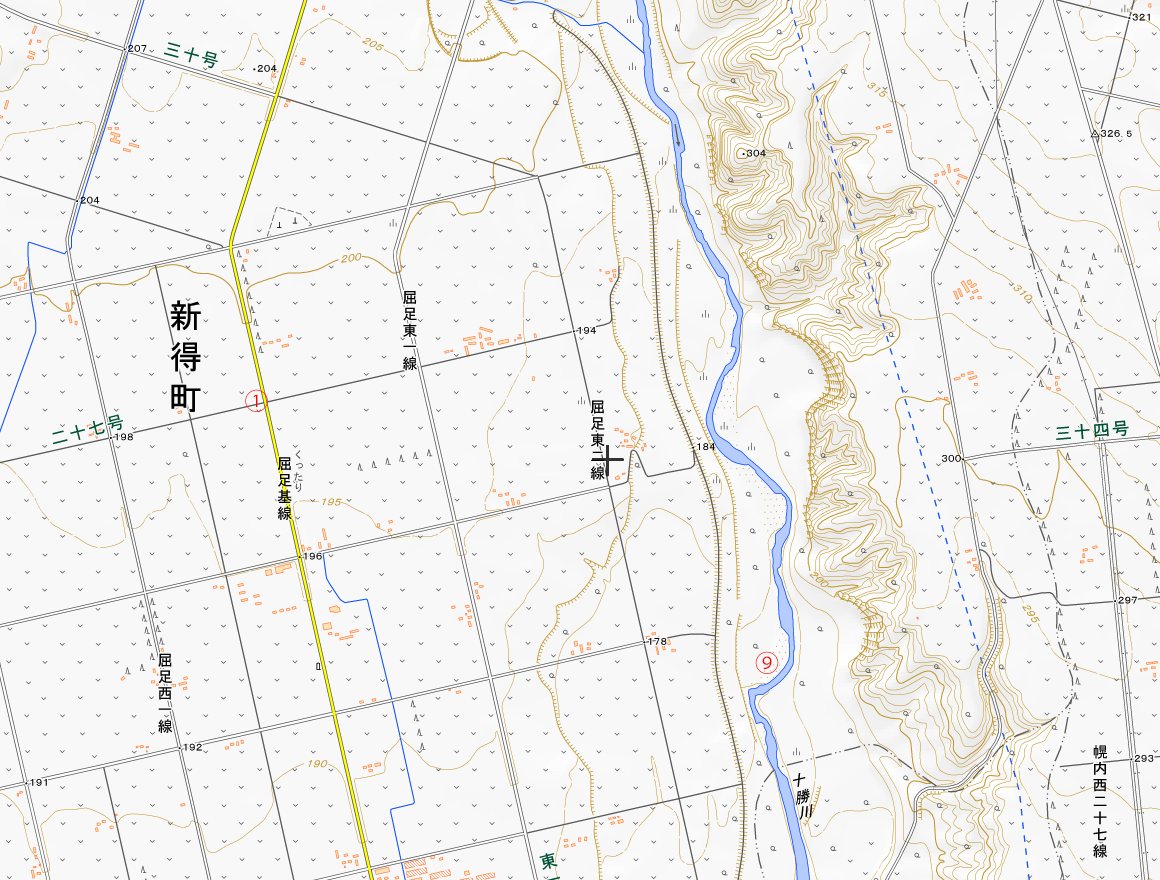

屈足27号露頭とその西側の三股火砕流IIの露頭。地点①、9:36 - 9:52

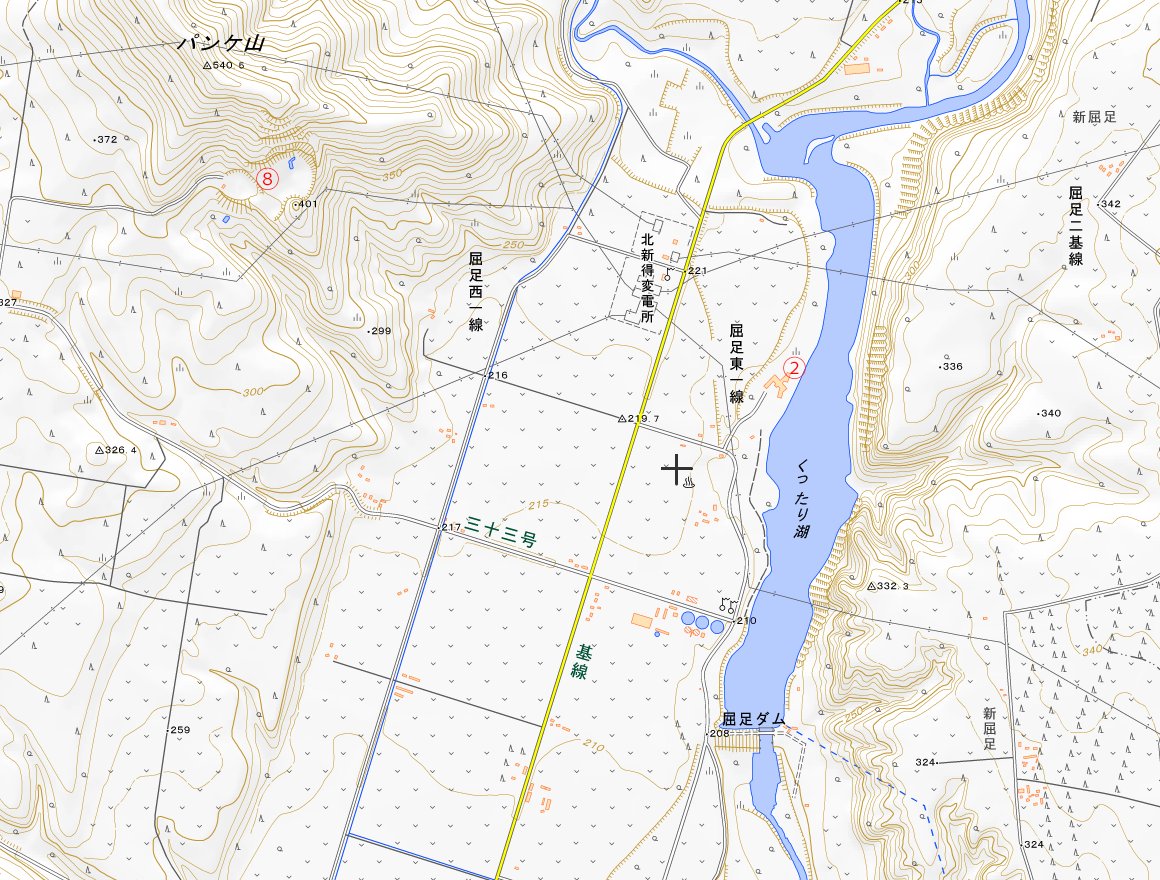

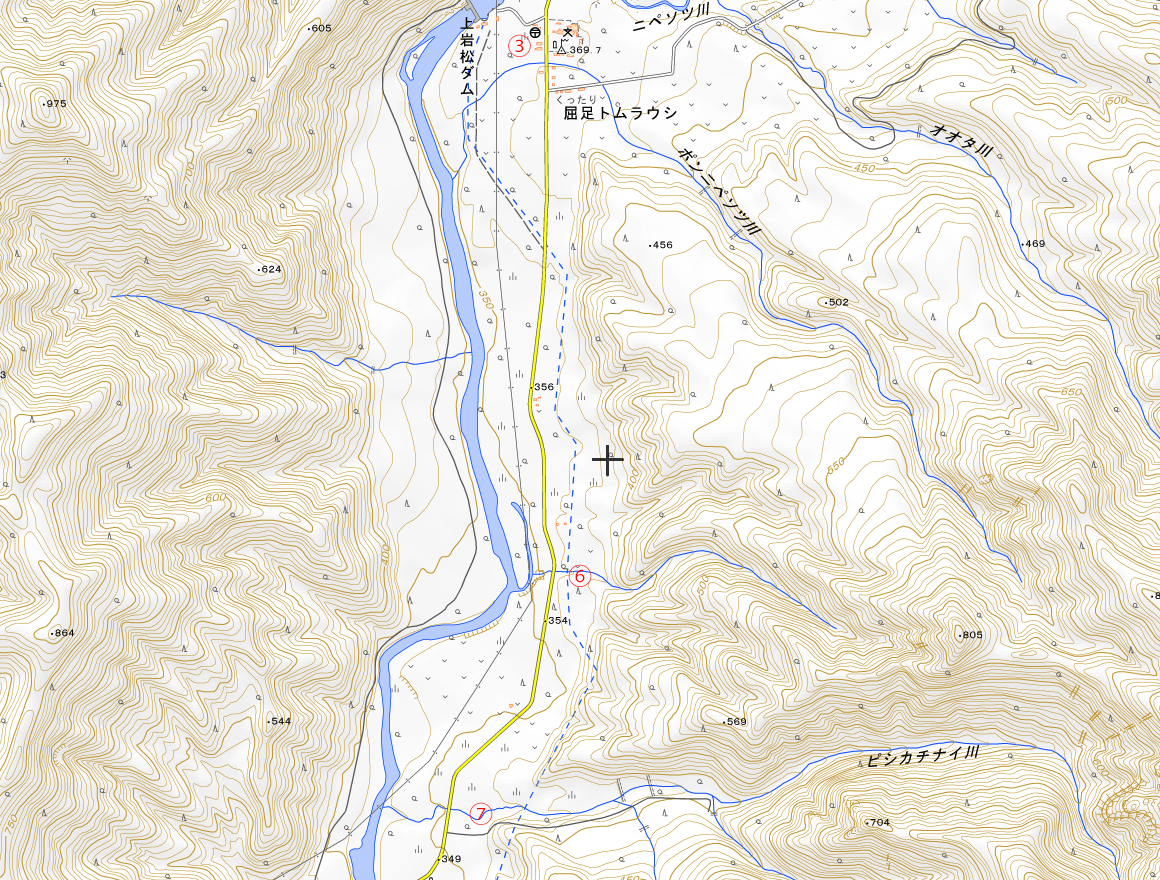

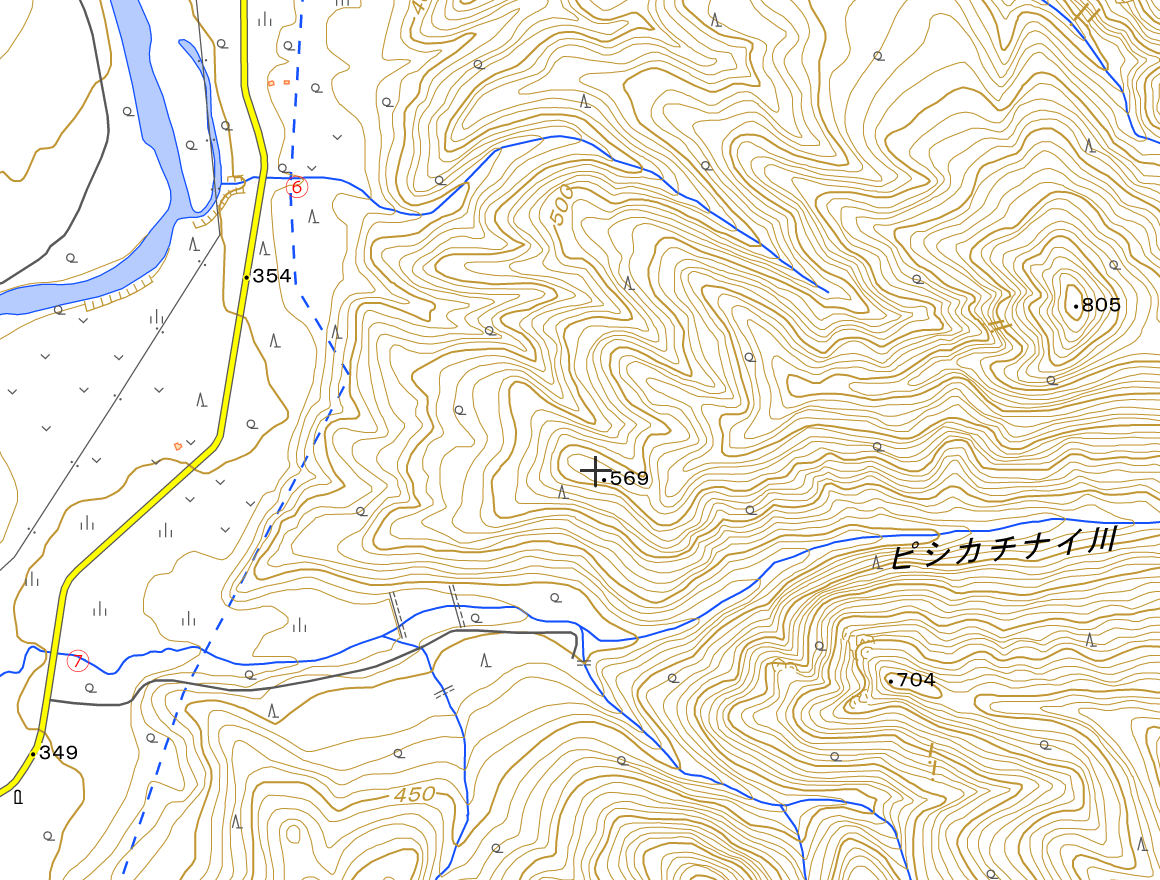

地図1:屈足27号露頭観察地点①と十勝川河岸のオサルシナイ層観察地点⑨

屈足27号露頭(上・下)

屈足27号露頭(上・下)

屈足27号露頭におけるそれぞれの層の説明。

三股火砕流IIの露頭。火砕流IIは固結している。(上・下)

屈足27号露頭における三股火砕流II層の位置。

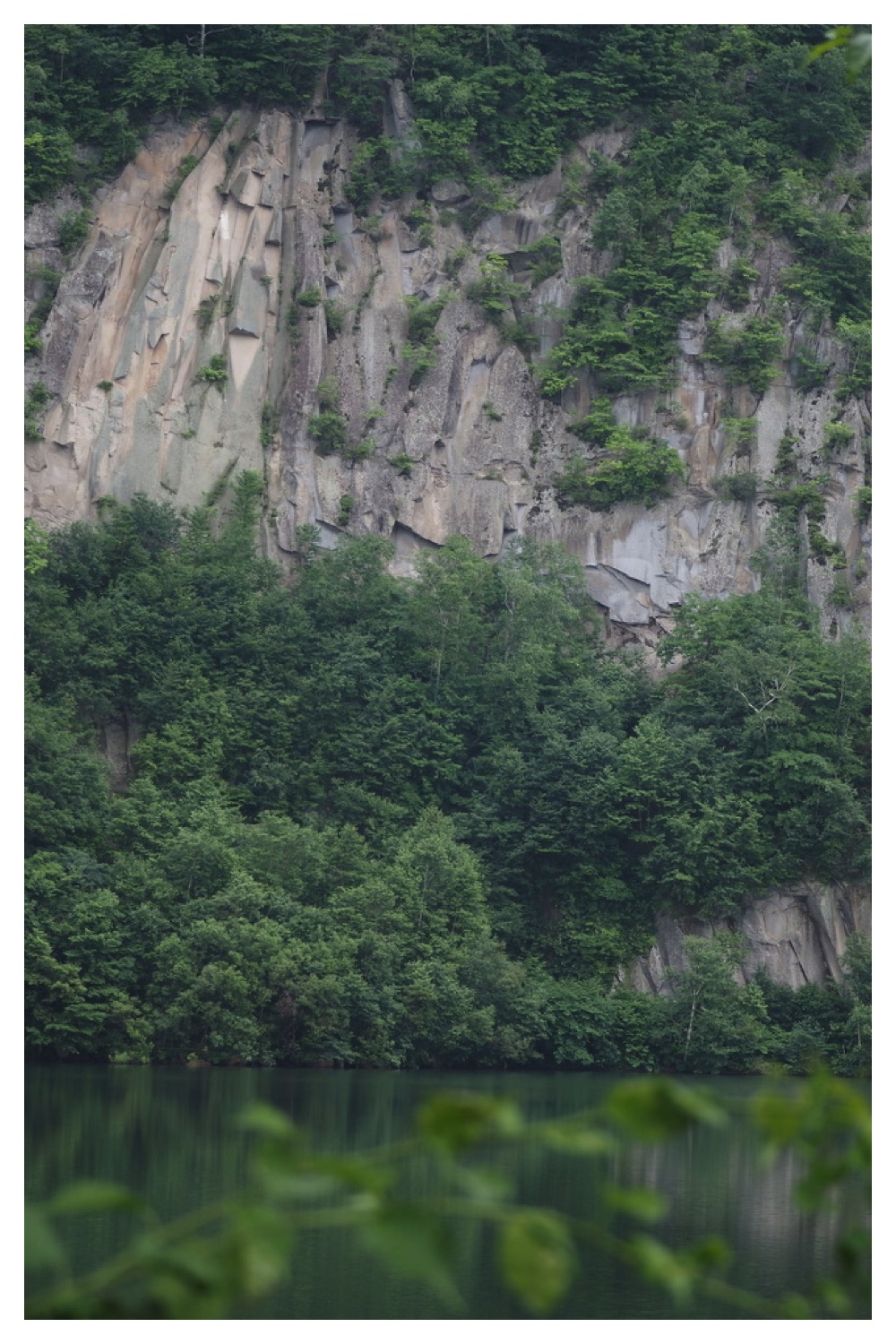

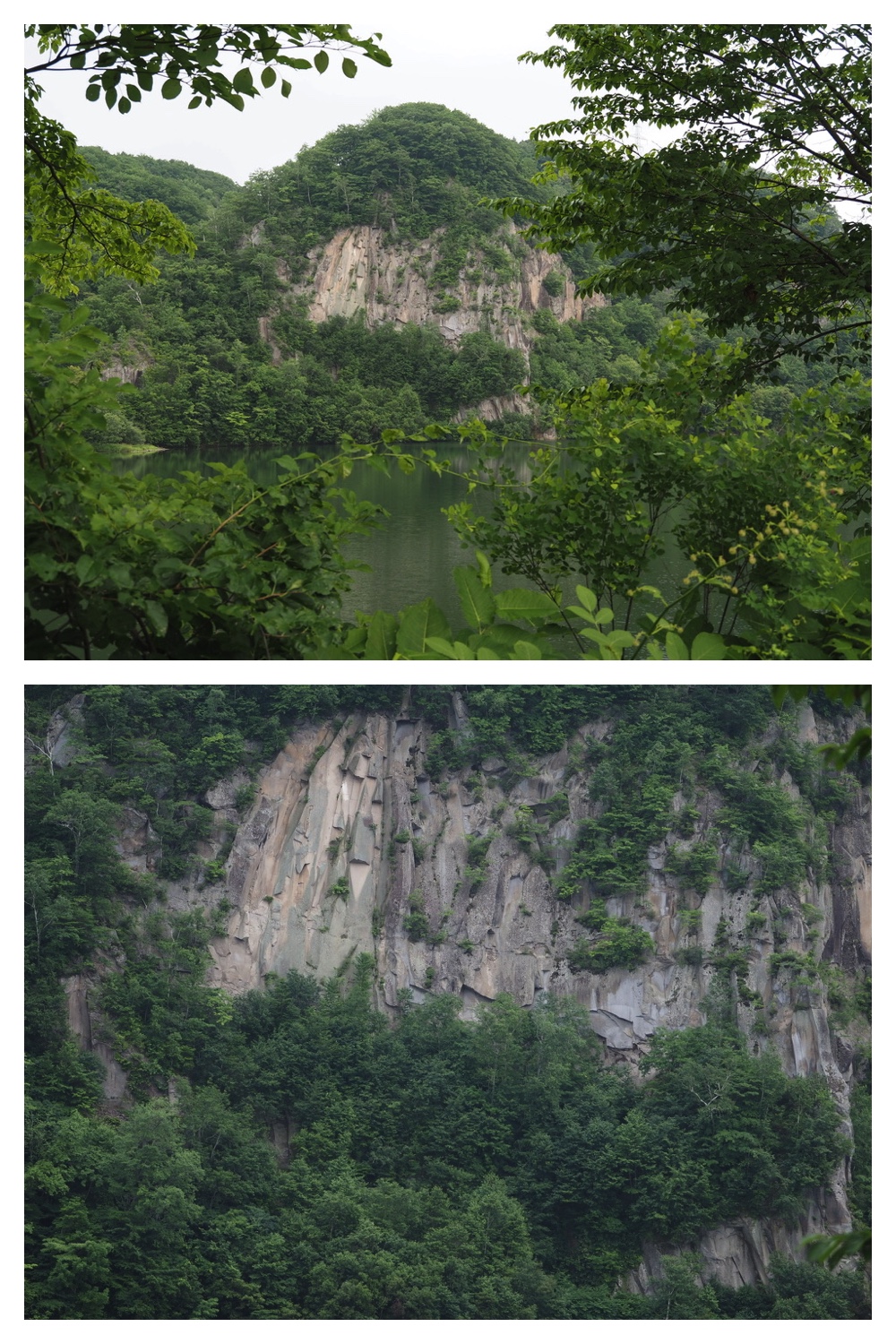

屈足湖岸の柱状節理を成す凝灰岩状の三股火砕流。地点②、 10:00 - 10:16

地図2:柱状節理を成す凝灰岩状の三股火砕流②と岩松砕石場⑧

柱状摂理を成す固結した凝灰岩状の三股火砕流

柱状摂理を成す固結した凝灰岩状の三股火砕流(上・下)

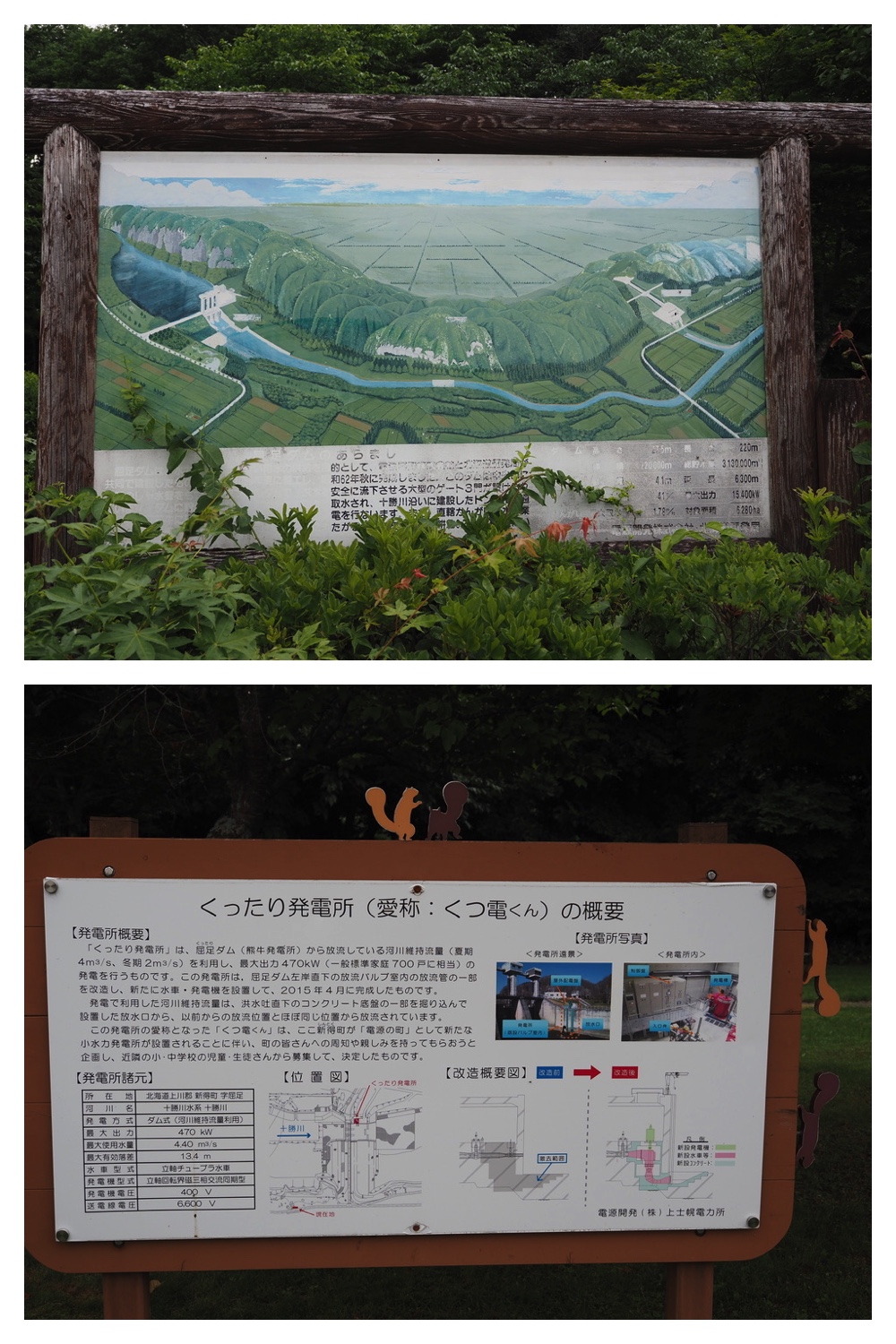

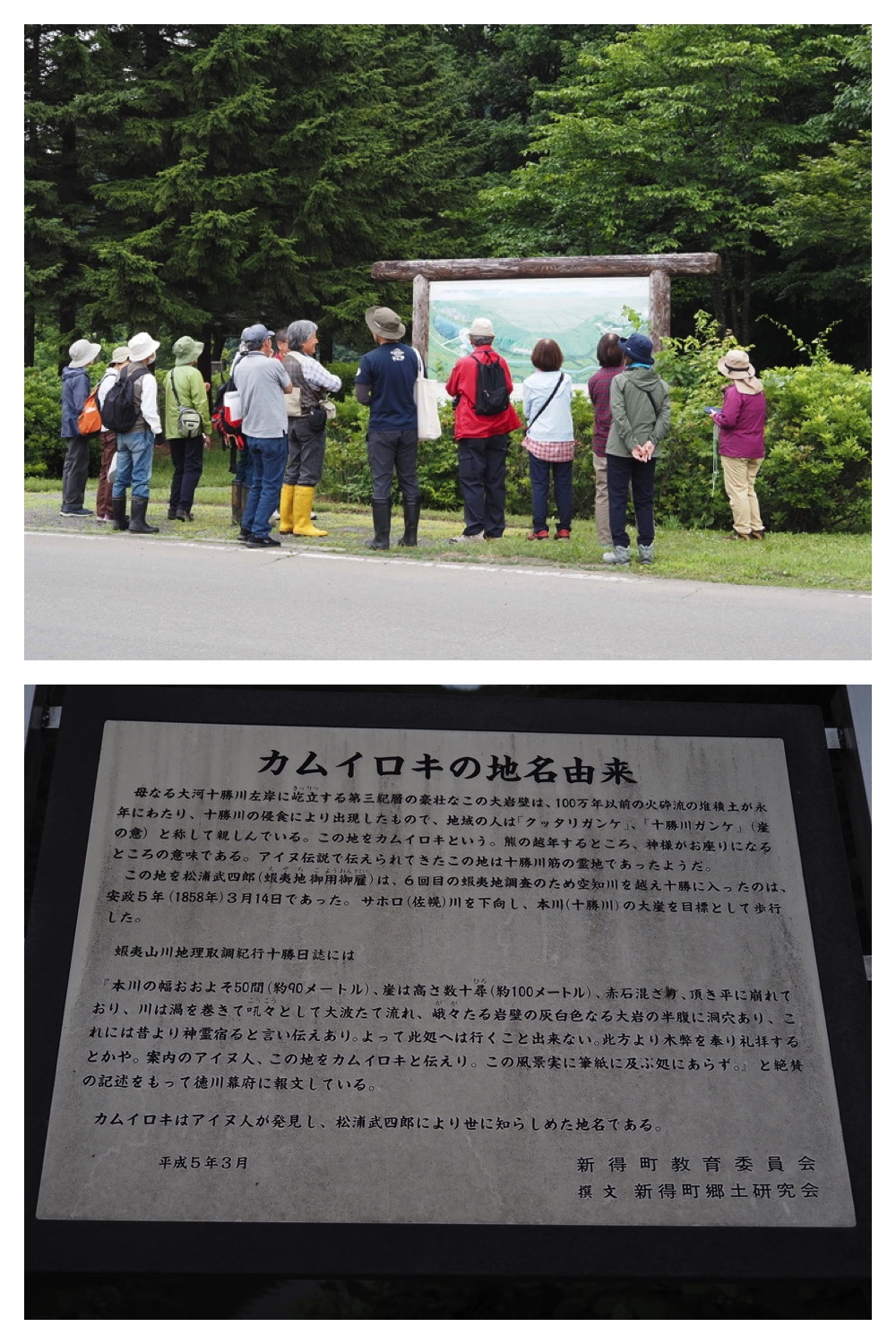

くったり発電所の案内図(上・下)

くったり発電所の案内図(上)、ガンケ、カムイロキの地名由来(下)

丸山火山方向の眺めとトムラ集落の小中学校

地図3:山の交流館とむら③、805峰川⑥、ピシカチナイ川⑦

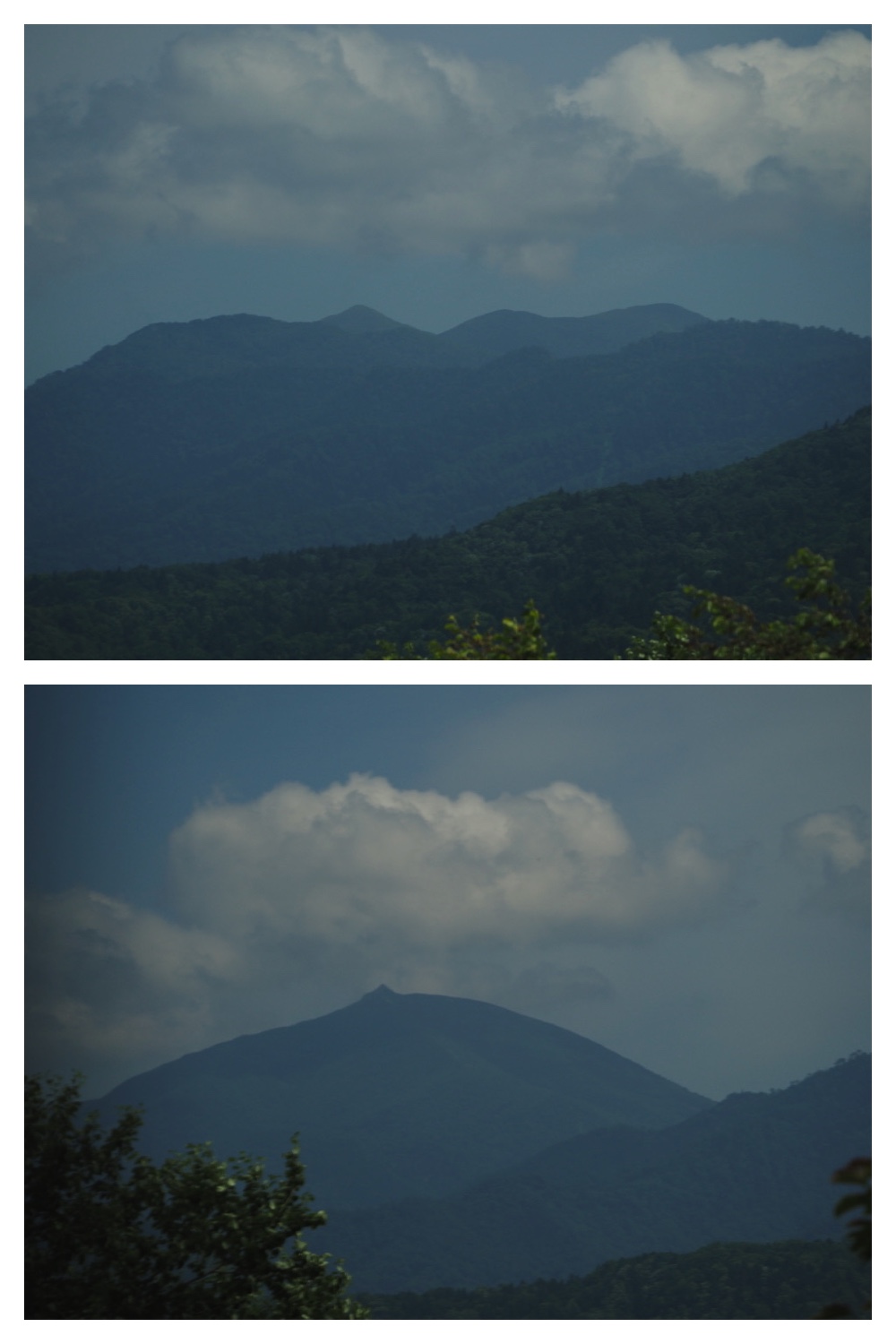

バスから見えた丸山火山方向の山々。ウペペサンケ山(上)、丸山(下) 10:43

バスから見えた丸山火山とウペペサンケ山の方向。 10:43

富村小・中学校(上・下)

富村郵便局兼山の交流館とむら(上)、トムラウシ山を中心とする山々の案内図(下)

山の交流館とむらを出発しニペソツ川を渡る。 11:06

シイ十勝川の河床と基盤岩。地点④、 11:28 - 12:00

地図4:シイ十勝川の河床④、トムラウシ川の頁岩崩積地点⑤

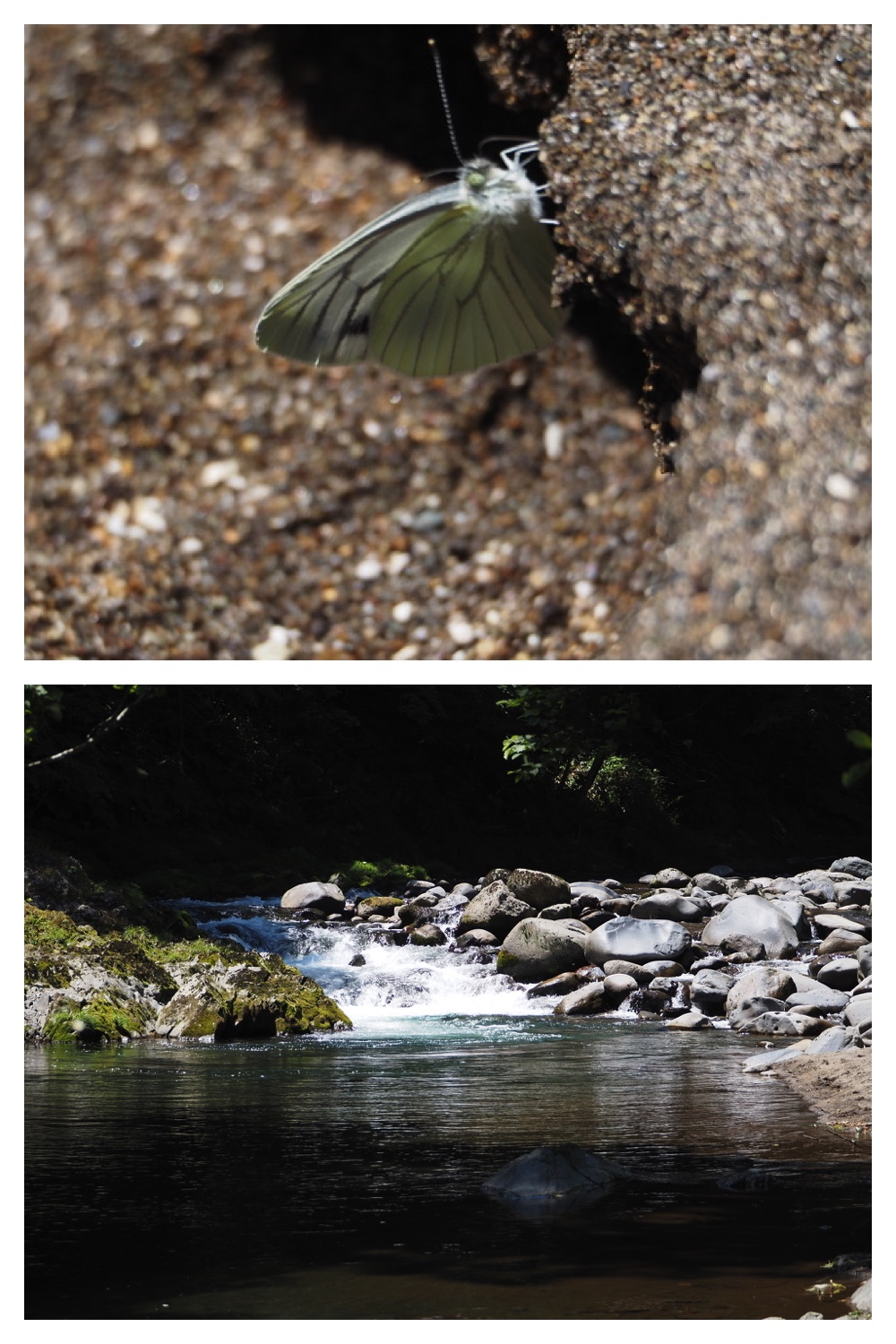

川を見るメンバー(上)、上流方向(下)

下流方向(上)、上流方向(下)

基盤岩の砂岩・泥岩の互層(タービダイト)(上・下)

基盤岩の砂岩・泥岩の互層(タービダイト)(上・下)

シー十勝川の河床の植物。地点④

ミヤマウツボグサ(上)、キツネノボタン(下)

キツネノボタンにとまる種類不明の蛾(マエチャマダラメイガまたはアカマダラメイガ?)(上・下)

ミヤマウツボグサ(上)、オオバコ(下)

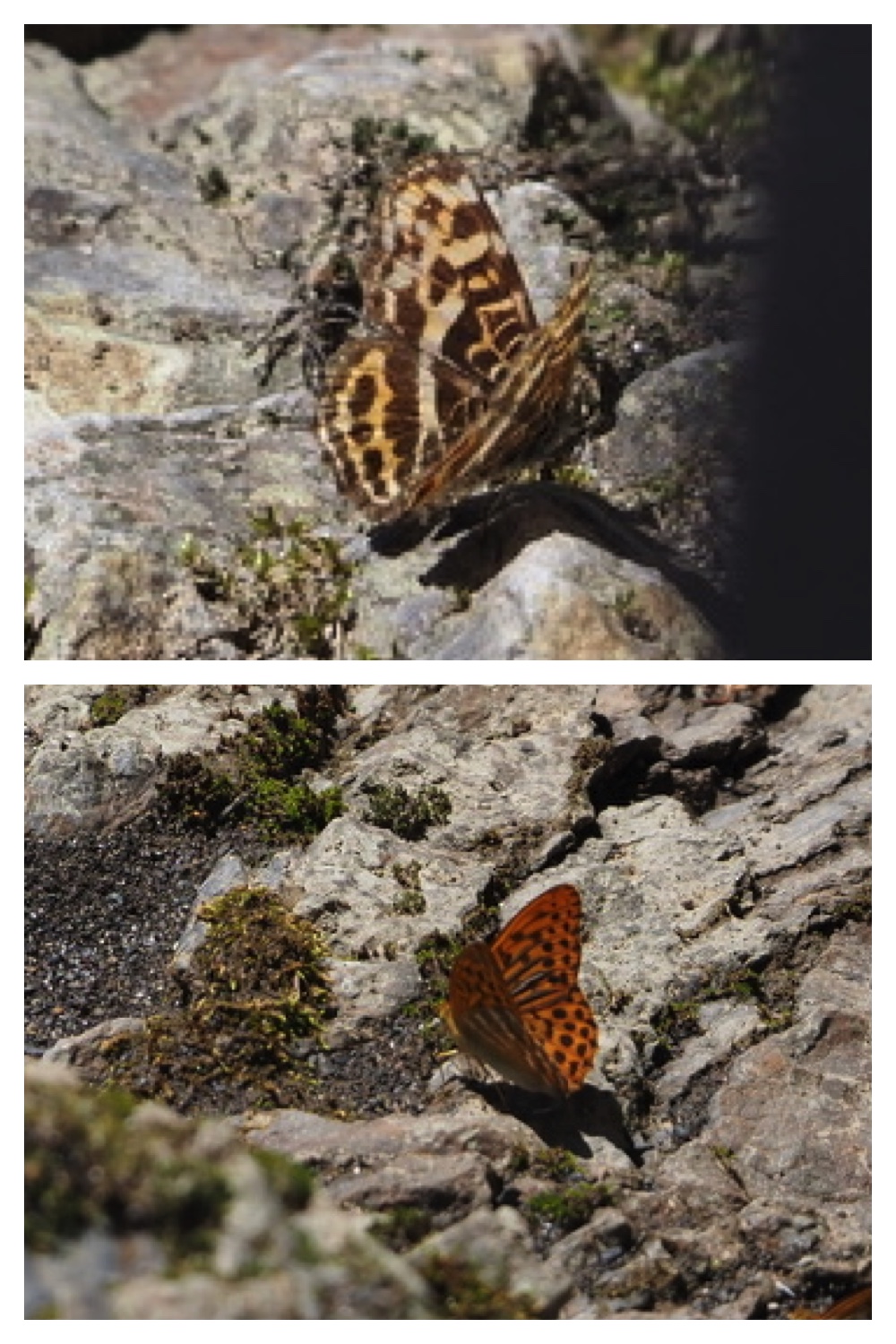

シー十勝川の河床のチョウ。地点④

エゾスジグロシロチョウ(上・下)

エゾスジグロシロチョウ(上・下)

エゾスジグロシロチョウ(上・下)

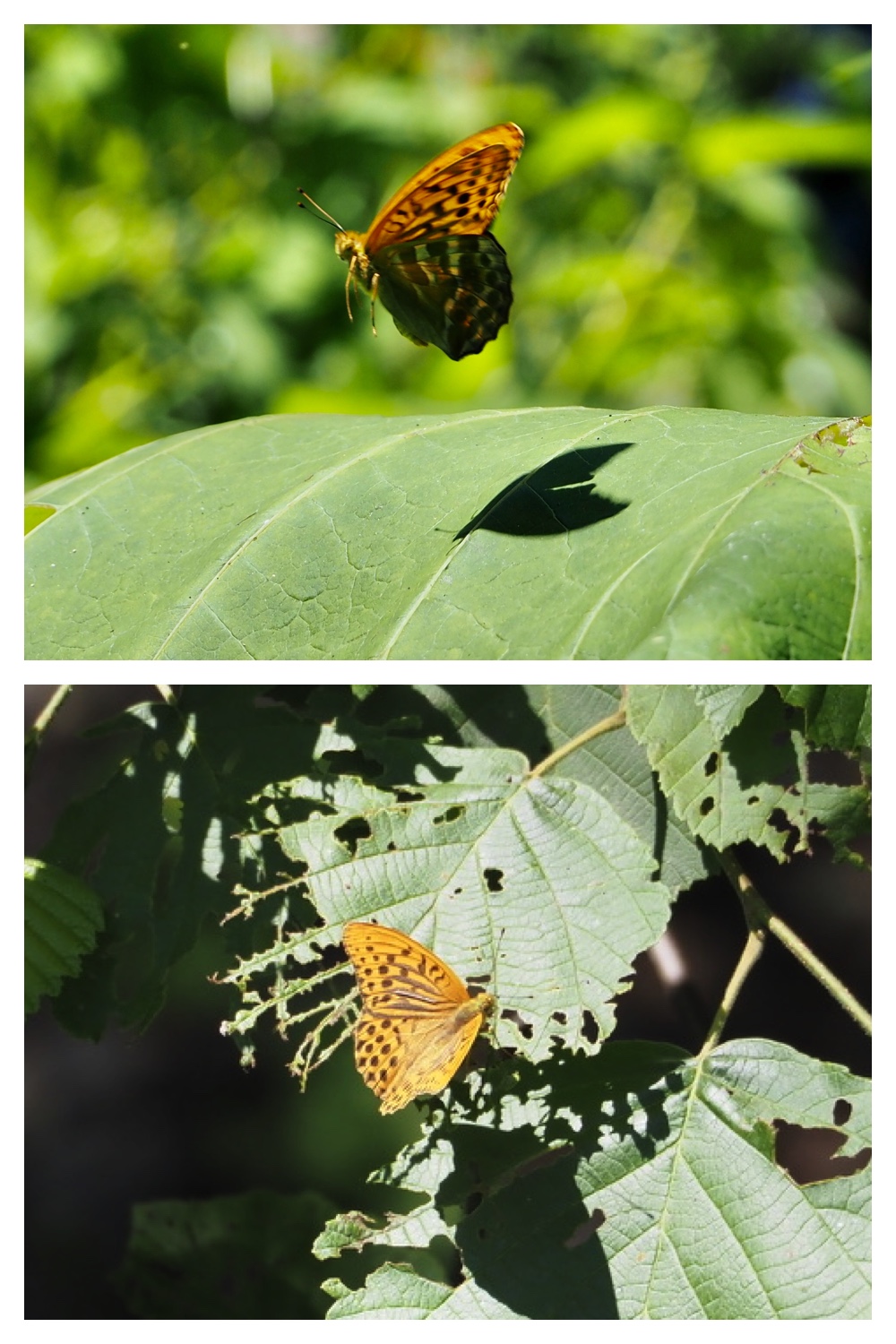

サカハチチョウ(上)、ミドリヒョウモン(下)

ミドリヒョウモン(上・下)

ミドリヒョウモン(上)、コムラサキ黒型(下)

コムラサキ黒型(上・下)

エゾスジグロシロチョウ(上)、上流方向(下)

トムラウシ川沿いの頁岩が崩積する沢。地点⑤、 12:20 - 12:30

頁岩が堆積する谷(上)、頁岩(下)

ミドリヒョウモン(上・下)

ミドリヒョウモン(上・下)

サカハチチョウ(上・下)

サカハチチョウ(上・下)

この間、山の交流館とむらにて昼食をとりました。地点③、 12:45 - 13:15

粘板岩の礫が崩積する沢。805峰川。地点⑥、 13:36

地図5:805峰川⑥、ピシカチナイ川⑦

恵雲橋(上)、橋の下の黒い粘板岩の礫(下)

花崗岩の礫が崩積する沢。ピシカチナイ川。地点⑦、 13:45 -14:00

道路際に生えていたオカトラノオ(上)、橋の下の石(花崗岩)を調べるメンバー。ホルンエルスの石も見つかる。(下)

岩松採石場。粘板岩とマンガン質の石灰岩を産出。地点⑧、 14:30 - 14:45

粘板岩とマンガン質の石灰岩の露頭(上・下)

屈足の十勝川河畔のオサルシナイ層。地点⑨、 15:20 - 16:00

地図6:屈足の十勝川河畔、地点⑨

屈足の十勝川河畔のオサルシナイ層とその上の礫層(上・下)

屈足の十勝川河畔のオサルシナイ層とその上の礫層(上・下)

屈足の十勝川河畔のオサルシナイ層とその上の礫層。

河原の砂に混じる紫色の石英。十勝岳由来の火砕流に含まれていたもの。(上)、亜炭(下)

オサルシナイ層に含まれる亜炭(上)、ペンケニコロ熔結凝灰岩由来の礫(下)

"To Page Top"

エゾリスの会によるチョウの調査。 Butterfly survey by Ezorisu-no-kai. July 13, 2025

7月13日は帯広の森でエゾリスの会によるチョウの調査が朝8時半から行われたので参加してきました。往復は自転車でした。森の中ではオオウバユリが満開でした。林床にはヤブハギやハエドクソウ、キツリフネが咲いていました。今日はミドリシジミ類とタテハチョウ類が多種類かつ多数出現しました。オオヒカゲ、コムラサキなども今季初めて出現しました。同定は経験豊富なメンバーさんたちがしてくれるのですが、種類が多すぎて時間がかかりました。12時少し過ぎてもルートの半分くらいしか進んでいませんでした。私は連日の野外調査の疲れと、トイレ、昼食、帰り道の自転車での移動などを考えると最後まで参加するのは無理と思えたので、昼までで失礼してきました。

往路の帯広の森

遊歩道沿いにエゾノキツネアザミが咲いていました。(上)、ヒロオビトンボエダシャクがとまっていました。(下)

ヒロオビトンボエダシャクがとまっていました。(上)、ナミキソウ。(下)

ナミキソウ。(上)、ホザキシモツケの花。(下)

森林部での調査

集合時のメンバー。(上)、オオウバユリ。(下)

ミドリシジミ類。詳細名は不明。(上・下)

ヤブハギの花。(上)、ミドリシジミ類の同定中。(下)

ヤブハギの花。(上)、ミヤマクワガタのメス。(下)

ハエドクソウ(上・下)

オオヒカゲ。(上)、ヤブジラミの花。(下)

ヤブジラミの葉。(上)、クロヒカゲ。(下)

オオウバユリの大群落。(上)、オオウバユリ。(下)

オオヒカゲ。(上)、スジグロシロチョウ。(下)

スジグロシロチョウ。(上・下)

栄通り法面上部での調査

シオヤアブ。(上)、ハナアブを捕えたシオヤアブ。(下)

エゾニワトコの実。(上)、ヒヨドリバナの花。(下)

ハバチ類。名称不明(上)、キツリフネ。(下)

ヨウシュヤマゴボウの未熟な実。(上)、ヨウシュヤマゴボウの茎にとまっていたカメムシ。(下)

ヨウシュヤマゴボウの葉にとまっていたナミテントウ。(上)、クロヒカゲのオス。(下)

ノリウツギの花。(上・下)

アルバータ通りから草原部までの調査

コムラサキ。(上・下)

コキマダラセセリ。(上・下)

ヒメウラナミジャノメ。(上)、オオヒカゲ。(下)

オオヒカゲ。(上)、ヤマグワ。(下)

翌朝、7月14日に家の庭で見たキアゲハ。

キアゲハ。

キアゲハ。

キアゲハ。

"To Page Top"

台風5号の通過後に機関庫の川公園を散歩。 Walking around Kikanko river park after the typhoon No.5 passed. July 15, 2025

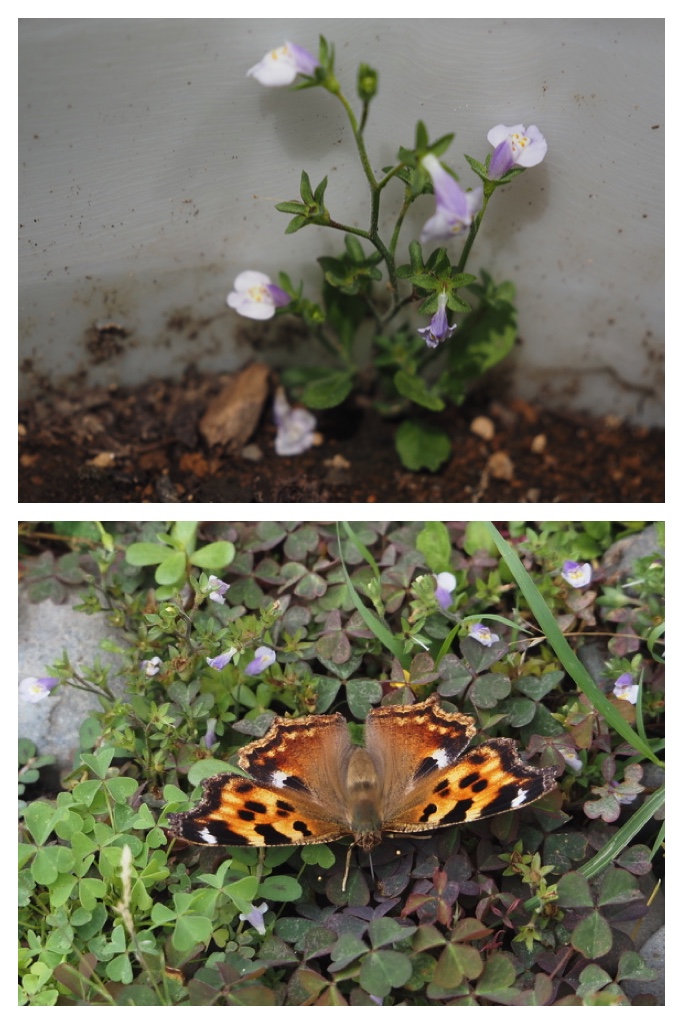

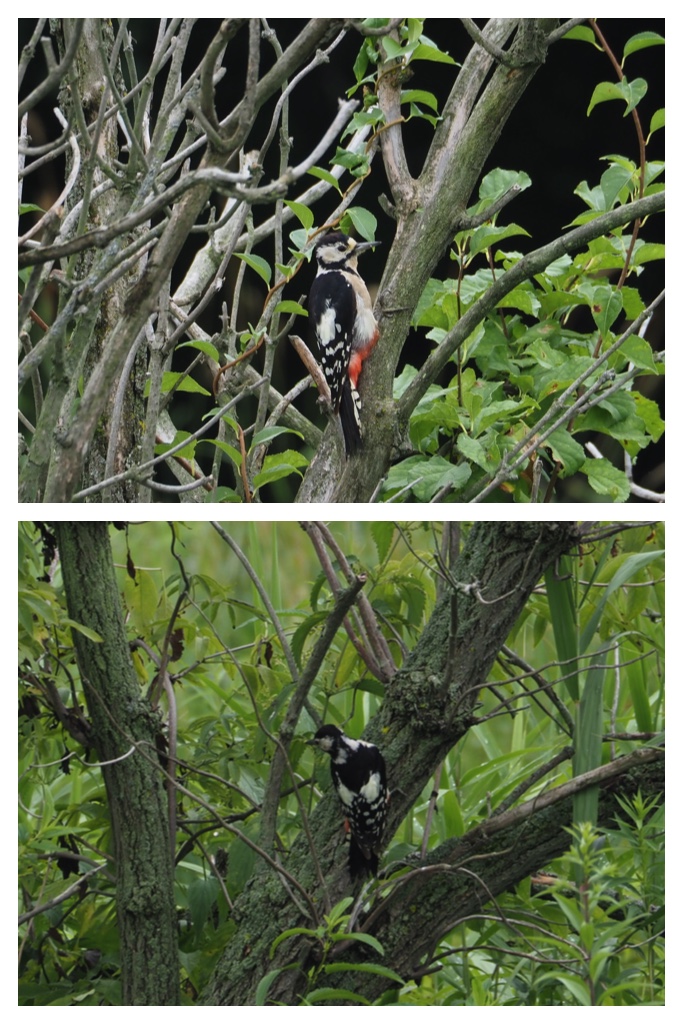

7月15日は台風5号が北海道の南の端をかすめていきましたが、帯広にとっては恵みの雨だったようです。午前から昼過ぎにかけては晴れていたので、定例の耳鼻科受診に行きました。早く行かないと半日つぶれてしまうので、朝早くから出かけました。午後遅くから明日にかけてまた雨の予報なので、蒸し暑いなか、近くの公園に散歩に行きました。エゾニュウの花にはたくさんのタテハチョウが訪れていました。標準レンズのカメラしか持っていなかったので、近くに来たチョウを写しながら歩きました。ジャノメチョウはたくさんいますがそれなりに警戒心の旺盛なチョウなので、数枚の写真が撮れただけでした。他にはカラスシジミ、シータテハ、クジャクチョウ、エゾヒメシロチョウなどを撮ることができました。

機関庫の川公園

エゾニュウの花に集まるミドリヒョウモン、オオウラギンスジヒョウモンとアカマダラの夏型(上・下)

ヤチダモの実(上)、カラスシジミ(下)

シータテハ(上)、ジャノメチョウ(下)

ジャノメチョウ(上)、エゾヒメシロチョウ(下)

エゾヒメシロチョウ(上)、クジャクチョウ(下)

シータテハと家の庭の作物

シータテハ(上)、ナス(下)

ナンバン(上)、シシトウ(下)

トマト(上)、ミニトマト(下)

"To Page Top"

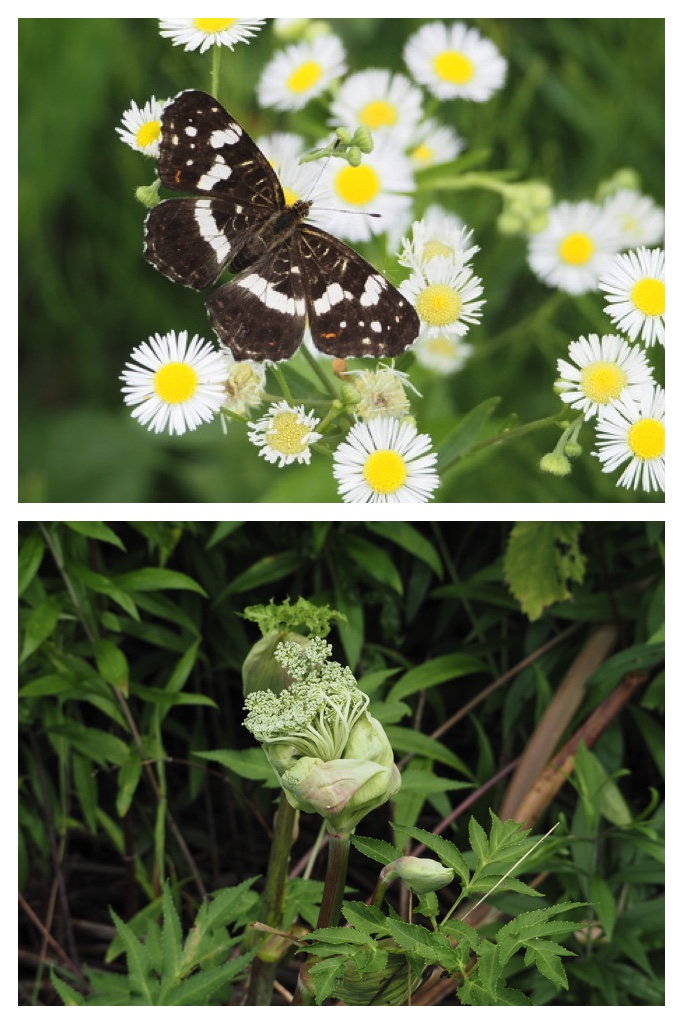

散歩中に見たチョウと植物。 Butterflies and plants seen during the walk. July 18-19, 2025

7月18日と19日の散歩中に見たチョウと植物です。最近見た植物のうち、花の形が似ているものも挙げてみました。

散歩中に見たチョウと植物

ジャノメチョウ(上・下)

機関庫の川公園のエゾリス(上・下)

チョウセンゴミシの実(上・下)

クジャクチョウ(上)、オニグルミの実(下)

復活したクレマチス(上)、蛇口下のトキワハゼとカタバミ(下)

トキワハゼ(上)、エルタテハ(下)

アカマダラ(上)、小さなエゾニュウ(下)

クジャクチョウ(上)、除草剤で枯らされた空地の雑草(下)

ノリウツギとミドリヒョウモン(上・下)

よく似た形の花

ナミキソウ(シソ科)(上)、ミヤマウツボグサ(シソ科)(下)

イブキジャコウソウ(シソ科)(上)、ハエドクソウ(ハエドクソウ科)(下)

キツリフネ(ツリフネソウ科)(上)、トキワハゼ(サギゴケ科)(下)

"To Page Top"

農業高校の森のカシワの枯死について。 Withering of Daimyo oak trees in the forest of Obihiro Agricultural High School. July 19, 2025

7月19日、農業高校の正門から北斗病院方面に降りる道沿いでカシワの木が枯れているそうなので見てきました。ここは2021年の9月に道路拡張のため道路に近い部分のカシワが伐採されたのですが、今度はそれより少し森の内部側にあったカシワが強剪定の結果枯れてしまったとのことです。

農業高校の森のカシワの枯死

(上)、(下)

(上)、(下)

(上)、(下)

(上)、(下)

(上)、(下)

(上)、(下)

(上)、(下)

(上)、(下)

(上)、(下)

(上)、(下)

"To Page Top"

エゾリスの会の活動で発祥の地公園を訪問。 Visiting "Hasshou-no-chi (the cradle of Obihiro)" park as an activity of Ezorisu-no-kai. July 21, 2025

7月21日はエゾリスの会の「遠足」が帯広市北部の「発祥の地公園」で行われました。私はこの数年ときどき訪れている場所です。いつもの活動場所「帯広の森」から離れて、違う場所で水辺の昆虫や魚に触れてみようというのが目的でした。朝の集合時間は8時45分だったので、私は自転車で7時15分頃に家を出ました。集合時間に間に合うかどうか自信がなく、まとめ役の会員さんには遅れるかもしれないと伝えてありましたが、実際のところは8時15分頃に着いてしまい、開始前に公園内を一通り歩くことができました。今日の会では1年前に札幌に引っ越して行った高校生会員さんにも久しぶりに会えて良かったです。公園ではトンボ類とイトヨ、トミヨなどの魚を観察できました。今まで訪れていた場所ばかりでなく、冷たい水が湧き出ている別の場所を知ることができました。お昼頃に終了したので、その後発祥の地公園近くの公衆浴場「水光園」に寄って汗を流し、あとは街の中の道と札内川堤防を通って帰ってきました。帰路は往路の2倍くらい時間がかかりました。

往路。新帯広川の堤防。向こうに十勝大橋が見えます。(上)、発祥の地公園のユスラウメ。(下)

開会前に、発祥の地公園の川、中央部付近。(上・下)

開会前に、発祥の地公園の川、中央部付近。(上)、帯広に初めて足を踏み入れた和人、皆川周太郎上陸の地。(下)

木の表面を覆うキノコ。(上)、カモ。(下)

東の木道出口付近にいたエゾリス。(上・下)

集合時の様子。まだあと数人遅れて来ました。(上・下)

川の飛石前で生物調査。ここの飛石は滑りやすいとのことで渡るのをやめました。(上・下)

キツネノボタン。十勝川の上流で見た花をここでも見ました。(上・下)

川の飛石前で生物調査。(上)、手から飛び立ったキアゲハ。(下)

ヨツボシトンボ。(上)、キタイトトンボ。(下)

カモの親子。(上・下)

エゾムラサキとハナアブ。(上)、イトヨ、トミヨなど。(下)

冷たい水が湧き出てくる泉。水温は19℃でした。(上・下)

冷たい水が湧き出てくる泉の水草。(上・下)

公園中央部で生き物調査を続ける会員さんたち。(上・下)

捕獲された魚。(上)、虫を捕えたクロイトトンボ。(下)

発祥の地公園の案内図と由来の文章。(上)、エゾムラサキ。(下)

エゾムラサキ。(上)、ドクゼリの花。(下)

ドクゼリ。(上)、エゾミソハギ。(下)

"To Page Top"

帯広で記録的な猛暑。 Recordable intense heat in Obihiro. July 24, 2025

7月24日は5時から7時頃まで庭の芝刈りをしました。この間の気温は22℃から27℃くらいで、早朝ならなんとか野外での仕事ができるなと思いました。その後気温はどんどん上昇しましたが、朝の9時頃に皮膚科を受診してマダニにかまれて除去してもらった後の経過報告をし、9時半から10時頃まで帯広野草園に行きました。野草園とその周辺ではタチギボウシ、ミズヒキ、キンミズヒキ、ハエドクソウ、ヤマニガナなどの花が咲いていました。クガイソウの花が終わっていたことが残念でした。10時過ぎから10時半頃まで図書館で本の返却と借り出しを行い、さらに市内のドトール喫茶店に行って、そこに展示してある知人の写真を観てきました。11時20分頃家に帰って来たら、庭の気温は38.7℃を示していました。その後はずっと家の中に閉じこもっていましたが、14時30分頃には庭の温度計は40.7℃を示していました。本当に予報通り40℃を超えました。さすがに今日は昼休みの畜大でのミニバレーは中止でした。

早朝に芝刈りしたドッグラン(上)、朝8時40分頃、33.2℃(下)

ノラゴボウの花(上)、ハエドクソウ(下)

ミズヒキ(上)、タチギボウシ(下)

タチギボウシ(上)、キンミズヒキ(下)

ハエドクソウとルリシジミ(上)、ヤブハギ(下)

キンミズヒキ(上)、ウドの未熟な実(下)

ヤマニガナ(上・下)

エゾノコンギク(上)、午前11時15分頃、38.7℃(下)

午後14時30分頃、40.7℃(上)、日陰で咲いていたクレマチス(下)

家庭菜園のキュウリなど(上)、野草園にて花期が終わったクガイソウ(下)

"To Page Top"

久しぶりの雨。 Light rain after several days. July 26, 2025

7月26日には久しぶり(11日ぶり)に雨が降りました。こぼれ種から生えたマルバアサガオが庭のあちこちで咲いていました。

遅咲きのクレマチス(上)、スイセンノウの茎に絡みついたマルバアサガオ(下)

野良咲きのマルバアサガオ(上)、畑の特別席で咲いたマルバアサガオ(下)

ミニトマトの根元で咲いたマルバアサガオ(上)、庭の入り口(下)

ヒルガオ(上)、機関庫の川(下)

雨上がりの機関庫の川公園。早速遊びに来ている子もいました。(上)、チョウセンゴミシの実。長い日照りで少し乾涸びていました。(下)

河原の草むらにいたノビタキの幼鳥(上・下)

ガガイモの花(上)、ビロードモウズイカ(下)

河原の草むらにいたノビタキの幼鳥(上・下)

河原の草むらにいたノビタキの幼鳥(上)、大きなエゾニュウの花(下)

ジャノメチョウ(上)、ツユクサ(下)

モンキチョウ(上・下)

エゾニワトコ(上)、アカマダラ(下)

アカマダラ(上・下)

エゾニュウの花に集まるたくさんの虫たち。アカハナカミキリもいました(上・下)

ガガイモの花(上)、獲物を捕らえたナガコガネグモ(下)

"To Page Top"

雨上がりの午後、鳥とチョウを観察。 Watching birds and butterflies in the afternoon after rain. July 27, 2025

7月27日の午前中は雨で、エゾリスの会のチョウの調査は中止になりました。午後から晴れたので、昨日と同様に機関庫川沿いの道を散歩しました。草むらではエゾセンニュウの鳴き声がしているのに、姿を見せたのはノビタキだけでした。エゾニュウの花には今日はサカハチチョウがとまっていました。アカマダラとサカハチチョウが一緒にいるところは見たことがありません。

マルバアサガオ(上・下)

ミニトマト(上)、トマト(下)

ナス(上)、クレマチス(下)

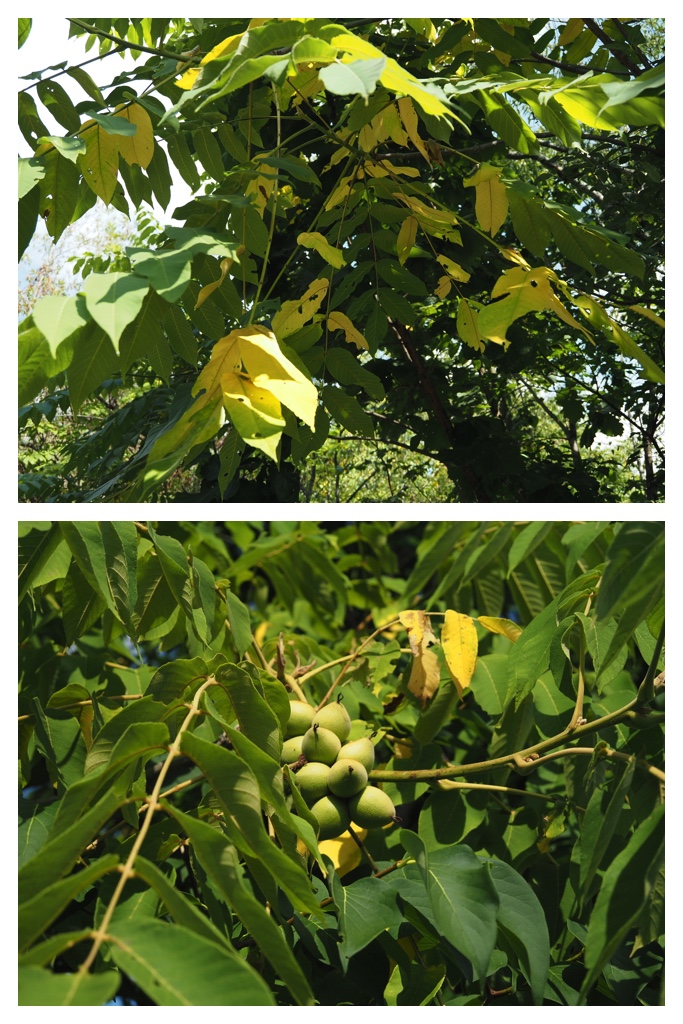

オニグルミ(上・下)

ノビタキ(上・下)

ノビタキ(上・下)

ベニマシコ(上・下)

ノビタキ(上・下)

ベニマシコの幼鳥(上・下)

ノビタキ(上・下)

サカハチチョウ(上・下)

サカハチチョウ(上・下)

サカハチチョウ(上・下)

サカハチチョウ(上・下)

サカハチチョウ(上・下)

サカハチチョウ(上・下)

"To Page Top"

庭の花と虫。ちょっと地震。 Flowers and insects in my garden and a little earthquake. July 28, 2025

7月28日はだいぶ涼しくなり、庭に出て草取りをしたり花を眺めたりしました。昼にはミニバレーにも行きます。

マルバアサガオと羽アリ(上)、チョウセンヨメナとハナアブ(下)

ナンバンとアリ(上)、コオロギ(下)

タチカタバミ(上)、トキワハゼ(下)

ムラサキカタバミ(オキザリス)(上)、バラ(下)

グラジオラス

ウスベニツメクサ(上)、米ナス(下)

クラマチス(上)、バラ、ノックアウト(下)

ラベンダー(上)、ナデシコ(下)

今年の4月7日に写した農業高校カシワ林の伐採予定木。キツツキに開けられた穴が多数観察されました。

今年の7月19日に写した農業高校カシワ林の伐採予定木。ピンクテープが巻き付けてあります。伐採予定9本の中でも最も太い樹と思われます。

"To Page Top"

雨上がりの散歩。 A walk after a rain. July 29, 2025

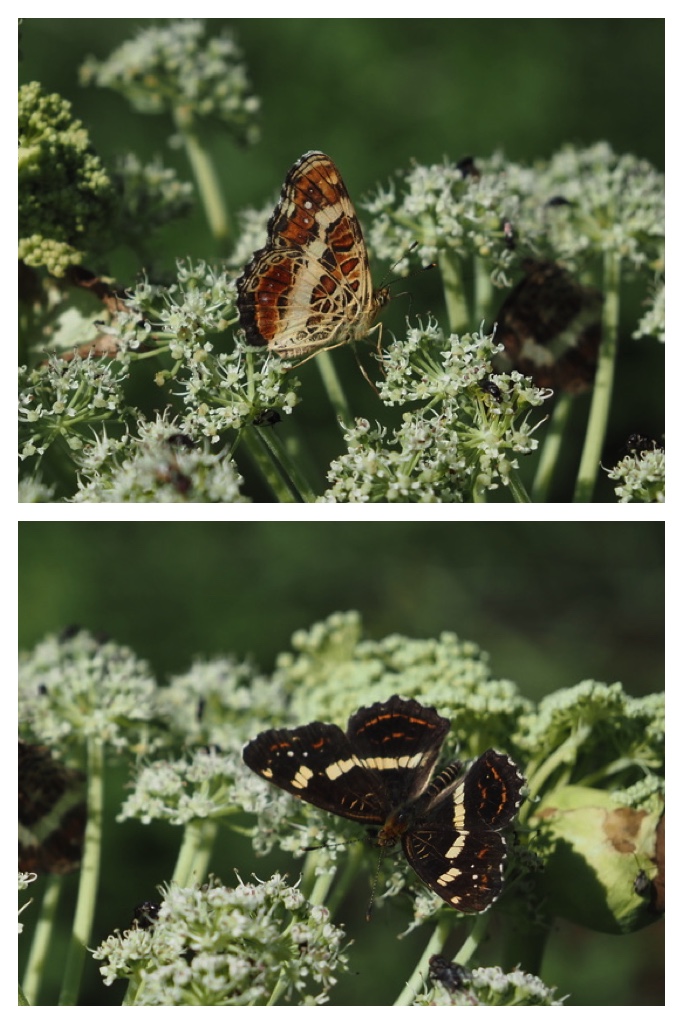

7月29日の散歩の新しかったことは、ノビタキに加えてアカゲラが飛んできたことと、エゾニュウの花にアカマダラもサカハチチョウも一緒にたくさんとまっていたことです。

オキザリス(上・下)

バラ、ノックアウト(上・下)

グラジオラス(上・下)

ナミテントウ(上)、ナガメ(下)

カスミソウ(上・下)

キュウリ(上)、ナンバン(下)

キク(上・下)

ジャノメチョウ(上)、チョウセンゴミシ(下)

傘の忘れ物(上)、オオアワダチソウ(下)

ノビタキの幼鳥(上・下)

ベニマシコの幼鳥(上・下)

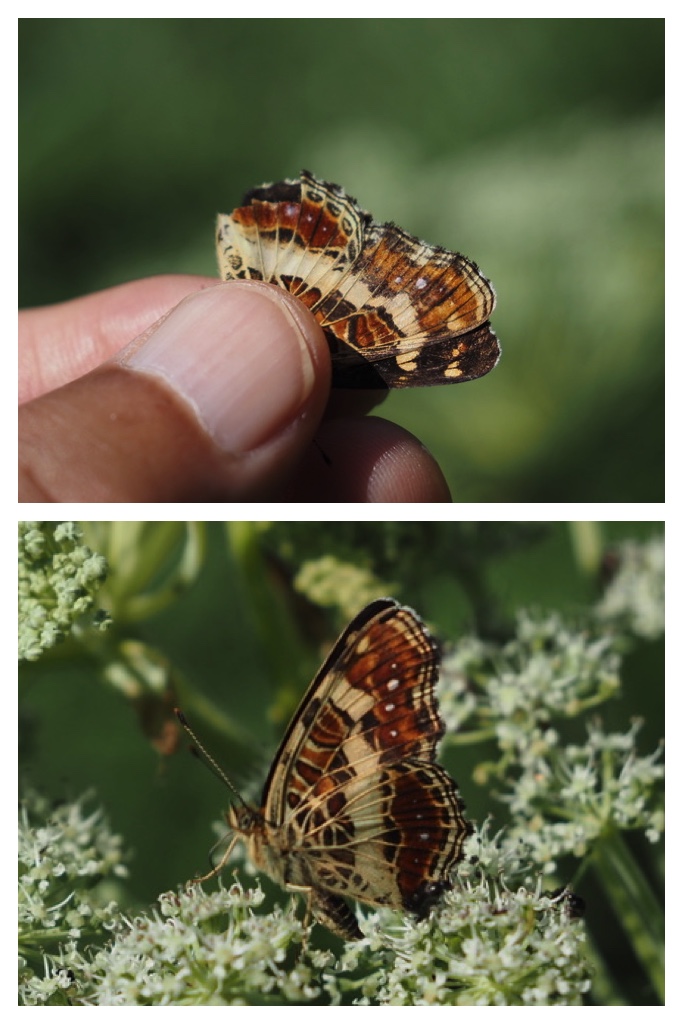

ノビタキの幼鳥(上)、アカゲラ(下)

アカゲラ(上・下)

アカマダラとサカハチチョウがたくさん集まったエゾニュウの花(上・下)

左:アカマダラ、右下:サカハチチョウ(上)、中央:サカハチチョウ(下)

中央:サカハチチョウ(上)、中央:アカマダラ(下)

サカハチチョウ(上)、中央:サカハチチョウ、左下と右端:アカマダラ(下)

"To Page Top"

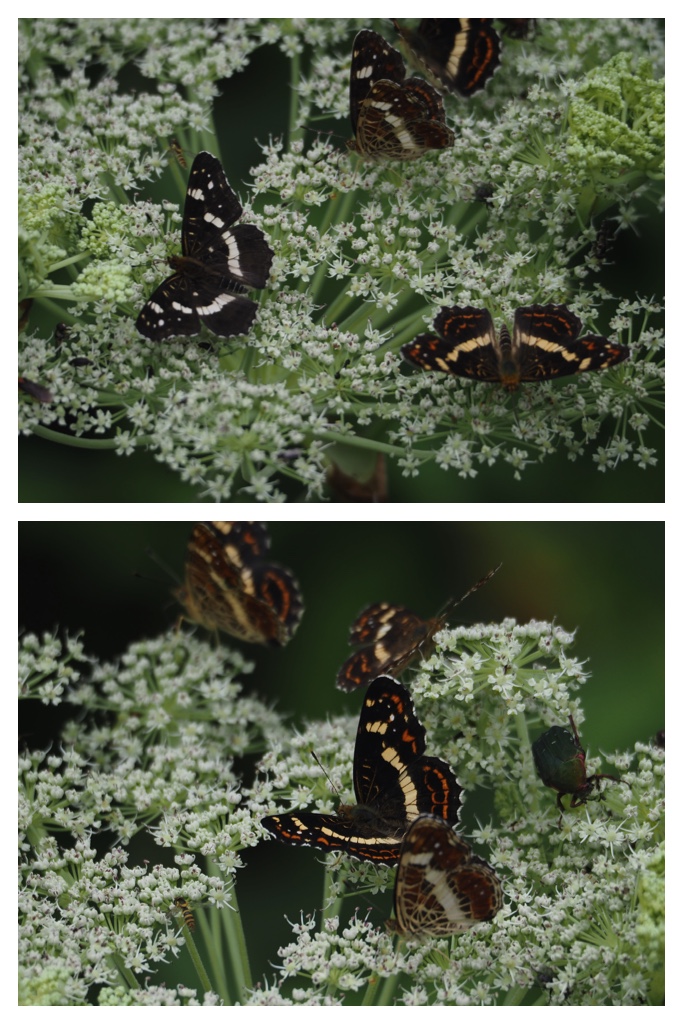

7月26日から29日にかけて写した鳥の写真。 Photos of birds taken from 26 to 29 July. July 29, 2025

7月26日から29日にかけて撮った鳥の写真です。鳥の名前はまだ不慣れなので間違えているかもしれません。

ノビタキの幼鳥 7.26(左上・右上)

ノビタキの幼鳥 7.26(左下・右下)

ノビタキの幼鳥 7.26(左上)、ノビタキ 7.27(右上)

ノビタキの幼鳥 7.27(左下・右下)

ノビタキの幼鳥 7.27(左上・右上)

ノビタキの幼鳥 7.27(左下・右下)

ノビタキの幼鳥 7.27(左上・右上)

ノビタキの幼鳥 7.27(左下・右下)

ノビタキの幼鳥 7.27(左上・右上)

ノビタキのオス 7.27(左下・右下)

ノビタキの幼鳥 7.27(左上)、ノビタキのオス 7.27(右上)

ノビタキのオス 7.27(左下・右下)

ノビタキのオス 7.27(左上・右上)

ベニマシコの幼鳥 7.27(左下・右下)

ノビタキの幼鳥 7.27(左上・右上)

ノビタキの幼鳥 7.27(左下・右下)

ノビタキの幼鳥 7.29(左上・右上)

ノビタキの幼鳥 7.29(左下・右下)

ノビタキの幼鳥 7.29(左上)、ベニマシコの幼鳥 7.29(右上)

ベニマシコの幼鳥 7.29(左下・右下)

ベニマシコの幼鳥 7.29(左上)、ノビタキの幼鳥 7.29(右上)

ノビタキの幼鳥 7.29(左下)、アカゲラ 7.29(右下)

アカゲラ 7.29(左上・右上)

アカゲラ 7.29(左下・右下)

アカゲラ 7.29(左・右)

"To Page Top"

"For the contents after August 2025, just click this line.

"For the contents from the end of February to the end of March 2020, related to my visit to YAU in Myanmar, just click this line.

"Menu for the postings related to Ezorisu no Kai:

"For my calendar photos, just click this line.

"For the photos of plants in Obihiro, just click this line.

"For the photos of mushrooms in Obihiro, just click this line.

"For the photos of insects in Obihiro, just click this line.

"For the photos of animals and birds in Obihiro, just click this line.

オニシモツケとエゾノシモツケソウ(24. June, 2025).